伊東大臣の活動(フォトレポート)

伊東大臣がマグラー欧州委員と会談を行い、共同声明を発表しました。(令和7年9月18日)

伊東大臣とマグラー委員

マグラー委員と意見交換を行う伊東大臣

令和7年9月18日、伊東大臣は、マイケル・マグラー欧州委員(民主主義・司法・法の支配・消費者保護担当)(Mr. Michael McGrath, European Commissioner for Democracy, Justice, the Rule of Law and Consumer Protection)と会談し、デジタル化への対応、今後の消費者政策に関する計画、OECD等の国際的な場における連携、事務レベルでの非公式対話の継続・強化などについて、意見交換を行いました。

冒頭、伊東大臣は、「マグラー委員の訪問を歓迎するとともに、今回の会談では双方の課題を再認識し、相互連携の重要性について意見交換を行いたい。」と述べました。これに対してマグラー委員は、「今般、消費者政策に関し、伊東大臣との会談をすることができて喜ばしい、EUと日本は消費者政策について同様の課題に直面しており、日本の消費者行政のこれまでの取組からもよく学びたいと考えている。」と述べられました。

最後に、本日の会談において確認できた内容が共同声明の形で取りまとめられ、これに沿った形で、消費者政策分野における日・EUの関係が益々緊密になることへの期待について伊東大臣とマグラー委員の双方から言及がありました。

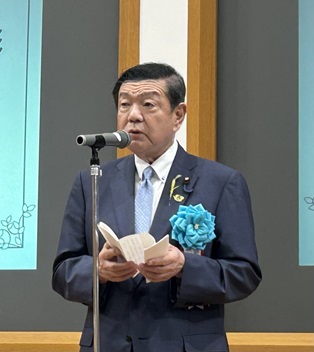

伊東大臣が「第42回消費者教育推進会議」に出席しました。(令和7年9月16日)

会議に出席する伊東大臣

令和7年9月16日、伊東大臣は、「第42回消費者教育推進会議」に出席しました。

本会議は第6期(令和5年10月~令和7年9月)の最後の回となるものであり、伊東大臣は冒頭挨拶において、「今期の推進会議においては、デジタル化に対応した消費者教育の推進、地域における体系的な消費者教育の推進のための更なる体制整備などの課題について、闊達な御議論をいただき、今後の推進方策の方向性をお示しいただきました。また、消費者市民としての行動の実践につながる取組の充実など、次期以降、取り組むべき課題についてもご示唆をいただいたところです。委員の皆様には、消費者の多様化やデジタル化の進展など消費者を取り巻く環境が変化する中で、今求められる消費者教育について、幅広い観点から真摯な御意見を頂戴し、改めて感謝申し上げます。」と述べました。

伊東大臣が株式会社 明治 八尾文二郎社長と意見交換を行いました。(令和7年8月29日)

八尾文二郎社長と記念撮影をする伊東大臣

八尾文二郎社長と懇談する伊東大臣

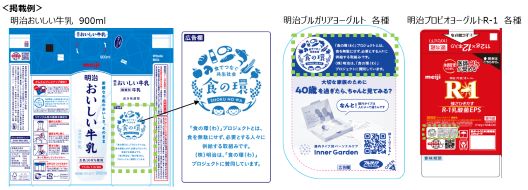

令和6年度「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテスト受賞作品の商品掲載例

「食の環(わ)」プロジェクトロゴマークの商品掲載例

令和7年8月29日、伊東大臣は、株式会社 明治の八尾文二郎社長と意見交換を行いました。 令和6年度「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテストの受賞作品を使った普及啓発の協力について、「消費者志向自主宣言」企業にお願いしたところ、株式会社 明治においては4年連続で、10月の食品ロス削減月間に合わせ、様々な商品のパッケージに受賞3作品を掲載していただけることとなりました。さらに、昨年6月に政府が公表した「食の環(わ)」プロジェクトのロゴマークもパッケージに掲載いただきました。懇談の中で伊東大臣は、「「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテストの受賞作品を、御社の製品に掲載していただき、大変ありがとうございます。また「食の環(わ)」プロジェクトのロゴマークを御社の製品に掲載いただいたことにも感謝申し上げます。御社には食品の賞味期限の延長やフードバンクへの寄附など、食品ロス削減・食品寄附促進の取組を進めていただいており、そのことにも改めて御礼申し上げます。」 と述べました。八尾文二郎社長からは、「明治グループでは、サステナビリティと事業の融合を重視して事業活動を推進しており、食品ロス削減についても重大な経営課題・社会課題と認識して取組を進めているところです。具体的には賞味期限の延長や表示方法の変更、未利用商品のフードバンクへの寄附、商習慣の見直しなどに取り組んでいるほか、新たに製品パッケージに「食の環(わ)」ロゴマークを掲載した発信も行いました。更なる推進のため、今年度も「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテストを通じた普及活動に協力させていただきます。引き続き行政と連携し、食品ロス削減の推進に精一杯貢献してまいります。」と述べられました。

伊東大臣が「物価問題に関する関係閣僚会議」に出席しました。(令和7年7月29日)

会議に臨む伊東大臣

令和7年7月29日、伊東大臣は「物価問題に関する関係閣僚会議」に出席しました。 会議では、「東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業における旅客運賃の上限変更」を議題とする協議が行われ、国土交通大臣からの説明の後、伊東大臣は「消費者庁においては、消費者委員会の意見を聴くなど、消費者利益を擁護する立場から必要な確認を行った結果、上限変更案に異議はないものの、JR東日本の実質的な運賃改定は会社発足以来初めてであり、値上げ幅は小さくないことから、改定の詳細や、今回の改定が鉄道ネットワ-クの維持や輸送サービスの改善等に必要なものであることについて、利用者に分かりやすく丁寧に情報提供・説明することなどを、国土交通省を通じて、JR東日本に対し、求めるべきであると考えている。また、公共料金の改定については、国民生活に及ぼす影響を十分考慮し対応する必要がある点について、関係閣僚に御理解と御協力をお願いする。」旨を述べました。これに対し、国土交通大臣からは適切に対応する旨の回答があり、関係閣僚会議として本件旅客運賃の上限変更に関する政府の方針を了承しました。

伊東大臣が「消費者教育教材資料表彰2025」の表彰式に出席しました。(令和7年6月27日)

伊東大臣よりご挨拶

表彰状の授与を行う伊東大臣

受賞者との記念写真

令和7年6月27日、伊東大臣は、「消費者教育教材資料表彰2025」(主催:公益財団法人消費者教育支援センター)の表彰式に出席し、内閣府特命担当大臣賞を受賞した、「株式会社ロッテ」に表彰状を授与しました。 伊東大臣は、挨拶で「今回受賞された教材は、デジタル化の進展や持続可能な社会の実現に向けた気運の高まりなど、消費者を取り巻く状況を踏まえ、学校における消費者教育の充実・発展に寄与するものばかりです。今回受賞された教材資料の周知・活用を図るなど、関係者の皆様と連携して、全国における消費者教育の充実を進めてまいります。」と述べました。

伊東大臣が「令和7年度消費者支援功労者表彰」の表彰式に出席しました。(令和7年5月29日)

伊東大臣よりご挨拶

表彰状の授与を行う伊東大臣

受賞者との記念写真

令和7年5月29日、伊東大臣は、消費者支援功労者表彰の表彰式に出席しました。

表彰式では、石破内閣総理大臣及び伊東大臣が、それぞれ内閣総理大臣表彰及び内閣府特命担当大臣表彰の受賞者に表彰状を授与しました。

また、伊東大臣は冒頭挨拶の中で「本日御出席の皆様は、消費者問題の最前線で、あるいは学術の場で、また、地域の中で、消費者の利益の擁護と増進に取り組んでこられた方々であり、皆様の御尽力と御功績に深く敬意を表するとともに、心より感謝申し上げます。皆様の日々の活動が消費者行政の根幹となっています。また、消費者支援の活動は非常に幅広いことを、この表彰の機会に改めて実感しているところです。消費者庁としても、引き続き皆様の御意見をしっかりと伺い、皆様と一体となって消費者行政の未来を切り拓いていくことをお約束申し上げます。」と述べました。

伊東大臣が自由民主党環境・温暖化対策調査会、消費者問題調査会、食品ロス削減・食品寄附促進PTから「革新的な取組による食品ロス削減・食品寄附の更なる促進に向けて」の決議の手交を受けました。(令和7年5月27日)

決議の手交を受ける伊東大臣

意見交換の様子

令和7年5月27日、伊東大臣は、自由民主党環境・温暖化対策調査会、消費者問題調査会、食品ロス削減・食品寄附促進PTから、「革新的な取組による食品ロス削減・食品寄附の更なる促進に向けて」の決議の手交を受け、意見交換を行いました。

伊東大臣は、決議の中でも「もったいない」という言葉を書いていただいているところだが、食べ物を大事にして、まだまだ食べられるもの、賞味期限までまだ期間があるものを廃棄している現状を打破しながら、食品が長持ちするような研究も進められているところであり、食品ロス削減・食品寄附促進PTの活動の趣旨に合うよう頑張っていきたい旨を述べました。

伊東大臣が公明党消費者問題対策本部から「地方消費者行政強化交付金推進事業の活用期限が到来する中消費者の安全・安心を確保するための地方消費者行政の充実に向けた提言」等の手交を受けました。(令和7年5月22日)

提言の手交を受ける伊東大臣

意見交換の様子

令和7年5月22日、伊東大臣は、公明党消費者問題対策本部から、「地方消費者行政強化交付金推進事業の活用期限が到来する中消費者の安全・安心を確保するための地方消費者行政の充実に向けた提言」及び「消費者政策の拡充・強化に向けた提言」の手交を受け、意見交換を行いました。

伊東大臣は、交付金による支援は地方消費者行政の生命線であるため、しっかり維持し、地方の期待に応えていきたいこと、消費生活相談員も高齢化する中で担い手確保が重要な課題であること、令和8年度以降も必要な予算確保に取り組んでいきたいこと等を述べました。

伊東大臣が自由民主党消費者問題調査会から「地方消費者行政強化交付金推進事業の活用期限到来を受けた今後の地方消費者行政支援に関する提言」の手交を受けました。(令和7年5月21日)

提言の手交を受ける伊東大臣

意見交換の様子

令和7年5月21日、伊東大臣は、自由民主党消費者問題調査会から、「地方消費者行政強化交付金推進事業の活用期限到来を受けた今後の地方消費者行政支援に関する提言」の手交を受け、意見交換を行いました。

伊東大臣は、SNSを使った詐欺の増加など消費者問題が高度化・ 複雑化・ 広域化する中、交付金推進事業の活用期限到来により消費生活相談窓口が縮小するようなことがあってはならず、さらに強化していかなければならないこと、新しい手口等に対応していくためにも消費生活相談員の人材確保や育成等が重要であること、令和8年度以降も必要な予算確保に取り組んでいくこと等を述べました。

伊東大臣が「令和7年度消費者月間シンポジウム」に出席しました。(令和7年5月19日)

挨拶する伊東大臣

令和7年5月19日、伊東大臣は令和7年度消費者月間シンポジウムにおいて、挨拶を行いました。

伊東大臣は「今年度の消費者月間は、「明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費~どのグリーンにする?~」をテーマといたしました。SDGsも踏まえ、公正かつ持続可能な社会の形成は、全世界的により一層重要な課題となっています。消費者を「起点」として気候変動などの環境問題に対処していくべき、という点に目を向けるのが、国際的な潮流となる中で、消費者が社会課題を自分事として捉え、課題解決に取り組むことが今後益々重要であると考えております。

我が国に目を転じると、100年前にはほとんど無かった猛暑日は、直近10年間では年平均で4.6日にまで増加し、熱中症により死亡者も近年急増しています。こうした気候変動の主な原因となってるCO2を始めとした温室効果ガスの排出削減は急務となっており、「気候変動」が今そこにある「危機」であるという認識を強く持つことが重要です。

今回のシンポジウムは、地球の気候変動の現状について、消費者一人一人が「自分事」として捉え、適切な危機感を共有する機会としていただくため開催いたします。登壇者の皆様のお話を通して、消費者の行動が、地球環境を変える可能性を秘めていることを感じていただけるものと考えています。また、このシンポジウムが地球環境の持続可能性に配慮した事業活動に取り組まれている企業の皆様や、地方公共団体・民間団体の皆様にとって、今後の幅広い主体との連携や取組の進化につながることを心より願いまして、私からの挨拶とさせていただきます。」と述べました。

伊東大臣が地方消費者行政担当者等(自治体・有識者)と意見交換を行いました。(令和7年4月24日)

地方消費者行政担当者等と意見交換する伊東大臣

参加者との記念撮影

令和7年4月24日、伊東大臣は地方消費者行政担当者等と意見交換を行いました。 出席した宮城県大崎市、兵庫県、岡山県、熊本県人吉市の消費者行政担当者及び池本誠司弁護士からは、各自治体における取組内容や地方消費者行政を取り巻く課題の説明及び国への要望がなされ、それを踏まえた意見交換を行いました。

伊東大臣は、「現場で活躍され第一線で頑張っておられる皆さんにお話を聞かせていただき感謝申し上げます。現場でご苦労され、工夫され、乗り切っておられる皆さんの言葉の重みは素晴らしいです。最後は国の財政支援に皆さんの関心があると考えます。そうした皆さんの心配がなく活動ができるよう我々も頑張りたいと思います。相談する人の高齢化だけでなく、相談員も高齢化し担い手不足となっている中、人材確保が大変かと思いますので、そのご苦労の手助けができればとも思っております。

推進事業の活用期限が近づく中、人吉市さんのように小規模な自治体でも勇気を持って消費生活センターを立ち上げられたとの話を聞かせていただき素晴らしいと思うと同時に、その努力を無駄にしてはならず、皆さんもこうした努力が活かされるような地域づくりをしていただきたいと思います。また、高齢化に加えデジタル化の話もあり、相談対応も相当難しくなっている中、その対応のための研修・勉強がまた大変かと思います。消費生活相談の維持充実のために、相談業務のみならず、見守り活動や出前講座の充実など地域に出向く取組が不可欠であるということ、相談員の担い手不足への対応が喫緊の課題であることを改めて認識しました。

推進事業の活用期限到来に際して、しっかり対策を講じていきたいと思います。また、何度も国会で答弁しているとおり、石破総理のご指示や閣議決定の中でも言及されています。担当大臣として具体的にしっかり結果を残せるよう、全国の消費者の皆様の期待を裏切らないような活動ができればと思っています。そのためにも、地方で頑張っておられる皆さんに、改めてご活躍をお願い申し上げます。」と述べました。

伊東大臣が消費者庁入庁式に出席しました。(令和7年4月1日)

新採用職員から宣誓書を受け取る伊東大臣

伊東大臣と新採用職員との記念写真

令和7年4月1日、消費者庁にて令和7年度入庁者の入庁式が行われました。

入庁者の代表から、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する旨の宣誓の後、伊東大臣から、入庁をお祝いするとともに、「消費者庁の使命は、消費者行政の司令塔として、消費者が主役となって、安心して安全で豊かに暮らすことができる社会を実現することであり、消費者の安心・安全を守り抜き、消費者からの期待に応える立場であるという自覚を新たにし、一日も早く消費者行政のプロに育つことを期待する。」旨の訓示を行いました。

伊東大臣が「第11回食品ロス削減推進会議」に会長として出席しました。(令和7年3月19日)

会議に出席する伊東大臣

会議の様子

令和7年3月19日、伊東大臣は「第11回食品ロス削減推進会議」に、会長として出席しました。会議では、「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」の変更案が了承されました。伊東大臣は、会議において、次のように述べました。

「昨年12月の本会議にお諮りしました、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の変更素案について、本日は、パブリックコメントを踏まえた変更案を委員の皆様に御了解をいただきました。審議をいただきました委員の皆様には、改めて厚く御礼を申し上げるとともに、今後速やかに閣議決定いたします。

また、変更案においては、各種大規模イベント等での食品ロス削減対策について記載しているところ、本日は日本国際博覧会協会及び消費者庁から、4月13日に開幕する大阪・関西万博における食品ロス削減の取組予定について報告したところです。今後、これらの取組が、万博のレガシーとなるよう、関係各位におかれても、御協力・御尽力いただきたいと考えております。

本日お諮りしました新たな基本方針は、事業系食品ロス削減目標の見直しや、食べ残し持ち帰り促進及び食品寄附のガイドラインについての記載など、削減目標の達成年度としております2030年度までの残り5年間に取り組むべき施策を盛り込んだ、大変重要なものと考えております。

今後は、新たな基本方針に掲げられました目標の達成に向け、政府一丸となって取り組んでまいります。また、食品ロスを削減していくためには、国、地方公共団体、事業者、フードバンク団体、消費者等の多様な主体が連携して取り組むことが不可欠です。委員の皆様におかれましては、引き続き、御指導・御協力いただけますよう、よろしくお願いいたします。」

伊東大臣が令和6年度消費者庁新未来創造戦略本部報告会「ミライの消費者行政参観日@徳島」で挨拶しました。(令和7年3月18日)

挨拶する伊東大臣(ビデオメッセージ)

令和7年3月18日、伊東大臣は、徳島県徳島市で開催された「令和6年度消費者庁新未来創造戦略本部報告会『ミライの消費者行政参観日@徳島』」においてビデオメッセージにて挨拶を行いました。

伊東大臣は、「県をあげて消費者行政の推進に御尽力いただくとともに、徳島県に恒常的拠点として設置した消費者庁新未来創造戦略本部の取組に積極的に御支援・御協力いただいている後藤田知事をはじめとする徳島県の皆様、関係者の皆様に改めて感謝を申し上げます。本日は、徳島県からの御要望も踏まえ、この新未来創造戦略本部の成果を全国に発信できますことを大変嬉しく思います。」「この報告会が消費者行政の新しい未来に繋がることを心より祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。」と挨拶しました。

伊東大臣が「第23回消費者政策会議」に出席しました。(令和7年3月14日)

発言する石破内閣総理大臣と伊東大臣

会議の様子

令和7年3月14日、伊東大臣は「第23回消費者政策会議」に出席しました。会議では、令和7年度からの5年間を対象とする消費者基本計画(案)について議論が行われました。 伊東大臣は、会議において、次のように述べました。

「今回の計画では、デジタル化・高齢化等により、社会情勢が大きく変化する中で、三つの主なポイントとして、消費者が信頼できる公正な取引環境の確保、気づく、断る、相談する『消費者力』の実践、誰一人取り残されることのない社会の構築により、安心して安全で豊かな消費生活の実現を目指すこととしています。」

関係大臣からの発言の後、消費者基本計画(案)が了承されました。

これを受け、石破総理から、以下の指示がありました。

「本日は、第5期となる『消費者基本計画』の案を取りまとめました。

今回の計画は、デジタル化や高齢化等により社会情勢が大きく変化する中で、安心・安全で豊かな消費生活の実現を目指しています。

SNSの利用率の増加に比例して、これに関係する消費生活相談も増えています。中には、詐欺的な投資トラブルや偽サイトによる被害なども含まれており、関係省庁が連携して対応するとともに、消費者ホットライン『188』に寄せられる相談に対応すべく、全国858カ所の消費生活センターの体制の充実等の取組を強化してください。

認知症や一人暮らしの高齢者など被害に遭ったことに気づかない、あるいは問題を一人で抱え込んでしまいがちな消費者が増加しております。

このため、地方の消費生活センターにおいて、これまでの待ちの相談対応から、被害を埋もれさせないよう、宅配事業者や金融機関等との連携を更に拡大するなど、地域の見守りネットワークを強化し、見守り活動を展開するための体制整備を推進します。

消費者行政の役割は、経済社会情勢の変化に伴って、より一層、重要性を増すと考えます。 伊東消費者担当大臣を中心に、政府一丸となって、消費者政策を充実させる取組を進めてください。」

伊東大臣が「令和6年度景品表示適正化功績者表彰」の表彰式に出席しました。(令和7年2月26日)

祝辞を述べる伊東大臣

受賞者との記念写真

令和7年2月26日、景品表示適正化功績者表彰の表彰式が行われ、伊東大臣が出席しました。

表彰式では、伊東大臣から受賞者(1協議会、3個人)への祝辞の中で、「消費者が安心して商品・サービスを選択できる環境づくりという景品表示法の目的を達成するためには、消費者庁による法執行に加え、各業界における自主的な取組が非常に重要であります。各公正取引協議会は、公正競争規約を策定し、その遵守を担われるなど、大変重要な役割を果たされています。経済のデジタル化や国際化など変化の激しい現代社会において、引き続き、業界におけるきめ細やかな対応が必要不可欠です。」と述べました。

伊東大臣が国民生活センターの視察を行いました。(令和7年1月20日)

消費生活相談の現場を視察する伊東大臣

裁判外紛争解決手続(ADR)の説明を受ける伊東大臣

国民生活センター広報部を視察する伊東大臣

消費生活相談員と意見交換する伊東大臣

令和7年1月20日、伊東大臣は独立行政法人国民生活センター東京事務所を訪問しました。消費生活相談の現場を視察するとともに、全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談情報を収集したシステムであるPIO-NET(パイオネット)や、国民生活センターの裁判外紛争解決手続(ADR)、広報業務の説明を受けました。最後に消費生活相談員と、最近の消費者トラブル等について意見交換を行い、伊東大臣は、「相談事例や現場での御苦労など、現場目線でのお話を伺うことができて大変参考になりました。今後も、現場の皆様の声を聞きながら取組を進めてまいりたいと思います。相談員の皆様の益々のご活躍を期待しています。」と述べました。

伊東大臣が令和6年度「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテストの表彰式に出席しました。(令和7年1月17日)

受賞者との記念写真

内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)賞の受賞者との記念写真

祝辞を述べる伊東大臣

令和7年1月17日、伊東大臣は令和6年度「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテストの表彰式に出席し、「フードロス 残していいのは 笑顔だけ」で内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)賞を受賞した、安藤(あんどう) 百花(ももか)さんに表彰状を授与しました。

また、祝辞では、「今回の川柳コンテストでは、応募件数は約2万件にのぼり、10代から80代まで、幅広い世代の方々から御応募いただきました。なかでも10代の方からの応募が8割にも達し、若い方々に高い関心をもっていただけたことは、非常に嬉しく思います。皆様の作品は、消費者庁や自治体のイベント、また小売店など、様々な機会にポスター等で掲示され、国民の皆様の目に触れることとなります。皆様の分かりやすく、親しみのある作品が、食品ロス削減に関する一層の普及啓発につながっていくと確信しています。」と述べました。

伊東大臣が「エシカル甲子園2024」において挨拶しました。(令和6年12月26日)

挨拶する伊東大臣(ビデオメッセージ)

令和6年12月26日、伊東大臣は、徳島県徳島市で開催された「エシカル甲子園2024」においてビデオメッセージにて挨拶を行いました。

伊東大臣は、「エシカル甲子園は、社会の未来を担う若い世代の皆様が、エシカル消費について自ら考え実践し、その成果を発表することで切磋琢磨することのできる非常に意義深い大会です。」「本日御参加の高校生の皆様が、ここで得た経験を糧に、卒業後も、エシカル消費や消費者問題に関心を持ち続け、未来のリーダーとして成長していくことを期待しています。」と挨拶しました。

本選出場校8校による発表・審査を経て、優勝校は、関東ブロック代表の東京学芸大学附属国際中等教育学校に決定しました。ケニアのストリートチルドレンに関する啓発や教育支援の活動が高く評価され、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)賞を受賞しました。

伊東大臣が「第10回食品ロス削減推進会議」に会長として出席しました。(令和6年12月24日)

会議に出席する伊東大臣

会議の様子

令和6年12月24日、伊東大臣は「第10回食品ロス削減推進会議」に、会長として出席しました。会議では、「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」の変更素案が了承されました。 伊東大臣は、「我が国の食品ロス量は年間472万トンと推計されていますが(2022年度推計)、これは国連世界食糧計画(WFP)による2023年の食料支援量(370万トン)の約1.3倍の食品を食べずに捨てていることなり、大変由々しき問題です。食品ロスを削減していくためには、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体がそれぞれの立場において積極的に取り組み、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくことが重要です。また、まだ食べることができる食品が廃棄されることなくフードバンク団体等に寄附され、貧困、災害等により、必要な食べ物を十分に入手することができない人々に提供されることも含め、できるだけ食品として活用することが重要です。直近2022年度の食品ロス量は、事業系、家庭系ともに236万トンであり、事業系食品ロスは、2030年度目標を8年前倒しで達成しました。一方で、我が国の食品寄附の量が海外と比較して著しく低い水準であることや、家庭系食品ロス目標の早期達成に向けた取組の加速化など課題もあります。食品ロスの削減の推進に関する基本方針については、策定から5年を目処に見直すこととされており、本年度内に変更する予定です。基本方針の変更に向けては、7月の本会議における委員の皆様からの御意見や総理からの指示を踏まえ、「食品寄附ガイドライン」や「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」の策定、食でつなぐ共生社会の実現に向けた「食の環(わ)」プロジェクトの推進、食品の期限表示の在り方の見直しなどの取組を進めてきました。また、昨年12月に本会議において御了解をいただきました、「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ」に含まれる施策についても、変更素案に網羅的に盛り込んでおります。」と述べました。

伊東大臣が公明党「消費者問題対策本部・食品ロス削減推進PT」から食品ロス削減に関する提言の手交を受けました。(令和6年12月23日)

提言の手交を受ける伊東大臣

意見交換の様子

令和6年12月23日、伊東大臣は、公明党「消費者問題対策本部・食品ロス削減推進PT」から、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の見直しへの反映を見据えた「新たな「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」に向けた提言」の手交を受けました。

また、食品ロス削減・食品寄附促進の取組の推進に向けた様々な意見交換を行いました。

伊東大臣が自民党「環境・温暖化対策調査会、消費者問題調査会、食品ロス削減・食品寄附促進PT」から食品ロス削減・食品寄附促進に関する提言の手交を受けました。(令和6年12月20日)

伊東大臣(左)と堀内詔子食品ロス削減・食品寄附促進PT座長(右)

食の環ロゴマークを持つ伊東大臣(左)と堀内詔子食品ロス削減・食品寄附促進PT座長(右)

意見交換の様子

令和6年12月20日、伊東大臣は、自民党「環境・温暖化対策調査会、消費者問題調査会、食品ロス削減・食品寄附促進PT」の堀内詔子座長から、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の見直しへの反映を見据えた「社会情勢の変化に対応した食品ロス削減・食品寄附の更なる促進に向けた提言」の手交を受けました。

また、食品ロス削減・食品寄附促進の取組の推進に向けた様々な意見交換を行いました。

伊東大臣が徳島県内の視察を行いました。(令和6年10月6日)

徳島県消費者情報センターで意見交換を行う伊東大臣

消費者庁新未来創造戦略本部の視察をする伊東大臣

とくしま消費者行政プラットホームで意見交換を行う伊東大臣

後藤田徳島県知事と面会する伊東大臣

後藤田知事と記念写真

令和6年10月6日、伊東大臣は徳島県を訪問し、県内の視察を行いました。

徳島県消費者情報センターを視察し、徳島県や徳島市の職員及び消費生活相談員と意見交換を行いました。

次に、消費者庁新未来創造戦略本部及び徳島県庁内のとくしま消費者行政プラットホームを視察後、後藤田徳島県知事と面会し、消費者行政における課題や、消費者庁と徳島県との緊密な連携について意見交換を行いました。