寄稿文「消費生活相談のデジタル・トランスフォーメーション(DX)と将来の展望」

加藤 卓生(※33)

1 なぜ消費生活相談のデジタル・トランスフォーメーションが必要なのか

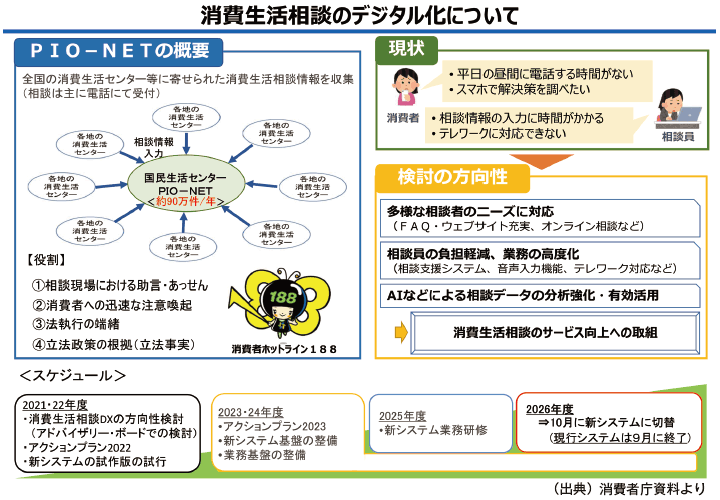

全国消費生活情報ネットワークシステム(以下「PIO-NET」という。)は、消費生活相談業務の円滑な実施を支援するため、1984年度に国民生活センターにおいて運用を開始しました(※34)。当時はパソコンやインターネットが一般的でなかったことから、ホストコンピュータだけでなく、接続するための専用回線・専用端末を含めて整備し、地方公共団体にそれらを貸与するという方式をとってきました。現在に至るまでの間に、逐次システムが改修され、例えば「消費生活相談早期警戒システム(PIO-ALART)」の導入や、検索・集計機能の強化などが行われてきました。

近年、クラウドサービスを始めとするデジタル技術の急速な進展により、企業ではBPR(Business Process Re-engineering)やDX(Digital Transformation)と呼ばれる業務変革・組織変革の動きが一般的となりました。また、消費者の普段の情報収集、コミュニケーション手段もデジタル化が進展し、まずはトラブルの解決方法をWeb上で調べたい、オンラインで相談したいというニーズを持つ消費者が増えていると考えられます。特に、2019年に発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、近年のデジタルシフトを一層加速させ、人々の消費のあり方や働き方に大きな影響を及ぼしました。

こうした社会全体のデジタル化が進む中で、消費生活相談の現場でも長年積み重なった以下のような課題が顕在化することとなりました。

- 専用回線・専用端末、独自開発等の仕組みであるため、情報収集のためのインターネットの活用や、メール等のWeb相談の導入が進めにくい。

- 相談対応に参考となる資料がばらばらで、紙のマニュアルや研修資料、PIO-NET等から必要な情報を相談員自らが探し出す必要がある。

- 相談員は、聞き取った相談情報を全て手入力でPIO-NETに登録しており、さらに、長年の様々なニーズに応じて入力項目やキーワードが増え、入力ルールが複雑化していることから、入力に係る負担が大きい。

- 消費生活相談業務は、職場の固定電話や、消費生活センター等に設置した専用回線と専用端末を用いることから、相談員がテレワークに対応できない(実際に、コロナ禍で緊急事態宣言が発出され、出勤抑制が社会的要請となった際には、地方公共団体から消費者庁や国民生活センターに、「相談業務をテレワークでできないか」といった相談が寄せられました)。

このような現場の課題は、相談員の担い手不足への対応の観点からも重要と考えられます。今後、高齢化が更に進み、また、社会経済の高度化・複雑化、デジタル化、グローバル化により消費者自身による解決が難しい問題が増加することで、消費生活相談の需要が高まる可能性があります。その一方で、人口規模が小さい地方公共団体をはじめ、多くの団体等において、行政サービスを巡る制約も顕在化しつつあります。こうした中、消費生活相談のDXでは、最新のデジタル技術を取り入れた新しいシステムを共通基盤として整備し提供することで、上記の諸課題を克服し、消費者の利便性向上や現場の負担軽減等に繋げることを目指しています。具体的には、消費者向けのFAQの充実など消費者の自己解決の支援を強化するとともに、Webフォームによる相談受付など相談手法の多様化を進めることを検討しています。また、相談業務の質の向上や効率化、消費生活相談員の負担軽減等の観点から、相談員の業務を支援するシステムや仕組み(相談対応をしながら役に立つ情報を確認できる機能(ナレッジ機能)、相談情報の入力負担の軽減策、音声認識によるデータ入力など)の導入も検討しています。あわせて、相談データの分析強化や有効活用も目指しています。これにより、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、消費者の安全・安心が確保される地域体制を全国的に維持・拡充するとともに、より助けが必要な相談者に対する手厚い対応や見守りの充実など、人が行うべき業務に集中できるような環境づくりも進めていきたいと考えています。

2 消費生活相談のDXの検討経緯と消費者庁の役割

消費生活相談のDXは、消費者庁と国民生活センターによる共同プロジェクトとしてスタートしました。2021年5月以降、学識経験者、実務家、相談現場の各有識者から専門的な意見を聴取するため、「消費生活相談デジタル化アドバイザリーボード」を開催し、検討の具体化を進めてきました。2022年6月には、消費生活相談等について、目指す将来像とそれに向けた作業の進め方についての計画を示した「消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラン2022」を作成し、2023年7月には、内容をもう一段階具体化した2023年版をまとめました。この間、アドバイザリーボードの委員・参加者、地方公共団体、関係団体、プロジェクトを支える関係者の皆様から、貴重なご示唆や現場の声を多数いただき、検討に活かして現在に至っています。

DXとは、単なるシステムの入替えではありません。消費生活相談に係る業務フローや体制も射程とし、2040年頃の社会環境も見据えながら、バックキャスティング(将来像から逆算して今やるべきことを考える思考法)して変革に向けた検討を行うというプロジェクトです。この中では大きく、1消費者の利便性向上や相談業務の負担軽減・機能強化に資する新しいシステム及び業務フローを導入し、2地方消費者行政の維持・拡充に向けた平成26年改正消費者安全法に基づく取組を推進する(市町村における消費生活相談の充実、実情に応じた広域連携や事務委託の活用、都道府県による市町村の援助や調整等)、という2つの側面があります。基本的には、国民生活センターはPIO-NETの運用主体として主に1を主導する、消費者庁は地方協力課において主に2を主導し、デジタル・業務改革推進室において1をサポートする、という進め方をしています。もっとも、1と2は密接不可分であり、両者が一体となってプロジェクトを推進しています。

3 消費者の利便性を高め地方公共団体や相談員にとって活用しやすいシステムに

PIO-NETは、これまで地方公共団体に貸与する方式で配備が進められました。消費者庁設立時に制定された消費者安全法(平成21年法律第50号)において、相談事務の効率的な実施のための「電子情報処理組織」を備えていることが消費生活センターの要件の一つとされてからも、PIO-NETのシステム体系は専用端末・専用回線による接続を維持しており、この方式を継続してきました。

今般の刷新では、消費生活相談を巡る諸課題に対応するため、効果的なデジタル機能を導入することを検討しています。こうした観点もあわせ、新システムは、政府のクラウド・バイ・デフォルト原則に則りクラウドサービスを活用して構築すること、そのためにも、インターネット回線に接続できるシステム環境を利用することが必要になります。こうしたシステム環境を全体として円滑に準備できるよう、引き続き情報提供等を行っていくこととしています。

本プロジェクトは、新しいシステムと業務フローを導入し、消費者の利便性や相談サービスの質の向上、相談員の負担軽減や十分に力を発揮できる環境づくり、地域の機能維持・充実等に繋げていくという点で、まさに「デジタル・トランスフォーメーション」を目指すものです。これまでPIO-NETは主に相談情報を記録するためのシステムでしたが、DX後は、相談員による相談対応をより支援するシステムに生まれ変わります。そのためにも、日々の相談業務を担当されている地方公共団体の現場で、新システムへの移行を円滑に進めていただけるようにすることが重要です。プロジェクトの所期の目的の実現に向けて、会議等を通じて各地方公共団体からお寄せいただいた現場の声や、各地を実際に訪問して業務の課題や地域の特性をお聞かせいただいたことを活かし、引き続きこうした機会を大切にしながら準備を進めていきたいと考えています。

新システムのユーザーの観点からは、消費生活相談員の方々による使い勝手や習熟が重要です。現職の相談員の方々は、指導的立場を担われているベテラン相談員の方々を含め、現行のPIO-NETに馴染まれていて、システムの刷新に不安を抱かれることもあると思われます(※35)。効果的で便利な機能を相談現場でご活用いただき、相談員のリーダーの方々にも助言や人材育成等に役立てていたいただけるように、2026年10月の新システムへの切替えに先立ち、2026年度当初にはβ版(お試し版)をリリースし、試行できる環境をご用意するとともに、実機を用いた研修を実施できるよう検討しています。また、それまでの間も、新システムの機能に関する情報提供や業務研修の機会等をご用意して、切替までに十分にご準備いただけるようにしたいと考えています。

4 DX後の地方消費者行政の展望

国民生活センターにおいては、これまでも5年ごとのシステム更改のタイミングでPIO-NETの刷新が行われてきました。今般のプロジェクトは、通常のシステムの更改を超えて、2040年頃の社会環境を見据え、デジタル化を契機として地方消費者行政に関わる方々がそれぞれの取組を見つめ直す機会にもなると考えています。検討の進捗に伴い、行政サービスを巡る諸制約や、各地域の実情など、様々な課題が見えてくる面もあるかと思います。その際に、消費者被害の未然防止、拡大防止に向けて、消費生活相談サービスを維持・充実していく方策として、時流を捉えたデジタル技術を活用する視点が重要だと感じています。

消費者庁の設置やその機能が盛り込まれた「消費者行政推進基本計画」(平成20年6月27日閣議決定)においては、「消費者の声に真摯に耳を傾け、それに丁寧に対応していくことは、地方分権の下で、地方自治体が地域住民に接する姿勢そのもの(である)」とされ、現在では、全国の地方公共団体に消費生活相談窓口が設置されるなど、地方消費者行政は着実に機能を高めてきています。今後、人口減少・高齢化が一段と進展する2030年、更には2040年をどのように乗り越えていくか、その際に、新たなデジタル共通基盤をどのように活かしていくか、新システムの利便性なども確かめながら、課題の克服に繋げていきたいと考えています。そうした点で、今般のプロジェクトにおいても、消費生活相談のDXの所期の目的はもとより、消費者庁設立当初の理念にも立ち返りながら、現場の状況を丁寧に把握しつつ、地方消費者行政の充実に資するように、具体化を進めていきたいと考えています。

- (※33)内閣府参事官。元・消費者庁地方協力課長。

- (※34)PIO-NET整備のきっかけのひとつは1973年のオイルショックであり、各地で発生した買占めや物不足に関する情報を収集し、国から正しい情報を提供するためのFAX網として国と地方のネットワークが構築されたことに始まる。当時の経緯は、及川昭伍・田口義明(2015)「消費者事件歴史の証言」54頁~62頁を参照されたい。

- (※35)2023年4月1日時点で、全国の地方公共団体の消費生活相談員のうち、60代が約40%、70代が約8%を占めている。(出典: 「令和5年度地方消費者行政の現況調査」(令和5年11月消費者庁)(地方消費者行政の現況「令和5年度 地方消費者行政の現況調査」))