食品を安心して選ぶために

食品表示法

食品表示は、消費者基本法において消費者の権利として位置付けられている消費者の安全の確保や消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保などを図る上で、重要な役割を果たすものです。

上記の目的を果たすべく、食品表示法に基づき、加工食品、生鮮食品、添加物の区分ごとに具体的な表示ルールを規定しています。

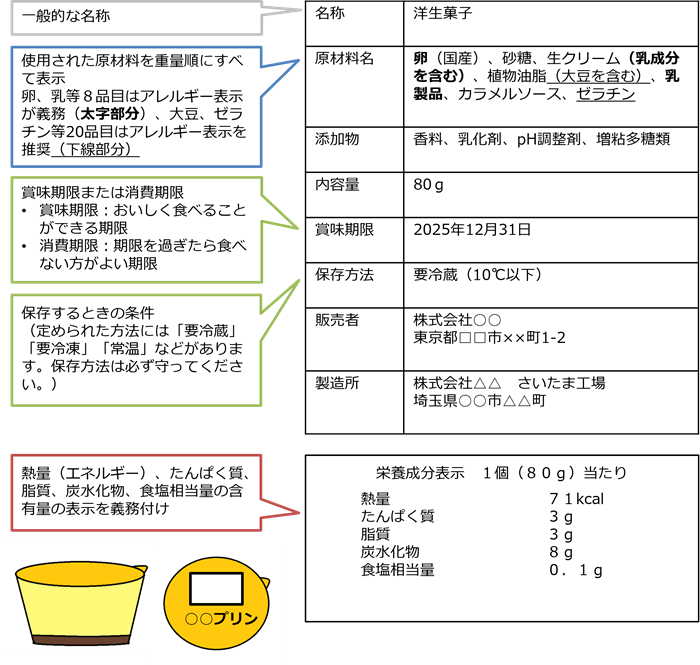

加工食品の容器包装に表示されていること

容器包装に入れられた加工食品は、以下の項目を表示することが義務付けられています。

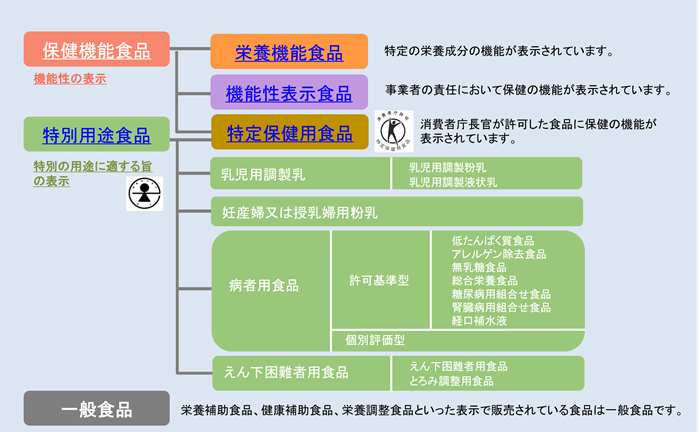

栄養や保健機能に関する食品表示の制度

保健機能食品とは

保健機能食品には栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の3種類があります。国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。医薬品とは異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。

保健機能食品の種類

栄養機能食品

一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。食品表示基準に規定された基準を満たすことで、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって特定の栄養成分の機能を表示することができます。

機能性表示食品

機能性関与成分によって特定の保健の目的が期待できる旨を企業等の責任で、科学的根拠に基づき表示することができる食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出ることが必要です。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。紅麹関連製品による健康被害を踏まえ、令和6年9月1日に、健康被害情報の提供の義務化、GMP(適正製造規範)の要件化※及び表示方法の見直し※等について食品表示基準に規定しました。例えば、表示方法の見直しの一つとして、「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」のところに、医薬品とは異なること、又は医薬品ではないこと等を明記しなければならないことにしました。

※「 GMP(適正製造規範)の要件化」及び「表示方法の見直し」については、令和8年8月31日まで経過措置期間を設けている。

特定保健用食品

「おなかの調子を整える」等の特定の保健の目的が期待できる旨が表示できる食品です。特定保健用食品として販売するには、その効果や安全性について国の審査を経た上で消費者庁長官の許可を受けなければなりません。

特別用途食品とは

乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途についての表示が許可されている食品です。その表示をして食品を販売するには、消費者庁長官の許可を受けなければなりません。