自見大臣の活動(フォトレポート)

自見大臣が小泉法務大臣及び更生保護施設等支援協議会藤本晴男専務理事、山田憲児常務理事と意見交換を行いました。(令和6年9月24日)

記念撮影する自見大臣

(左から、山田憲児 更生保護施設等支援協議会常務理事、小泉法務大臣、自見大臣、藤本晴男 更生保護施設等支援協議会専務理事)

更生保護施設等支援協議会の活動報告を受ける小泉法務大臣と自見大臣

意見交換を行う自見大臣

令和6年9月24日、自見大臣は、小泉法務大臣及び更生保護施設等支援協議会藤本晴男専務理事、山田憲児常務理事と意見交換を行いました。

自見大臣から、企業等から無償で提供された食品を更生保護施設に寄附する活動を行っている、更生保護施設等支援協議会を紹介しました。藤本晴男専務理事から、更生保護施設等支援協議会の活動報告があり、小泉法務大臣は、「各地の保護観察所と連携するなど、法務省としても具体的に取り組んでいきたい」旨を述べました。

岸田内閣総理大臣を河野康子消費者スマイル基金理事長と自見大臣が表敬しました。(令和6年9月18日)

記念撮影

(左から、河野理事長、岸田総理、自見大臣)

意見交換

(左から、河野理事長、岸田総理、自見大臣)

令和6年9月18日、NPO法人スマイル消費者基金の河野康子理事長と自見大臣が総理大臣官邸に岸田総理を表敬しました。

冒頭、自見大臣から、NPO法人として2017年4月に設立された消費者スマイル基金を紹介した後、河野理事長から、消費者団体を支援するために企業などからの寄附を消費者団体の具体的な活動につなげる活動等、ご自身の日頃の業務について説明があり、岸田総理からも励ましのお言葉がありました。

自見大臣が岡山県岡山市及び倉敷市にて視察を行いました。(令和6年9月11日)

ハローズ津高店にて寄附食品の引渡しの様子を視察する

自見大臣

ハローズ津高店で意見交換をする自見大臣

北長瀬コミュニティフリッジを 視察する自見大臣

食品を提供する側、受ける側の声のメッセージを見る

自見大臣

(有)立龍美掃の工場を視察する自見大臣

(有)立龍美掃で意見交換をする自見大臣

(株)明治 倉敷工場で記念撮影をする自見大臣

(株)明治 倉敷工場内の視察準備をする自見大臣(左)と伊東香織倉敷市長(右)

令和6年9月11日、自見大臣は、岡山県岡山市及び倉敷市へ、主に食品ロス削減・食品寄附促進に係る取組の視察のため、出張しました。

岡山市においては、スーパーマーケット ハローズ津高店にて寄附食品の引渡しの様子を視察し、ハローズの佐藤利行代表取締役社長、太田光一商品管理室長、更生保護施設等支援協議会の藤本晴男専務理事、NPO法人ジャパンハーベストの成田賢一理事長と意見交換を行うとともに、24時間好きなタイミングで食品を受け取れる、北長瀬コミュニティフリッジを視察し、一般社団法人北長瀬エリアマネジメントの新宅宝代表理事らと意見交換を行いました。

倉敷市においては、有限会社立龍美掃にてエコフィードを製造する工場を視察し、木村紀代志代表取締役社長らと意見交換を行うとともに、株式会社明治 倉敷工場にて食品ロスの発生が抑えられる主原料の解袋、計量、投入工程の全自動化システムを視察し、伊東香織倉敷市長や小島良朗工場長らと意見交換を行いました。

自見大臣が日本労働組合総連合会から「2024年度連合の重点政策」に関する要請を受けました。(令和6年8月6日)

清水秀行事務局長から要請書の手交を受ける自見大臣

意見交換を行う自見大臣

令和6年8月6日、自見大臣は、日本労働組合総連合会の清水秀行事務局長、井上久美枝副事務局長、冨田珠代総合政策推進局長、片山銘人経済・社会政策局長から「2024年度 連合の重点政策」に関する要請を受け、意見交換を行いました。

清水秀行事務局長は、「連合は、職場で働く組合員の要求や生活者としての国民の声を集めて、『政策・制度 要求と提言』を策定しています。毎年、その中から重点政策をまとめて、各府省や政党への要請と意見交換を行っています。本日は、連合の政策の中から、自見大臣がご担当されている消費者及び食品安全政策について、要請と意見交換をさせていただきたいと思います。本日の要請内容を踏まえて、来年度の予算への反映や政策課題の解決などについてご検討いただければと思います」と述べました。

自見大臣は、「連合の皆様におかれましては、日頃から消費者行政の推進にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。消費者庁は、『消費者は国民経済の真ん中』であることを起点として、悪質商法による消費者被害の防止、消費者への生命身体被害の発生や拡大の防止、消費者教育の推進、食品ロス削減・食品寄附促進、食品表示制度の運用など、消費者の安全・安心、より良い社会の実現に取り組んでいます。食品ロス削減の取組が、スーパーマーケットなどのサプライチェーンと関連が深いように、どの分野の取組も連合の皆様の力が不可欠でありますので、今後とも連携させていただきたいと考えております。」と述べました。

自見大臣が株式会社 明治松田克也社長(日本乳業協会会長兼務)と意見交換を行いました。(令和6年7月29日)

松田克也社長と懇談する自見大臣

松田克也日本乳業協会会長から報告書の手交を受ける自見大臣

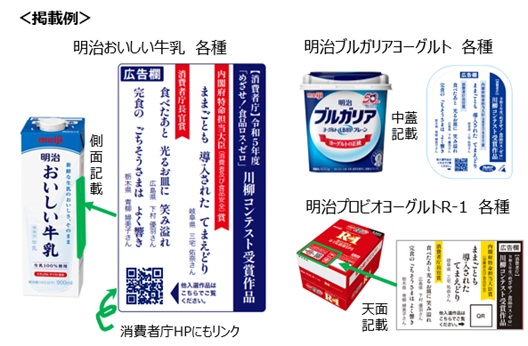

令和5年度「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテスト受賞作品の商品掲載例

令和6年7月29日、自見大臣は、株式会社 明治の松田克也社長と意見交換を行いました。

令和5年度「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテストの受賞作品を使った普及啓発の協力について、「消費者志向自主宣言」企業にお願いしたところ、株式会社 明治においては3年連続で、10月の食品ロス削減月間に合わせ、様々な商品のパッケージに受賞3作品を掲載していただけることとなりました。

懇談の中で自見大臣は、「私たちにとって非常になじみのある商品に、約1万9千件の中から厳選された川柳作品をパッケージに記載していただくことに心から感謝申し上げます。子どもたちから高齢の方まで、幅広い年代の消費者の方々の行動変容に大きく寄与するものと考えています。政府では、「食の環(わ)」ロゴマークについて発表したところ、「食の環(わ)」ロゴマークを食品ロス削減に関する各種情報媒体や、商品パッケージ等に御活用いただくことが出来れば、大変ありがたく思います。」と述べました。

松田克也社長からは、「我々は、サステナブルな社会の実現というビジョンのもと、食品ロス削減・食品寄附などの社会課題を解決するのは事業者の責任と考え、一貫してこれまで取組んできました。パッケージの作品を目にすることによって、消費者ひとりひとりが食品ロス削減を自分事として感じていただければと思います。そして、この活動をきっかけとして、食品ロス削減、サステナブルな社会を創っていこうという機運の醸成に貢献できればと考えています。」と述べられました。

また、松田克也社長から一般社団法人日本乳業協会会長としてのお立場で、「牛乳等の食品ロス削減に向けた商習慣見直しに関する取組についての御報告」がありました。

松田克也会長は、「乳業メーカーにおいては賞味期限延長の取組など努力を重ねてきました。我々は、この7月1日より『納品期限の緩和』、『リードタイムの確保』、『発注の適正化』といった商習慣の見直しについて流通各社にご協力のお願いを始めました。これらの取組を通じて、食品ロス削減に取組むとともに、持続可能な社会の実現に向けて社会的問題の解決に貢献してまいります。」と述べられました。

自見大臣は、「私たちも歩みを共に進めてまいりたいと思います。ぜひ持続可能な食産業の課題解決に向け、食品ロス削減を進めてまいりましょう。」と述べました。

自見大臣が消費者庁設立15周年記念シンポジウム「15 Years Forward ~消費者庁15年の歩みと未来への展望~」に出席しました。(令和6年7月23日)

挨拶する自見大臣

令和6年7月23日、自見大臣は消費者庁設立15周年記念シンポジウム「15 Years Forward ~消費者庁15年の歩みと未来への展望」(消費者庁有志職員主催)の開催に当たり、開会の挨拶をしました。

自見大臣は、消費者庁設立の理念や消費者庁の在り方について述べた後、総括して「最後に、忘れてはならないのは、いつの時代においても、消費者は国民経済活動の真ん中に位置する主体であるということです。私は、消費者政策のほか、公正かつ自由な競争環境を促進する競争政策も、公正取引委員会の担当大臣として進めていますが、いずれも、その目的は消費者利益を確保することと、国民経済の民主的で健全な発達を促進することにあります。各企業が、消費者に選ばれるより魅力的な商品・サービスを提供しようと健全な競争をすることは、消費者の利益につながるだけでなく、企業の競争力や企業価値の向上にもつながるという好循環が生まれます。これは日本経済全体にとって重要なことです。『消費者が真ん中』であることを起点として、未来に向かって新しいことにチャレンジする気持ちを持って、消費者の安全・安心、より良い社会の実現に向けて取り組んでまいります。」と述べました。

自見大臣が新潟県燕市及び三条市にて視察を行いました。(令和6年7月22日)

鈴木力燕市長と意見交換を行う自見大臣

フードバンクつばめを視察する自見大臣

新潟県フードバンク連絡協議会事務所にて関係者と意見交換を行う自見大臣

滝沢亮三条市長らと記念撮影する自見大臣

令和6年7月22日、自見大臣は、新潟県燕市及び三条市へ、主に食品ロス削減・食品寄附促進に係る取組の視察のため、出張しました。

燕市においては、鈴木力市長と燕市における食品ロス削減の取組について意見交換するとともに、フードバンクつばめにおいて、こども食堂や、24時間好きなタイミングで食品を受け取れるコミュニティフリッジを視察しました。

三条市においては、新潟県フードバンク連絡協議会の倉庫や活動拠点の視察及び関係者との意見交換を行うとともに、滝沢亮市長と食品ロス削減の取組について意見交換を行いました。新潟県フードバンク連絡協議会では、フードバンク支援に関する様々な課題について率直なご意見をお伺いしました。

自見大臣が韓国に出張しました。(令和6年7月19日)

曺圭鴻(チョ・ギュホン)保健福祉部長官及び金聖二(キム・ソンイ)社会福祉協議会会長との意見交換

曺圭鴻(チョ・ギュホン)保健福祉部長官(左)及び金聖二(キム・ソンイ)社会福祉協議会会長(右)との記念撮影

ソウル市内のフードバンクマーケットセンターを視察する自見大臣

フードバンクマーケットセンター視察後の記念撮影

令和6年7月19日に、自見大臣は韓国を訪問し、曺圭鴻(チョ・ギュホン)保健福祉部長官及び金聖二(キム・ソンイ)社会福祉協議会会長と食品ロス削減や食品寄附促進に関する意見交換を行いました。

また、社会福祉協議会が運営する生活困窮者への食品寄附活動を実施しているソウル市内のフードバンクマーケットセンターを視察し、食品寄附活性化法に基づき政府主導で行われている食品寄附の現状について説明を受けました。

自見大臣がマルハニチロ株式会社池見賢社長と意見交換を行いました。(令和6年7月16日)

池見賢社長と懇談する自見大臣

令和5年度「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテスト受賞作品の商品掲載例

令和6年7月16日、自見大臣は、マルハニチロ株式会社の池見賢社長と意見交換を行いました。

令和5年度「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテストの受賞作品を使った普及啓発の協力を「消費者志向自主宣言」企業にお願いしたところ、マルハニチロ株式会社において、10月の食品ロス削減月間に合わせ、様々な商品のパッケージに受賞3作品を掲載していただけることとなりました。

懇談の中で自見大臣は、「一般消費者の方が毎日買う商品に、約1万9千件の中から厳選された川柳作品をパッケージに記載していただくことに感謝申し上げます。政府では、7月2日に岸田総理も出席のもと、食品ロス削減推進会議を開催し、食品ロス削減・食品寄附促進に、政府一丸となって取り組んでおり、その会議において、食品ロス削減、食品寄附促進、食品アクセスの確保の3つの施策を表す「食の環(わ)」ロゴマークについて発表したところであります。「食の環(わ)」ロゴマークを食品ロス削減に関する各種情報媒体や、商品パッケージ等にご活用いただくことが出来れば、大変ありがたく思います。」と述べました。

池見賢社長からは、「我々も中期経営計画を通じて、フードロス削減率について公表していますが、10年間で50%の削減を目標としていたところ、2年間で4割弱まで抑えることが出来ました。今回このように協力させていただくことができ、大変ありがたく思います。」と述べられたほか、食の環(わ)ロゴマークの活用に関しても前向きなコメントをいただきました。

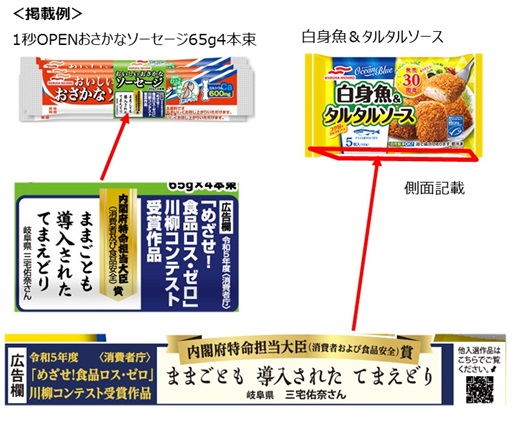

自見大臣が徳島県内の視察を行いました(令和6年7月8日)

消費者庁新未来創造戦略本部職員との意見交換

消費者庁新未来創造戦略本部視察後の記念撮影

四国化工機株式会社との意見交換

四国化工機株式会社視察後の記念撮影

令和6年7月8日、自見大臣は徳島県を訪問し、県内の視察を行いました。

消費者庁新未来創造戦略本部(徳島市)を視察し、本部の職員と意見交換を行いました。

次に、後藤田徳島県知事と面会し、消費者行政における課題や、消費者庁と徳島県との緊密な連携について意見交換を行いました。

四国化工機株式会社(阿南市)の食品工場では、豆腐製造の現場を視察し、賞味期限の延長を通じて食品ロス削減に貢献する取組でもある、無菌充填技術等を用いた常温で長期保存が可能な豆腐の製造等についての説明を受けました。

自見大臣が「第9回食品ロス削減推進会議」に会長として出席しました(令和6年7月2日)

会議に参加する岸田総理と自見大臣

会議の様子

令和6年7月2日、自見大臣は「第9回食品ロス削減推進会議」に、会長として出席しました。会議には、岸田総理もご出席いただき、「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の改定の考え方」と「「食の環(わ)」プロジェクトの取りまとめとその発信」について議論が行われました。

自見大臣は、会議において、次のように述べました。

「コロナ禍や物流の2024年問題、スーパーマーケットや中食・外食等の自動発注等のDXの進展、食料安全保障や食品アクセスの確保など、社会情勢が変化しています。食品寄附は、食品ロス削減とともに、こども食堂や生活困窮者などへの支援にも繋がります。こども食堂数はコロナ禍において大きく増加しました。フードバンク活動団体数も増えているものの、我が国の食品寄附の量は、海外と比較して著しく低い水準であり、フードバンクへの食品寄附等に対する潜在的な需要が十分に想定されます。

食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の改定の考え方の案について、「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ」において2024年度中に取り組むこととなっている施策の進捗を踏まえて、施策の拡大を図ること、多様なプレイヤーによる取組の支援と国際社会をリードできるような施策の推進を図ること、政府や地域において、食品ロスの削減、食品寄附の促進、食品アクセスの確保を一元的に発信し、総合的な取組の促進を図ること、の3つの考え方を示させていただきました。今後、この会議において案を作成した上で、年度末までに閣議決定を行いたいと考えております。

『「食の環(わ)」プロジェクト』について、「食品ロス削減」、「食品寄附促進」、「食品アクセス確保」の3つの施策を、関係府省庁や地方公共団体が縦割りに陥ることなく一体的に取り組めるよう、「食の環(わ)」の共通のロゴマークを活用し、食でつなぐ共生社会の実現に向けた「食の環(わ)」プロジェクトとして推進いたします。」

これを受け、岸田総理から関係省庁に対し、以下の指示がありました。

「本日、2022年度の食品ロス量を踏まえ、今後の食品ロス削減の基本方針の改定に向けた議論をスタートしました。

まず、「事業系の食品ロス」について、「2030年目標を、8年前倒しで達成」することができました。これは、食品事業者の皆様の取組のすばらしい成果だと考えています。 この成果の上に、更なる削減を目指し、食品事業者による食品ロス削減の開示強化を推進するとともに、「新たな目標」について、本年度末までに結論を得るべく、議論を進めてください。

また、「家庭系の食品ロス」については、着実に減少しているものの、まだ2030年目標達成には至っておりません。このため、目標の早期達成に向け、自治体における食品ロス削減の取組状況の開示の充実など、地域の取組を強化してください。あわせて、「見える化」を支える民間企業のデジタル技術や、脱炭素の国民運動「デコ活」の活用により、消費者の効果的な行動変容を促す取組を加速してください。

さらに、食品寄附に対する信頼性確保に向けた、「食品寄附促進のためのガイドライン」の官民による作成、食品の期限表示の在り方の見直し、食でつなぐ共生社会の実現に向けた、「食品ロス削減、食品寄附促進及び食品アクセス確保」に一体的に取り組む『「食の環(わ)」プロジェクト』の推進をしてください。これらの施策に政府一丸となって取り組み、年度末の食品ロス削減の基本方針の改定に反映させてください。」

「紅麹使用食品への対応に関する消費者及び食品安全関係連絡会議(第二回)」を行いました。(令和6年6月3日)

会議に出席する自見大臣

令和6年6月3日、紅麹使用食品への対応に関する消費者及び食品安全関係連絡会議(第二回)を行いました。

自見大臣は、冒頭挨拶の中で「消費者庁においては、4月1日に庁内に検討チームを立ち上げるとともに、4月19日には様々な分野の専門家から成る『機能性表示食品を巡る検討会』を設置し、計6回の会合で延べ19回のヒアリングや議論を経て、5月27日に報告書を取りまとめていただきました。この報告書等も踏まえ、関係省庁とも連携し、先週31日に関係閣僚会合において政府としての今後の対応を取りまとめました。この取りまとめをもって本事案への対応は終わりではなく、機能性表示食品制度の信頼回復に向けては、今後の対応こそが重要となると考えています。このため、本日は、消費者庁と食品安全委員会で、取りまとめの内容とそれを受けた今後の対応について情報共有を行い、スピード感を持って実施の段階に進むことを目的として会議を開催いたしました。消費者庁及び食品安全委員会の間での連携はもちろん、厚生労働省及び農林水産省など関係省庁ともしっかりと連携しながら、取りまとめに掲げられた各種措置を速やかに実行に移すべく、全力を尽くしてまいります。」と述べました。

自見大臣が「令和6年度消費者支援功労者表彰」の表彰式に出席しました。(令和6年5月28日)

自見大臣よりご挨拶

表彰状の授与を行う自見大臣

受賞者との記念写真

令和6年5月28日、自見大臣は、消費者支援功労者表彰の表彰式に出席しました。

表彰式では、岸田内閣総理大臣及び自見大臣が、それぞれ内閣総理大臣表彰及び内閣府特命担当大臣表彰の受賞者に表彰状を授与しました。

また、自見大臣は冒頭挨拶の中で「本日御出席の皆様は、消費者の利益の擁護と増進に取り組んでこられた方々であり、御尽力と御功績に深く敬意を表し、感謝申し上げます。これからも、消費者にとって不便ではないかと感じる点、制度的な対応が必要だと感じる点が、皆様の目から見てございましたら、ご遠慮なく消費者庁とコミュニケーションをとっていただくことで、私ども消費者庁の行政の対応力を広げてまいりたいと思います。」と述べました。

自見大臣が自民党「地域の居場所を通じて社会の未来を考える議員連盟」から食品ロス削減・食品寄附促進に関する提言の申し入れを受けました。(令和6年5月28日)

自見大臣と議員連盟の方々

意見交換の様子

令和6年5月28日、自見大臣は、自民党「地域の居場所を通じて社会の未来を考える議員連盟」の加藤勝信会長、田野瀬太道幹事長、鈴木貴子事務局長、宮路拓馬事務局長代理から、食品ロス削減・食品寄附促進に関する提言を含む「骨太の方針2024に向けての提言」について申し入れを受けました。

また、食品ロス削減・食品寄附促進の取組の推進に向けた様々な意見交換を行いました。

「機能性表示食品を巡る検討会(第6回)」を行いました。(令和6年5月23日)

令和6年5月23日、機能性表示食品を巡る検討会(第6回)を行いました。

自見大臣は、検討会の最後に挨拶を行い、御出席の先生方に感謝の言葉を述べたのち、「本事案に対する社会的な関心は大変高いものと考えております。今般、構成員の皆様により取りまとめられた機能性表示食品制度の今後の在り方は、こうした関心に対して真正面から応え、また、信頼性の回復につながるものと考えております。今般の検討会では、健康被害情報の報告、品質管理、消費者等への情報伝達の3つに論点を整理し、それぞれに具体的な方向性を示していただきました。例えば、医師の診断がなされた被害情報について報告義務を課すということ。GMPに基づく品質管理を義務化するということ。医薬品や他の成分との相互作用等の留意事項の記載を義務づけることなどの御提言をいただきました。いずれも本事案の問題を分析の上、ステークホルダーの意見を踏まえて導き出された実効性のある方向性だと考えております。御案内のとおり、消費者庁として、機能性表示食品制度の今後の在り方につき、5月末を目途として取りまとめるよう官房長官より指示を受けております。皆様からいただいた今般の報告書案をしっかりと受け止め、取りまとめ案に反映させるということ。そして、よりよい機能性表示食品の在り方の実現に向け全力を尽くすことをしっかりとお約束をさせていただきまして、私からの感謝を込めての挨拶とさせていただきます。短い間に本当に先生方には大変お世話になりまして、心から感謝申し上げます。」と述べました。

自見大臣が「物価問題に関する関係閣僚会議」に出席しました。(令和6年5月21日)

会議に臨む自見大臣

令和6年5月21日、自見大臣は「物価問題に関する関係閣僚会議」に出席しました。

会議では、「25グラム以下の定形郵便物及び料金上限規制の対象となる25グラム以下の信書便物の料金の上限の改定」を議題とする協議が行われ、総務大臣からの説明の後、自見大臣は、「消費者庁においては、本件について、消費者委員会の意見を聴くなど、消費者利益を擁護する立場から必要な確認を行ってまいりました。その結果、消費者庁としては、本改定案に異議はないものの、郵便事業のより安定的な提供を将来にわたって確保する観点から、郵便料金に係る制度の見直しの検討を行うことなどを総務省に対し求めています。今回の郵便料金を含め、公共料金の改定については、料金が適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えていないこと、賃上げが適正に見込まれていることなどを前提にしつつ、国民生活に及ぼす影響を十分考慮し対応する必要があります。関係閣僚におかれましては、この点について、御理解と御協力をお願いします。」と述べました。これに対し、総務大臣からは適切に対応する旨の回答がありました。

自見大臣が「令和6年度消費者月間シンポジウム」に出席しました(令和6年5月17日)

挨拶する自見大臣

令和6年5月17日、自見大臣は、令和6年度消費者月間シンポジウムにおいて、挨拶を行いました。

自見大臣は「消費者一人ひとりが、デジタル社会の恩恵を享受し、自立した消費者としてデジタル時代の消費生活を楽しむためには、デジタルサービスの仕組みやリスクへの理解、また、そのための情報を適切に収集・発信する力のアップデートが必要です。そのような社会で求められるリテラシーについて、このシンポジウムが、消費者の皆様に、考え、議論していただく機会となったものと考えています。デジタル社会を全ての人にとってより良いものとするためには、消費者、事業者、地方公共団体や、各地で積極的に活動されている消費者教育の担い手の皆様など、様々な立場の方々による連携が一層必要であると認識しております。本日のシンポジウムが、そのような皆様の連携強化や、取組の進化へのきっかけとなることを心より願いまして、私からの挨拶とさせていただきます」と述べました。

自見大臣が令和6年春の叙勲伝達式で勲章の伝達を行いました(令和6年5月14日)

勲章・勲記の伝達を行う自見大臣

受章者との記念写真

令和6年5月14日、消費者庁の令和6年春の叙勲伝達式が行われました。消費生活相談員を永年務められるなどにより消費者支援の分野で尽力され、多大な功績のあった尾嶋由紀子氏が瑞宝双光章を受章されました。

自見大臣は、伝達式において受章者への勲章・勲記の伝達を行った後、祝辞の中で「この度の栄誉を心からお祝い申し上げますとともに、その御努力とこれまでの御労苦に対し、ここに深く敬意を表します。」と述べました。

自見大臣が「第1回食品寄附等に関する官民協議会」に出席しました(令和6年5月9日)

協議会で挨拶する自見大臣

令和6年5月9日、自見大臣は「第1回食品寄附等に関する官民協議会」に出席しました。

自見大臣は、「本協議会には、食品寄附の提供側となる食品関連事業者、仲介者となるフードバンク団体やこども食堂、経済団体、消費者団体、法律・経営・税務等の有識者などの多様なステークホルダーの皆様に加え、知事会・市長会・町村会という地方自治体を代表する三団体にもご参加いただき感謝申し上げます。昨年12月22日、私が会長を務める食品ロス削減推進会議において取りまとめた『食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ』に基づき、『食品寄附に関するガイドライン』を本協議会で作成し、同ガイドラインや関連する保険・DX施策については、食品ロス削減推進会議でも議論の上、年度末に閣議決定する予定の『食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針』の改定にも反映させていく考えです。本協議会が設置されたこと自体が大きな意味を持つと思っておりますので、ぜひ構成員それぞれの立場から、遠慮無くご意見・ご提案をいただきたいと思います。」と述べました。

自見大臣が「第1回公益通報者保護制度検討会」に出席しました。(令和6年5月7日)

挨拶する自見大臣

令和6年5月7日、自見大臣は「第1回公益通報者保護制度検討会」に出席し、挨拶を行いました。

自見大臣は、冒頭挨拶の中で、御出席の委員へ感謝の言葉を述べたのち、「消費者庁が本年公表した就労者、事業者や行政機関に対する実態調査では、従業員数300人超の事業者に勤める人の半分超が、内部通報制度を理解していないなど、事業者による就労者への周知・研修は必ずしも徹底されていないこと、3分の2の民間事業者が、窓口を設置していても、その活用は十分ではないこと、一定割合の事業者が、通報の受付や調査・是正を行う従事者を指定していないことなどの課題が存在することが明らかになりました。このような結果から、法律や指針が求める事項の徹底や制度の実効性は道半ばと受け止めております。さらに、令和2年の公益通報者保護法の改正法附則第5条において、施行後3年を目途に、法の施行状況を勘案し、法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされています。委員の皆様におかれましては、法改正以降の企業等における内部通報制度の導入状況や運用、昨今の企業不祥事や消費者庁の実態調査の結果を踏まえた、公益通報者保護制度の課題と対応について、是非とも、活発に議論を行っていただきますようお願いします」と述べました。

自見大臣の海外視察(令和6年4月28日~5月2日)

フランスの大手スーパーを視察する自見大臣

フランスの最大手フードバンクを視察する自見大臣

イギリスの大手スーパーを視察する自見大臣

イギリスのフードバンクを視察する自見大臣

令和6年4月28日から5月2日にかけて、自見大臣はフランス(パリ)及びイギリス(ロンドン)に出張しました。

フランスの大手スーパーにおいては、AIを活用した値引きシステムによる食品ロスの削減状況の視察を行い、DXを活用した値引き販売によって商品を売り切ることにより、大幅な食品ロス削減が実現していることを確認しました。

フランスの最大手フードバンクでは、日本の10倍に及ぶ食品寄附の収集及び運営費の確保の状況について視察し、日本と異なり冷蔵、冷凍品の取扱いが多く、DXを活用したマッチングシステムを政府が構築していることについて説明を受けました。

イギリスの大手スーパーにおいては、AIを活用した値引きシステム、売れ残り品の寄附及び近隣住民へのマッチングシステム販売、野菜、果物等の規格外品、余剰生産品の販売等の状況を視察しました。同スーパーでは、食品ロス削減を会社の使命とし、マッチングアプリの開発をするスタートアップ企業に資金を提供、食品は人が食べることを第一として徹底して食品ロス削減に取り組んでいる様子について説明を受けました。

また、イギリスで最も古くから活動しているフードバンク団体の傘下でロンドンを中心に活動するフードバンク団体では、1日に4000食もの食事をボランティアで提供する施設のほか、余剰食品や規格外野菜など、様々な食品を、マッチングシステムを活用して寄付する現場や、冷凍倉庫や冷蔵倉庫が完備され、大量の生鮮食品を扱う能力を有する施設を視察しました。

自見大臣が消費者月間について閣僚懇談会で発言しました。(令和6年4月26日)

イヤヤンバッジを付けた自見大臣

消費者ホットライン188

イメージキャラクター イヤヤン

イヤヤンバッジを付け閣議に臨む閣僚

令和6年4月26日、自見大臣は、5月の消費者月間を迎えるに当たり、岸田総理を始め、全閣僚と共に、消費者ホットライン188のイメージキャラクターである「イヤヤン」のバッジを付けて閣議に出席し、閣議後の閣僚懇談会において、「5月は消費者月間です。今年の統一テーマは『デジタル時代に求められる消費者力とは』です。自立した消費者としてデジタル時代の消費生活を楽しむため、求められる消費者力とは何かを考え、高める機会となるよう、消費者への啓発について御協力をお願いいたします。また、消費者トラブルに遭いやすい若者や高齢者の方にとって、トラブルに遭ったらすぐに相談できる188を知っていただくことが非常に重要です。ホットラインの啓発にも御協力をお願いいたします。」と述べました。

「機能性表示食品を巡る検討会(第一回)」を行いました。(令和6年4月19日)

令和6年4月19日、機能性表示食品を巡る検討会(第一回)を行いました。

自見大臣は、検討会の最後に、御出席の先生方に感謝の言葉を述べたのち、「小林製薬の紅麹関連製品に係る事案を受け、3月29日に開催された『紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合』において、官房長官から、本事案に対応した機能性表示食品制度の在り方について、5月末を目途に取りまとめるように御指示がありました。これを受け、消費者庁といたしましては、スピード感を持って多角的な検討を進めているところです。機能性表示食品の製造過程におけます安全性の担保や、健康被害の情報の報告のルール、届出情報や義務表示事項の消費者への伝達の方法など、検討すべき課題は多岐にわたります。これらの検討を様々な分野の専門家による視点から補強、また加速化させるべく立ち上げましたのが本日の検討会です。次回の会合以降では、消費者団体、また、事業者団体をはじめとする多様な関係者の皆様からのヒアリングを実施することを予定しております。ヒアリングにおける様々な御議論を踏まえ、短期間で方向性を取りまとめていただく必要があり、次回以降も引き続き構成員の皆様の精力的な御議論をお願いしたいと存じます。 また、本事案は社会的な関心も高い事案であり、また、多くの方々が不安に感じている部分もございます。座長の中川先生をはじめとする専門家の先生方に、このような形で関わっていただいておりますことを大変心強く感じております。より良い機能性表示食品の在り方の実現に向け、今後も本検討会において活発な御議論が行われるようによろしくお願いを申し上げ、御挨拶とさせていただきます。」と述べました。

自見大臣が「令和6年度第1回食品衛生基準審議会」に出席しました。(令和6年4月10日)

令和6年4月10日、自見大臣は、「令和6年度第1回食品衛生基準審議会」に出席し、挨拶を行いました。

自見大臣は、冒頭挨拶の中で、食品衛生基準審議会に御出席の委員へ感謝の言葉を述べたのち、「4月1日に食品衛生に関する規格・基準の策定等の食品衛生基準行政が厚生労働省より消費者庁に移管され、また、同日付で消費者庁に食品衛生基準審議会が新設され、本日お集まりの委員の皆様の任命が行われました。移管後も、引き続き科学的な知見に裏打ちされた衛生規格基準の策定を行うことができるよう新設した組織が、この食品衛生基準審議会です。このため、審議会の構成につきましては、厚生労働省に設置されていた薬事・食品衛生審議会を参考としつつ、同様の科学的知見を有する方々により構成することとしました。また、本審議会は、厚生労働省に設置されていた薬事・食品衛生審議会が諮問を受けていた案件を引き継いでいます。我が国における食品の安全確保の中核を担うこの審議会において、移管を機とし、更なる活発な議論が行われるよう宜しくお願い申し上げます。」と述べました。

立憲民主党・機能性表示食品の見直しに関するPTによる緊急申し入れの手交を受けました(令和6年4月10日)

令和6年4月10日、自見大臣は、立憲民主党・機能性表示食品の見直しに関するPTから、小林製薬の紅麹を原料とするサプリメントによる健康被害に関する緊急申し入れの手交を受けました。

公明党消費者問題対策本部・厚生労働部会による提言の手交を受けました(令和6年4月9日)

令和6年4月9日、自見大臣は、公明党消費者問題対策本部・厚生労働部会から、国民の命と健康を守るための食品による健康被害等に関する情報の収集体制の見直し及び機能性表示食品制度の改善等に関する緊急提言の手交を受けました。

「紅麹使用食品に係る消費者及び食品安全関係連絡会議(第一回)」を行いました。(令和6年3月27日)

令和6年3月27日、紅麹使用食品に係る消費者及び食品安全関係連絡会議(第一回)を行いました。

自見大臣は、冒頭挨拶の中で「お亡くなりになった方とご遺族にお悔やみ申し上げるとともに、健康被害に遭われた方に心からお見舞い申し上げます。小林製薬の紅麹を含む食品に由来する健康被害が生じており、厚生労働省等による関係省庁連絡会議が開催されたことを受け、消費者庁及び食品安全委員会においても関係省庁と足並みを揃えて対応していくため、本連絡会議を開催し、必要な取組をスピード感をもって進めていくこととしました。この連絡会議では、まずは、食品衛生法に基づく情報収集や整理を含めて対応を実施している厚生労働省との連携や情報共有が重要と考えており、本件に関し、主として、厚生労働省と足並みを揃えての食品衛生上の措置等を踏まえた消費者への情報提供、機能性表示食品の健康被害情報の収集体制の点検作業の進捗について、消費者庁と食品安全委員会で情報を共有し、連携して取り組んでいくこととします。検討成果については順次公表させていただくこととします。」と述べました。

自見大臣が「2024消費者志向経営トップセミナー」に出席しました。(令和6年3月8日)

挨拶する自見大臣

令和6年3月8日、自見大臣は「2024消費者志向経営トップセミナー」(日本経済団体連合会、消費者関連専門家会議、消費者庁による共催)の開催に当たり、主催者を代表して、開会の挨拶をしました。

自見大臣は、「消費者志向経営の取組を進められている皆様には、それぞれの問題意識・社会課題を共有し、取組を高度化していくこと等を通じて、今後とも消費者志向経営を実践して頂きたいと考えております。消費者志向経営の輪がより一層拡がり、皆様の取組が、一人一人の消費者を幸せにし、社会をより良くするとともに、次世代につながっていくことを期待しております。」と述べました。

自見大臣が「日経SDGsフォーラム 特別シンポジウム」に出席しました。(令和6年2月26日)

内閣府特命担当大臣表彰受賞者(マルハニチロ株式会社)との記念撮影

特別表彰受賞者(株式会社愛媛銀行(左)、株式会社クラダシ(右))との記念撮影

挨拶する自見大臣

令和6年2月26日、自見大臣は「日経SDGsフォーラム 特別シンポジウム」(午後の部)に出席し、挨拶並びに令和5年度消費者志向経営優良事例表彰の内閣府特命担当大臣表彰及び特別表彰の授与を行いました。

自見大臣は、シンポジウム内の表彰式において、世界の民間企業で初めてクロマグロの完全養殖に成功するなど水産資源保護に注力している点、介護事業者の声をいかして残さずに食べきる満足感のある高齢者向け介護食を提供し、超高齢社会の課題を捉えている点などが評価されたマルハニチロ株式会社に内閣府特命担当大臣表彰を授与しました。また、本表彰の過去の表彰式での交流をきっかけとして、食品ロス削減と地域の活性化に貢献する取組を高度化させた株式会社愛媛銀行と株式会社クラダシに特別表彰を授与しました。 表彰式では、「受賞された取組は、消費者一人一人が持続可能で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、大変重要であると考えております。これらの優れた取組を参考にしていただき、消費者志向経営の取組がますます多くの事業者に広がり、企業間の連携がさらに深まることを期待しております。」と述べました。

自見大臣が「令和5年度 全国消費者フォーラム」において挨拶しました。(令和6年2月22日)

挨拶する自見大臣

令和6年2月22日、自見大臣は、「令和5年度 全国消費者フォーラム」(国民生活センター主催)において挨拶を行いました。

自見大臣は、「全国消費者フォーラムは、消費者問題に取り組む様々な立場の方々から、日頃の活動の成果をご報告いただく貴重な機会です。本日も、私たちの消費行動について、社会生活の変化や、持続可能な社会の実現に向けた連携・協働の観点から、議論を深めていただき感謝申し上げます。また、本日ご参集の皆様、あるいはオンラインでご参加の皆様には、日頃から消費者問題の先頭に立って、また、消費者に寄り添っていただいて、その声を行政につないでいただき、重ねて御礼申し上げます。本フォーラムには、最前線でご活躍の皆様がお集りですので、それぞれのお知恵やご経験を持ち寄って、一緒に考え、今後の取組につなげていただきたいと考えております。」と述べました。

自見大臣がACAP新春講演会・賀詞交歓会に出席しました。(令和6年1月26日)

受賞者との記念撮影

表彰する自見大臣

挨拶する自見大臣

令和6年1月26日、自見大臣は「ACAP(※)新春講演会・賀詞交歓会」に出席し、挨拶及びACAP消費者問題に関する「わたしの提言」の内閣府特命担当大臣賞の授与を行いました。

自見大臣は、新春講演会内の表彰式において、最優秀賞作品「わたしの提言『色弱者が消費生活を送る上で改善を促す際のポイント』について」を書かれた杉山隆之(すぎやま たかゆき)さんに内閣府特命担当大臣賞を授与されました。表彰式では、「今回の最優秀作品は、色覚障害者の方が商品・サービスの選択に際し困る点を的確に描写し、カラーユニバーサルデザインの考え方を用いた具体的な解決方法まで提言されている点などが高く評価されました。私たち一人一人が障害を持つ方への理解を深めて行動をしていくことは、全ての消費者が活躍する社会の実現に向けて、益々重要となります。」と述べました。

また、賀詞交歓会の冒頭挨拶において、「ACAPにおかれましては、1980年の創立以来、一貫して消費者の自立支援、事業者の消費者関連部門への支援のほか、消費者、事業者、行政相互の信頼構築に向けて、積極的に活動されていることに、心から敬意を表します。消費者と事業者の間の信頼構築に資する好事例を、これからも示して頂きたいと考えております。」と述べました。

※ACAP:公益社団法人消費者関連専門家会議(the Association of Consumer Affairs Professionals)

自見大臣が国民生活センターの視察を行いました。(令和6年1月23日)

国民生活センターを訪問する自見大臣

国民生活センター相談情報部を視察する自見大臣

国民生活センター広報部を視察する自見大臣

国民生活センターの消費生活相談員と意見交換を行う自見大臣

令和6年1月23日、自見大臣は、独立行政法人国民生活センター東京事務所を訪問しました。

1月15日に開設した「能登半島地震関連 消費者ホットライン」や、越境消費者センター等の消費生活相談の現場を視察し、国民生活センターの広報活動について説明を受けました。その後、最近の消費者トラブル等について消費生活相談員と意見交換を行い、「困っている消費者から直接相談を受けている相談員の声は重要であり、そうした声に耳を傾けていきたい。」と述べました。

自見大臣が日本商工会議所小林会頭と意見交換を行いました。(令和6年1月19日)

小林会頭と面会する自見大臣

意見交換を行う自見大臣

令和6年1月19日、自見大臣は小林日本商工会議所会頭と意見交換を行いました。

自見大臣は、2025年日本国際博覧会協会副会長も務める小林会頭に、大阪・関西万博に対する協力について謝意を伝えると共に、消費者庁の取組等について意見交換を行う中で、(1)事業者向け消費者教育研修プログラムの活用の周知、(2)食品ロス削減の活動への協力、(3)公益通報者保護制度の周知・啓発、(4)ステルスマーケティング規制の周知等について依頼し、小林会頭からは、食品寄附活動について、全国の商工会議所を通じた会員企業などに対する周知に取り組む考えが示されました。「本日の意見交換を皮切りとして、今後、特に食品寄附活動の取組を促進するために必要な措置について事務ベースで意見交換させていただきたい」旨を述べました。

自見大臣が令和5年度「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテストの表彰式に出席しました。(令和6年1月19日)

受賞者との記念写真

内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)賞の受賞者代理との記念写真

祝辞を述べる自見大臣

令和6年1月19日、自見大臣は令和5年度「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテストの表彰式に出席し、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)賞「ままごとも 導入された てまえどり」を受賞した、三宅佑奈(みやけゆうな)さん(代理出席 太田由季乃(おおたゆきの)さん)に表彰状を授与しました。

また、祝辞では、令和6年能登半島地震で被災された方へのお見舞いの言葉を述べたのち、「食品ロス削減については、持続可能な開発目標であるSDGsの1つとされているなど、我が国のみならず世界的な課題となっています。今回の川柳コンテストでは、幅広い世代の方々から約2万件の御応募をいただきました。消費者の皆様が、「川柳」を詠むという体験を通じ、食品ロス問題を他人事ではなく、我が事として考えていただく貴重な機会となったと思います。受賞された皆様におかれては、食品ロス問題を様々な視点から的確に表現いただき、国民全体に訴求できるものとなりました。皆様の分かりやすく、親しみのある作品が食品ロス削減に関する一層の普及啓発につながっていくと確信しています。」と述べました。

自見大臣がフードバンク団体の視察を行いました。(令和6年1月12日)

セカンドハーベスト・ジャパンを訪問する自見大臣

フードパントリー施設を視察する自見大臣

セカンドハーベスト・ジャパンのスタッフと意見交換を行う自見大臣

フードバンク拠点を視察する自見大臣

令和6年1月12日、自見大臣は、食品ロスの削減の推進に関連して、東京都台東区の認定NPO法人セカンドハーベスト・ジャパンを訪問しました。

企業などから食品の寄附を受け、必要としている団体に無償で提供する活動を行うフードバンクの拠点や、地域の生活困窮者の方々へ寄附食品を無償で提供するフードパントリーの施設などを視察し、その後、災害支援を含め、セカンドハーベスト・ジャパンにおける活動の状況について意見交換を行いました。

自見大臣が「エシカル甲子園2023」において挨拶しました。(令和5年12月26日)

挨拶する自見大臣(ビデオメッセージ)

令和5年12月26日、自見大臣は、徳島県徳島市で開催された「エシカル甲子園2023」においてビデオメッセージにて挨拶を行いました。

自見大臣は、「エシカル甲子園は、エシカル消費に関して、モデルとなるような質の高い取組を自ら考え実践し、その成果を発表して切磋琢磨しあう大変素晴らしい大会です。今後も、この大会が継続・発展されることを祈念し、本日御参加の高校生の皆様が、様々な社会課題の解決にも資する今回の体験を活かして、卒業後も、エシカル消費や消費者問題に関心を持ち続け、自らが社会の変革者として取組の裾野を広げていかれることを期待しています。」と挨拶しました。

本選出場校8校による発表・審査を経て、優勝校は、関東ブロック代表の麗澤高等学校に決定しました。フェアトレードコーヒーの取組を全国の学校へ拡大させる活動が高く評価され、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)賞を受賞しました。

公明党消費者問題対策本部による提言の手交を受けました(令和5年12月26日)

提言の手交を受ける自見大臣

令和5年12月26日、自見大臣は、公明党消費者問題対策本部から、「消費者取引の環境変化を踏まえた消費者法制の抜本的見直しと消費者政策の推進に向けた提言」の手交を受けるとともに、意見交換を行いました。自見大臣は、「昨今、高齢者も含めて多くの国民にデジタル化の波が大きく押し寄せており、御提言頂いたような、脆弱性というものを正面から捉えていくべきではないかという認識は私たちも持っているところである。御要望をしっかりと受け止めて、私たちの検討にも活かしてまいりたい。また、抜本的な消費者法制度のパラダイムシフトと同時に、消費者行政の現場力も高めていくことがとても重要だ。提言の中でご指摘いただいている見守りネットワークについても、どのようにして実効性を高め、消費者の保護に繋げるかという観点は重要であり、地域の福祉との連携も大きな課題となってくると考えている」と述べました。

自見大臣が徳島県内の視察を行いました。(令和5年12月25日)

新未来創造戦略本部内を視察する自見大臣

徳島県の消費者政策について説明を受ける自見大臣

後藤田知事と面会する自見大臣

「フードバンクとくしま」を視察する自見大臣

徳島県消費者情報センターで

消費生活相談員らと意見交換を行う自見大臣

小松島市見守りネットワーク構成員の方らと

意見交換を行う自見大臣

令和5年12月25日、自見大臣は徳島県を訪問し、県内の消費者関連施設等の視察を行いました。

消費者庁新未来創造戦略本部及び徳島県庁内のとくしま消費者行政プラットホームを視察後、後藤田徳島県知事と面会し、消費者行政における課題や、消費者庁と徳島県との緊密な連携について意見交換を行いました。

フードバンクとくしまの視察では、生活に困窮する方々への支援とともに、食品ロスの削減にも寄与する取組を10年間続けてこられたことについて、お話を伺いました。徳島県消費者情報センターでは、消費者行政に熱心に取り組まれている徳島県や徳島市の職員、消費生活相談員と意見交換を行いました。その後、小松島市役所を訪問し、行政のみならず事業者の方々も含め、様々な見守りネットワークの構成員がしっかりと高齢者の方々を見守るための体制を構築されておられるとのお話を伺い、同市の見守りネットワーク構成員らとの意見交換を行いました。

自由民主党消費者問題調査会による提言の手交を受けました(令和5年12月22日)

提言の手交を受ける自見大臣

令和5年12月22日、自見大臣は、自由民主党消費者問題調査会から、提言「消費者法制度のパラダイムシフトに向けて~新たな時代の消費者法制度の構想のための基本理念~」の手交を受けるとともに、意見交換を行いました。自見大臣は、「パラダイムシフトの議論は、11月7日に消費者委員会へ諮問をし、我々も行っているところである。私たち自身(行政)もパラダイムシフトしていかなければいけないタイミングに入っていると思っている。これからも緊密な意見交換をさせていただきながら、抜本的なパラダイムシフトにつながるような議論を進めていきたい。」と述べました。

自見大臣が「第8回食品ロス削減推進会議」に会長として出席しました(令和5年12月22日)

会議に出席する自見大臣

令和5年12月22日、自見大臣は「第8回食品ロス削減推進会議」に、会長として出席しました。会議では、「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ」が了承されました。

自見大臣は、「食品ロス量の2030年度までの削減目標を達成するには、消費者、食品関連事業者、フードバンク、こども食堂やフードパントリーの皆様など、幅広い方々に行動していただくことが欠かせないものと認識している。政府としては、施策パッケージに基づき、食品廃棄物の排出削減の促進を進めるとともに、食品の期限表示の在り方の検討や食品関連事業者に対する食品寄附を行う場合の税制上の取扱いの周知、食品寄附への社会的信頼向上のためのガイドラインの策定などにより未利用食品の提供をしっかりと促進してまいりたい。あわせて、『何が必要で、いつ、どれだけ、どこに届ければ良いのか』という需要サイドのニーズをしっかりと把握し、フードバンク団体等を介した食品提供の円滑な流れを構築していくことが非常に重要だと考えている。

今回のパッケージに盛り込まれた施策は、いずれも幅広い関係者の皆様の御意見を今後もしっかりとお伺いすることが非常に大事だと思っており、また、その過程で共に進めていくことが重ねて大切だと思っている。関係省庁一丸となって、地方公共団体や関係民間団体ともしっかりと連携し、来年度中に着実に実行し、来年度末には、令和2年3月に閣議決定された『食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針』の見直しに反映させていきたい。」と述べました。「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ」では、一連の施策実施後の食品寄附の実態把握、社会福祉や食品アクセスの確保の観点からの食品寄附促進の必要性、社会全体のコンセンサス等の醸成等を踏まえ、最終受給者の被害救済に配慮した法的措置を講ずることとしています。

消費者団体訴訟等支援法人に対する認定書の交付式を行いました(令和5年12月20日)

認定団体との記念写真

令和5年12月20日、消費者団体訴訟等支援法人に対する認定書の交付式を行いました。認定を受けたのは特定非営利活動法人消費者スマイル基金です。同法人は今後、消費者裁判手続特例法に基づき、消費者被害の回復を担う特定適格消費者団体等に対する支援を実施していくことになります。

自見大臣は、認定を受けた特定非営利活動法人消費者スマイル基金に対し「消費者団体訴訟制度のため、ひいては消費者おひとりおひとりのため、御精励いただきますようよろしくお願いいたします。」と激励のことばを述べました。

自見大臣が「第36回消費者教育推進会議」に出席しました(令和5年11月29日)

会議に出席する自見大臣

令和5年11月29日、自見大臣は、「第36回消費者教育推進会議」に出席しました。

自見大臣は、冒頭挨拶において、「昨年は、消費者教育の推進に関する基本的な方針を5年ぶりに見直し、本推進会議において、自ら及び相互に学び考え行動する消費者の育成等の基本的視点や、消費者教育コーディネーターの機能強化等の具体的施策をとりまとめていただきました。また、霊感商法等の悪質商法における検討会等における指摘を踏まえ、今求められる「消費者力」について、違和感に「気づく力」やきっぱりと「断る力」、「相談する力」などが求められると整理いただき、現在、教材開発を進めております。 第6期は、消費者を取り巻く様々な変化を踏まえ、「デジタル化に対応した消費者教育の推進」、「地域における体系的な消費者教育推進のための更なる体制整備」、「消費者市民社会の構築に向けた消費者教育」、「消費者力の育成・強化に向けた方策」などについてご議論いただき、時代の変化や要請に応じて迅速かつ実効性のある取組につなげていきたいと考えております。」と述べました。

自見大臣が令和5年秋の叙勲伝達式で勲章の伝達を行いました(令和5年11月13日)

勲章・勲記の伝達を行う自見大臣

令和5年11月13日、消費者庁の令和5年秋の叙勲伝達式が行われました。消費生活相談員を永年務められるなどにより消費者支援の分野で尽力され、多大な功績のあった石田幸枝氏が瑞宝双光章を受章されました。

自見大臣は、伝達式において受章者への勲章・勲記の伝達を行った後、祝辞の中で「この度の栄誉を心からお祝い申し上げますとともに、その御努力とこれまでの御労苦に対し、ここに深く敬意を表します。」と述べました。

受賞者との記念写真

自見大臣が「第7回食品ロス削減推進会議」に会長として出席しました(令和5年10月13日)

会議に出席する自見大臣

令和5年10月13日、自見大臣は「第7回食品ロス削減推進会議」に、会長として出席しました。

自見大臣は、「政府としては、持続可能な開発目標(SDGs)等を踏まえ、まだ食べられる食品が廃棄される「食品ロス量」を、2030年度までに2000年度比で半減させる目標を掲げている。目標達成には、なお100万トンを超える削減が必要な状況である。

このような情勢を踏まえ、本年6月に閣議決定された「骨太の方針」(経済財政運営と改革の基本方針2023)において、食品の寄附等を促進するための法的措置やフードバンク団体の体制強化、賞味期限の在り方の検討を含む食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージを年末までに策定することが盛り込まれた。

本日いただいた御意見を踏まえ、更に検討を深め、できれば年末までに再度本会議を開催の上、最終的に施策パッケージ等を決定していきたいと考えている。」と述べました。