寄稿文「不当寄附勧誘防止法について」

落合 英紀(※17)

1. はじめに

消費者庁15周年史を編纂する、具体的には「消費者庁は令和6年9月に設立から15周年を迎えます。そこでこの節目を記念し、この15年を歩みや功績を後世に残し、今後の消費者行政に生かしていくため、「消費者庁の15年の歩み(仮)」を編纂したい(※18)」という趣旨の御依頼を令和6年1月末にいただいた。このような取組に対して筆者のような若輩者が貢献できるかは極めて心許ないものの、この機会にこれまでの約15年間のうち、消費者庁の対応が最も世間的に注目されたテーマとなったと思われる不当寄附勧誘防止法の立案に携わった立場から、その制定、施行に至る道程を振り返ってみたい(※19)。

なお、本稿中に記載した役職等は立案時のものである。また、本稿中の意見にわたる箇所は全て筆者の私見であり、消費者庁を始めとする関係機関の正式な見解ではないことをあらかじめお断りさせていただく。

2. 検討会の立上げから取りまとめまで

令和4年7月8日に安倍晋三元内閣総理大臣が銃撃を受け、その後死亡された事件に関し、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された容疑者(※20)が世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」という。)に対する高額の献金による困窮等を事件の動機として供述している旨の報道がなされたことから、旧統一教会に関する問題、さらにいわゆる霊感商法による被害への対応に関する問題が同月末には社会的な関心を集めることとなった。

そういった中で内閣改造が行われ、8月10日に発足した第二次岸田改造内閣において河野太郎衆議院議員が内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)に就任された。河野大臣は就任後の最初の記者会見(8月12日)で消費者庁の中に霊感商法に関する検討会を速やかに立ち上げて対応を行う旨(※21)を発言され、自らのイニシアチブで検討会の早期開催を指示された。それを受け、お盆の時期にもかかわらず関係者に委員就任のお願いに上がり(※22)、8月29日に第1回の「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」を開催した。第1回の検討会は、座長の河上正二先生に御無理をお願いして、河上座長の南山大学における夏期集中講義の合間に開催したものである。その後もほぼ1週間に1回のペースで開催を行い、9月末頃には取りまとめを意識する段階に達した。その段階で河野大臣から報告書を河上座長ほかの委員に起草いただく方向で調整するようにという御指示があり、筆者が作成した素案を踏まえて委員に整理いただく方向で進めることとなった。旧統一教会への対応、法制度に関する事項といった内容的にも、かつ、社会的にも難しい論点については、特に菅野志桜里弁護士に御尽力いただき、報告書の取りまとめに至っている。なお、検討会の各回の議論及び報告書の詳細については、消費者庁ウェブサイト(※23)を参照されたい。

この報告書は10月17日の朝に公表され、その後直ちに法制化の作業を開始した。また、検討会の議論、さらには報告書の記載も契機となって、文化庁による旧統一教会に対する宗教法人法に基づく報告徴収が実施された。

3. 法案の閣議決定・国会提出から成立まで

その後、10月18日に消費者庁に法制検討室(※24)が立ち上げられ、筆者も副室長として法案の立案作業に参画することとなった。

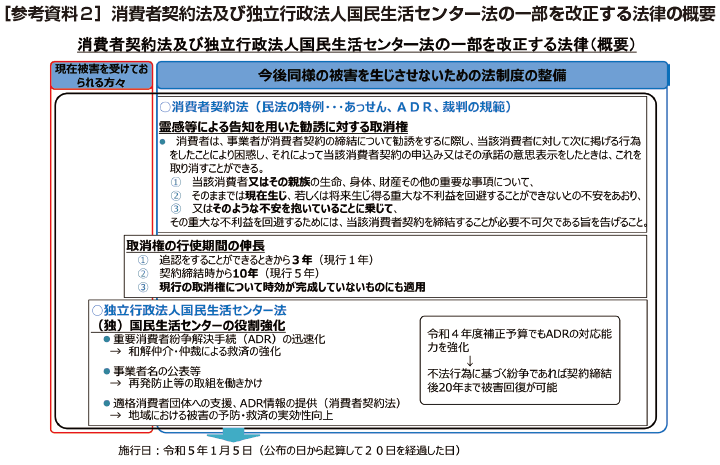

まずは、霊感等による知見を用いた告知に係る勧誘に対する取消権の範囲の拡張等を内容とする消費者契約法の改正、ADRの迅速化等を内容とする独立行政法人国民生活センター法の改正の立案作業を行った。この作業は10月中にほぼ終え、かつ、両法の改正法案の一本化も迅速に整理したものである。その後、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案は11月18日に閣議決定され、同日に第210回国会に提出された。

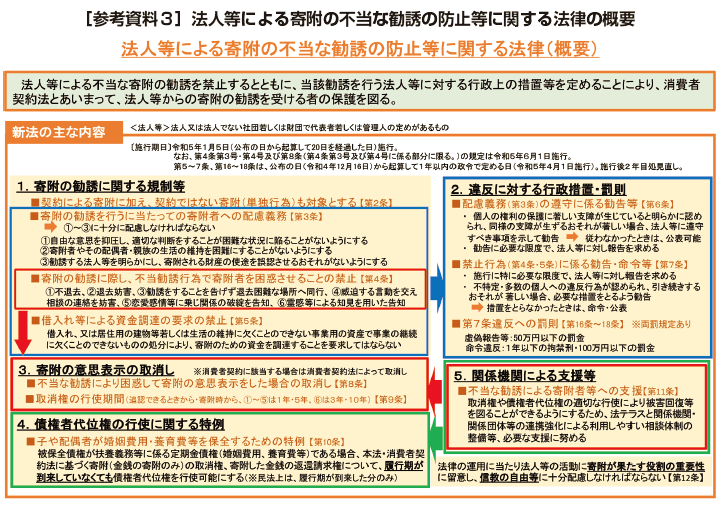

他方で、本丸とも言える寄附の勧誘に関する対策については、11月8日の夕刻に岸田文雄内閣総理大臣がいわゆるぶら下がり会見で今国会(※25)を視野に、できる限り早く法案を国会に提出すべく、最大限の努力を行う旨を発言(※26)された。筆者個人はこの関係の法案の立案は議員立法でなされるのではないかとも考えており(見通しの甘さはお恥ずかしい限りである)、消費者契約法等の改正作業が一段落したところに、これからの膨大な作業量を想像して頭がクラクラしたことを記憶している。現実は一段落するどころか、その後も11月中は土日祝日も含めて、一日数時間の睡眠を除いたほぼ全ての時間を立案作業に費やすこととなった。与野党間の協議が継続する中で、11月18日には与野党6党幹事長・書記局長会談が開催された。この会談では、陪席された新井ゆたか長官から被害救済・再発防止のための寄附適正化の仕組みの概要の説明も受け、各党が早期に法案を成立させること、そして実効性のある法案にする必要性があることで概ね一致した。

このように政治情勢も含めて激動の日々であったが、各省庁から出向されてきた室員の方々も前向きに取り組まれ、息抜きとしてその頃に開催されていたサッカーワールドカップの中継を真夜中に見るなど、厳しさの中にも楽しさがある日々であった。

そして12月1日に法案(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案)は閣議決定・国会提出され、12月6日から衆議院において消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案も含めて法案審議(※27)が本格的に開始した。内閣総理大臣が答弁する、いわゆる総理入りの質疑もあり、毎晩100問以上の答弁案を準備したが、関係者の御尽力もあり、答弁案の作業が間に合わない欠番は1つもなかったと記憶している。答弁案の確認も含めた関係者の対応が迅速であったこと、特に各省庁から出向されてきた課長補佐級の室員1人と、立案に携わった弁護士・検事の1人が1つのペアとなり、複数のペアが円滑に議員等に対する事前の質問内容の確認及び想定される問の整理を毎日複数回行ったことも大きかった(※28)。

衆議院における修正、可決を経て、参議院における質疑が終わり、参議院本会議で可決成立したのは12月10日の土曜日の夕刻であった。その日の午後7時のNHKのニュースの冒頭で大々的に報道され、女性キャスターが大画面に表示された内容を解説していたことが印象的であった(※29)。

なお、成立した法律の経緯及び内容については、本稿では紙幅の都合もあり概要資料の掲載のみとして詳細な解説を行わないが、消費者庁ウェブサイトに掲載されている逐条解説等の説明資料のほか、各種の刊行物を参照いただきたい(※30)。

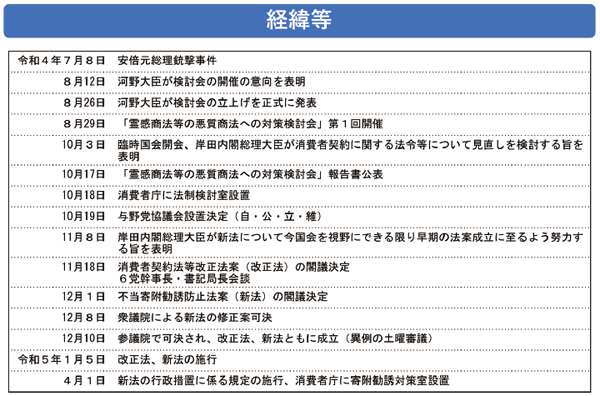

[参考資料1(※31)]経緯等

4. 法律の施行まで

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の改正、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)の施行は、公布の日(令和4年12月16日)から起算して20日を経過した日、すなわち令和5年1月5日である。

さらに、不当寄附勧誘防止法の行政措置に関する規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされていたところ、その重要性に鑑みて可能な限り迅速に施行するという観点から令和5年4月1日に施行されることとなった。また、同日の施行にあわせて、運用の指針及び体制も整備されている。

5. おわりに

筆者の雑感ばかりの内容となったが、改めて思い返すと不当寄附勧誘防止法の立案、成立、そして施行までには多くの方々の献身的な取組があり、また筆者自身も様々な局面で御高配を賜った。紙幅の都合もあり、個別には申し上げないが、改めて深謝申し上げる。

他方で、法制検討室で常駐的に勤務をしていた者は関係省庁からの出向者等であった。消費者庁の創設により消費者政策に関連する重要な法律の所管が消費者庁に一元化され、消費者政策を推進するための手法は整いつつあるものの、その基盤となる担い手の能力が劣化していては、結果的に消費者庁の創設の趣旨を損なうことになりかねない。消費者庁の創設、そして職員の採用も含めた組織の運営はあくまでも手段に過ぎず、より質の高い次元で消費者政策を推進し、消費者の利益を最大化することが重要である(※32)。消費者庁の創設の趣旨を再確認した上で、現在の職員が一丸となって取組を強化する必要があり、今回の消費者庁15周年史の刊行もそのための一助となることを願ってやまない。

- (※17)消費者庁取引対策課取引デジタルプラットフォーム消費者保護室長。元・消費者庁法制検討室副室長。

- (※18)趣旨を損なわないように御依頼をいただいたメールの文面をそのまま引用している。

- (※19)大上段な記載ではあるが、この機会に筆者にとって印象的であった事柄を中心に道程の一部を紹介するものである。

- (※20)当該容疑者については、令和5年1月に殺人罪等で起訴され、さらに同年3月に銃刀法違反等で追起訴されている。

- (※21)具体的には、令和4年8月12日の記者会見で「最近話題になっております「霊感商法」というのがございます。現実的には、この霊感商法、私も知らなかったんですけども、霊感商法というのは消費者契約法か何かの中で「デート商法」とか「就職商法」と横並びになっているんですけれども、どうも最近は霊感商法というよりは、寄附の方が主流になっているようですけれども、一応消費者庁の中に霊感商法に関する検討会を速やかに立ち上げて、霊感商法についての対応というものはきっちりやってまいりたいというふうに思っております。消費者庁に一番相談が最初に来るんだろうと思いますので、そうした動向を踏まえながら、霊感商法についてきっちり対応できるような検討会を立ち上げていきたい」と発言されている。

- (※22)筆者にとっては、真夏の暑い日の昼下がりに最初の委員就任のお願いに上がった際に、菅野志桜里弁護士から激励をいただいたことが印象的である。振り返ってみると、このときの前向きな御発言は、その後の検討会の取りまとめに繋がるものであった。

- (※23)霊感商法等の悪質商法への対策検討会

- (※24)植田広信室長の下、黒木理恵室長代理、齊藤恒久副室長を中心に最盛期で常駐者が10名程度の体制であった。

- (※25)令和4年秋に開会された第210回国会を指す。

- (※26)11月8日の与党党首会談後に官邸ホールで記者からの声かけに対し、「旧統一教会問題を受け、被害者の救済と、そして再発防止の観点から、消費者契約法、そして国民生活センター法、これらの改正案を今国会に提出すべく、政府として現在最後の詰めを行っているところです。この法案に加えて、悪質な献金等の被害者救済のための新規立法については、憲法の信教の自由や国民の権利・義務に関わるものであることから、関係省庁、総力を挙げて丁寧に検討を進めてまいりました。また、与野党協議会で新規立法に向け、精力的な協議を重ねていただいてきました。政府における検討の進展、更に与野党協議の内容も踏まえて、政府としては今国会を視野に、できる限り早く法案を国会に提出すべく、最大限の努力を行うことといたします。その際に、「消費者契約法の対象とならない寄附一般について、社会的に許容しがたい悪質な勧誘行為を禁止すること」、そして、「悪質な勧誘行為に基づく寄附について、取消しや損害賠償請求を可能とすること」、また、「子や配偶者に生じた被害の救済を可能とすること」等を主な内容として検討してまいります。」と発言されている。

- (※27)その前の週の予算委員会の段階で実質的には法案審議に近い内容の質疑も多く行われており、消費者制度課を中心に連日対応していた。

- (※28)黒田次長は(御本人はお認めにはならないものの)体調不良の中においても連日の質疑に答弁されていた。

- (※29)なお、その後は旧統一教会に対する解散命令請求の報道等を除けば、大きく取り扱われる機会が減っていることも事実である。

- (※30)例えば、消費者庁消費者政策課寄附勧誘対策室・消費者制度課「「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」及び「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」の解説」ジュリスト1585号(2023年6月)34頁を参照されたい。

- (※31)参考資料1は曽田竜市消費者制度課係長が作成されたものに筆者が若干の加筆修正を行った。

- (※32)逆の言い方をすると、手段を講じることによって結果的に消費者政策の推進の水準が下がっているようなことがあれば、意味がない、むしろ有害な事態を引き起こしていると言える。