寄稿文「消費者目線からの公共料金決定の枠組みを目指して~東日本大震災による電気料金の値上げの教訓から~」

長谷川 秀司(※12)

嵐の予兆

東京電力の料金値上げに関しては、東日本大震災による電力危機(原発停止の広がり(翌年5月には国内全ての原発が停止)、計画停電の実施等)に直面していた2011年の秋ごろから、メディアでは、福島第一・第二原子力発電所の事故などの影響で原発の停止が見込まれ(※13)、代わりに液化天然ガス(LNG)の火力発電を増やすことにより燃料費が増加し、収支が悪化(※14)したため翌春から15%程度の電気料金の値上げを検討している、などの報道がなされていた。

私が2012年1月に内閣府の政府広報室から消費生活情報課に着任して早々に、東京電力が4月の企業向け電気料金の値上げとともに、家庭向け料金も今年前半にも国に値上げを申請する、との新聞報道が流れた。しかしながら、まだ消費者庁が値上げの認可プロセスの当事者であることへの言及はなかった。実際、料金の認可官庁である資源エネルギー庁から、東電の値上げ申請のタイミングと申請後の検討プロセスについて事務的な説明があったのも暫く後であったため、着任後半月ほどは自身がturbulenceと言ってよい大変な状況に置かれていることをほとんど自覚せずに過ごしたといってよい。今回、こうした私自身の状況認識の甘さに対する反省を込めて経緯や当時の状況を述べていくが、現役職員の皆さんにとって今後の執務の一助となれば幸いである。

嵐への備え

2月に入ると急速に緊張感が高まってきた。エネ庁側の電力料金制度・運用の見直しに係る有識者会議での議論が進み、料金値上げに関する報道が頻繁になされるようになり、東電の値上げ申請が刻一刻と近づいているのを実感した。電気料金は公共料金として、その認可には経済産業省と消費者庁の共同付議による物価問題に関する関係閣僚会議を経る必要があり、消費者庁の役割は経産省の審査をチェック(点検審査)してその妥当性について検証することにあった。この時点ではまだ消費者庁は運良く(?)メディアからの取材の対象となっていなかったが、今後の料金認可プロセスを検討していくと、従来の知見、経験の延長上にない大きな課題が存在することが判明した。

まず、当時は消費者庁及び消費者委員会が出来て間もない段階で、それまでの有識者からなる物価安定政策会議(総理大臣の諮問機関)が廃止されていたため、消費者委員会との関係(付議の内容・タイミング等)を含め審議・協議プロセスについて新たな枠組みを構築する必要があった。

次に、事故を起こした東電への「国民感情」である。当時の日本経済はデフレの最中にあり、消費者物価が長期にわたって下落し、所得の伸び悩みが続く中、他の財・サービスと比較して公共料金には割高感があった。しかも為替レートは1ドル80円を割るという歴史的な円高基調にあった。その中での国民生活に大きな影響を与える電力料金の値上げであるので、消費者の不満、不信感は非常に強かった。無論、「国民感情」に乗っていわば恣意的に査定するなどということは決してあってはならない。こうした状況に対して、消費者庁の設立という、消費者の立場から諸課題を取り組んでいくという推進力(drivingforce)を得たことは、今後の公共料金の在り方を構築していく上でも画期的であった。私個人としても、消費者への徹底した情報提供に基づく理解、納得を得ることなくしては、この値上げ問題は乗り切ることは出来ない、と腹をくくれたと思う。

検討体制をつくる-研究会の立ち上げ

上記の公共料金を取り巻く大きな環境変化を背景に、消費者の観点から、公共料金全般の決定の在り方について課題を整理し、方向を提示するため、有識者からなる「公共料金に関する研究会」(図表1参照)を2月に立ち上げた。審議は急ピッチで行われ、4月には「中間取りまとめ」の報告書が作成、公表された。すなわち来るべき料金値上げの査定、検証に際して参照すべき新たな枠組み(a frame of reference)を作り上げる必要があったのだ。

消費者基本法は、消費者の権利として、自主的かつ合理的な選択の機会が確保されること、必要な情報の提供を受けること、意見が消費者政策へ反映されること等が尊重されるべき旨を規定している。また、公共料金の決定・認可について国は、「消費者に与える影響を十分考慮するよう努めるものとする」と規定している。本研究会では、これらを背景に、公共料金の水準や内容、提供されるサービスについて消費者の理解がより得られること、その際世代間や地域間の公平性の観点が適切に反映される必要があること、そして提供されるサービスが短期的にも中長期的にも上記の消費者の権利に即し消費者の利益により適ったものになることを目指して議論を行った。

具体的な内容として、料金改定の手続と継続的な検証、公共料金の水準・内容(経営効率化・コスト削減として事業者による全支出項目にわたる効率化、その取組への説明責任、効率化を促す規制の在り方)、消費者への分かりやすい情報の公開、制度改革と技術開発、さらなる制度改善、各項目に関して具体的な視点、方向性が示された。

特にメディアでも取り上げられ、国民の関心が喚起されたのが総括原価方式の課題である。すなわち、公共料金の基本的な考え方である受益者負担の原則及び独立採算制の原則に沿った料金設定方式が総括原価方式であるが、コスト削減のインセンティブが働きにくい性格を有する。総括原価方式の本来の目的は、「事業に要する費用全ての回収を認めるのではなく、あるべき適正な費用のみの回収を認めること」である。原価として認めることが適切であるか、あるいはコスト削減等の経営効率化に寄与しているか、ということが重要である。今回、さらに原価にはフォワード・ルッキング・コスト、すなわち過去の費用の実績だけを考慮するのではなく、将来の経営効率化、技術革新、需要の見込みなどを考慮に入れ、将来の適正な費用を推計する観点が適切に織り込まれているか、について明確に提示していった。まさに「新しい酒を古い革袋に入れる」形で理論武装を図ることとなった。同時に本報告書の公表、またそれに至るまでの審議自体が公共料金に関する国民への一種の啓発活動になり、国民的議論の共通基盤が出来上がったと言ってよいだろう。

大嵐の中を進む-チェックポイントの作成と査定

その後、東京電力からの電気料金値上げ認可申請の提出(5月11日)があり、エネ庁の電気料金審査専門委員会において、認可申請が電気事業法等の関係法令及び審査要領に照らしてその妥当性について専門的な観点から検討が進められた。

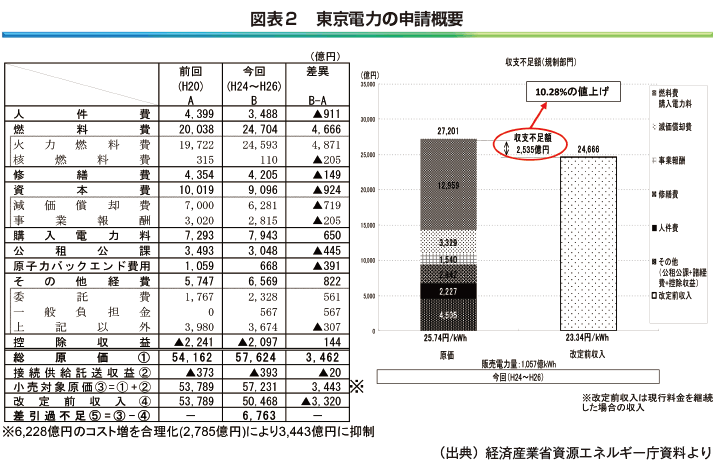

東電の申請は具体的には以下の内容になった(図表2参照)。平成24~26年度の年平均総原価は、総合特別事業計画における合理化(2,785億円)により、人件費、資本費などを削減するものの、原子力発電所の稼働率低下等に伴う燃料費、購入電力料や緊急設置電源に係る費用などの増分(6,228億円)を吸収しきれず、前回改定(平成20年度)と比較して、3,443億円の増加。これを規制部門で見た場合、10.28%の値上げ申請となっている。値上げの実施期日は7月1日とされた。申請の受理から認可まで従来並で約2か月(標準処理期間は4か月)であるため、違和感はないが、従来にない膨大な検証作業、その先の協議、消費者からの意見聴取を考えると言い知れぬ不安と焦りを感じた。

認可申請の内容が明らかになり、またエネ庁での検討が進むに合わせて、「中間とりまとめ」の提言や消費者団体等の関心が特に高い点等を踏まえて、「東京電力料金値上げに関わる主要なチェックポイント」を作成し(5月29日)、消費者庁として認可申請の内容を検証する際の基本的なポイントをとりまとめ、提示した。具体的には、コスト削減等徹底した合理化努力(原価に算入する人件費、調達、事業報酬、燃料費)、規制部門と自由化部門の関係(自由化部門の情報開示、両部門の損益構造・料金設定、部門間での利益率の乖離)、新料金体系への移行に向けた情報提供等(新料金体系に関する選択可能性と適合性、事前周知の徹底)、適切な審査(丁寧かつ慎重な審査、消費者への情報提供、消費者参加の機会の確保)、その他(資産売却等不断の経営合理化、将来の電力システムの展望、電気料金の見通し)、と広範囲に及んだ。

さらにチェックポイントをより詳細かつ具体的なものとするための検討を行うため、研究会の委員の方々に加え、消費者団体の方々にもメンバーに入って頂いた「検討チーム」(※15)を発足させ、6月中下旬に集中的に作業を行い、41項目にわたる「チェックポイント(詳細版)」が作成された(6月27日)。これは消費者庁が認可申請の検証に際して活用するとともに、東京電力において、その責任を十分に認識し、消費者に配慮した真摯な対応に努めることを求めるものであった。

7月5日、審査専門委員会としての査定方針案がとりまとめられ、同日、経産省からは査定方針案に基づく処分について協議案が示された。これに対して我々は、金額や伸び率ありきではなく、チェックポイント(詳細版)を基礎的な材料として、予断を持たず適切に検証するというスタンスで臨んだ。例えば、人件費については、ボーナス相当額の支給や福利厚生費をはじめ原価の範囲・水準に関して国民の関心は高かったが(※16)、我々は合理的根拠に基づくコスト削減努力の結果であるか否か、慎重に検証していった。

「検討チーム」では、当査定方針案の各項目について、「概ね適切」「更なる改善を検討」「見直しが必要」の3分類に評価された(7月11日)。「検討チーム」による集中的な検討は、朝の7時頃から行われることが多く、東京の郊外や埼玉県、千葉県からいらっしゃる方は始発かそれに近い電車に乗って来庁頂き、本当にご無理をお願いした。この間職員はほぼ徹夜状態で作業を行い、メディアでも料金査定の行く末について連日報道されていた。深夜2、3時になって執務室から廊下に出ると、各社の記者が待ち受けており、「今夜はもう進展がなさそうですので、帰宅して大丈夫ですか」と問われる始末であった。また協議も難航し、予想以上に日数を要したこともあり、メディアでは「単に消費者庁の存在感を示したいだけではないか」と揶揄されるものもあれば、一方で「消費者庁の姿勢は消極的ではないか」との論調もあった。

7月12日、電気の安定供給や、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施の確保に支障を来さないことを前提に、消費者の目線や他の公的資金投入企業の事例を踏まえ、徹底的な経営合理化を図るものとするとの認識で消費者担当大臣と経済産業大臣が一致した。さらに両省庁の協議を踏まえ、7月19日、本認可申請に係る対応方針について消費者担当大臣と経済産業大臣の間で合意し、7月20日に物価問題に関する関係閣僚会議が開催され、値上げ幅は8.47%程度(査定額は830億円程度)、実施時期は、消費者への十分な周知を図るため、9月1日とすることで了承された。

謝意

今回の東京電力の事案を通じて検証スキームが構築されるとともに、料金原価として算入される項目、水準の基準が明確になった。これを踏まえ、その後の関西電力、九州電力、東北電力、四国電力、北海道電力の申請への対応が続くことになる。

5か月に及ぶ国民、世論を巻き込んだ嵐のような事案を乗り切れたのは、松原仁消費者担当大臣が文字通り陣頭指揮をとられ、この問題の重みや消費者の意識を念頭におき、関係閣僚会議への付議のタイミングも予断を持たずに、まずは我々、そして消費者が納得し得る「明解かつ合理的な説明」がなされているか検証作業をしっかり行うことを何よりも優先せよ、とご指示下さったことにあった。またご多忙の中、この重大な案件に使命感を持って精力的に研究会や検討会に参画下さった有識者の方々(既に鬼籍に入られた方もおられる)、そして国会、世論の大きな注目を浴び、重圧がのしかかる中でほとんど休みなく連日徹夜状態で作業を行い、艱難辛苦を共にした同僚、協議の相手方であるエネ庁の職員に今更ながら心より感謝申し上げたい。

(以上)

- (※12)金沢学院大学経済学部 経済学科教授。元・消費者庁消費生活情報課長。

- (※13)東電は従来、発電電力量の3割ほどを原発に頼ってきた。

- (※14)東電の2011年度の経常損益は▲4,083億円の赤字。

- (※15)新たにご参加頂いたのは、阿南久(全国消費者団体連絡会事務局長)、柿沼トミ子(全国地域婦人団体連絡協議会会長)、拝師徳彦(全国消費者ウォッチねっと事務局長)の各氏である。

- (※16)エネ庁が公聴会の開催とともに、意見募集のために設定した「国民の声」には、1人件費、2法的整理・経営合理化・経営責任の明確化、3小売自由化・発送電分離など電気事業制度、に関する意見を中心に多数の意見(2336件)が寄せられたが、過半(1201件)が人件費にかかるものであった。