寄稿文「新未来創造戦略本部の開設の経緯」

日下部 英紀(※6)

1 はじめに

小生は、現在の新未来創造戦略本部(以下「本部」という)の前身となる消費者行政新未来創造オフィス(以下「オフィス」という)の開設時に参事官として、恒常的拠点となった本部の開設時には審議官として、現地を率いる立場で二度赴任したほか、徳島県からの誘致当初から本件に関わってきました。この機会に、開設の経緯について、簡単に紹介したいと思います。なお、誌面の都合上、基本的に正確に文書から引用するのではなく、概略を記載していますが、正確な表現は、原典をあたってください。

<はじまり>

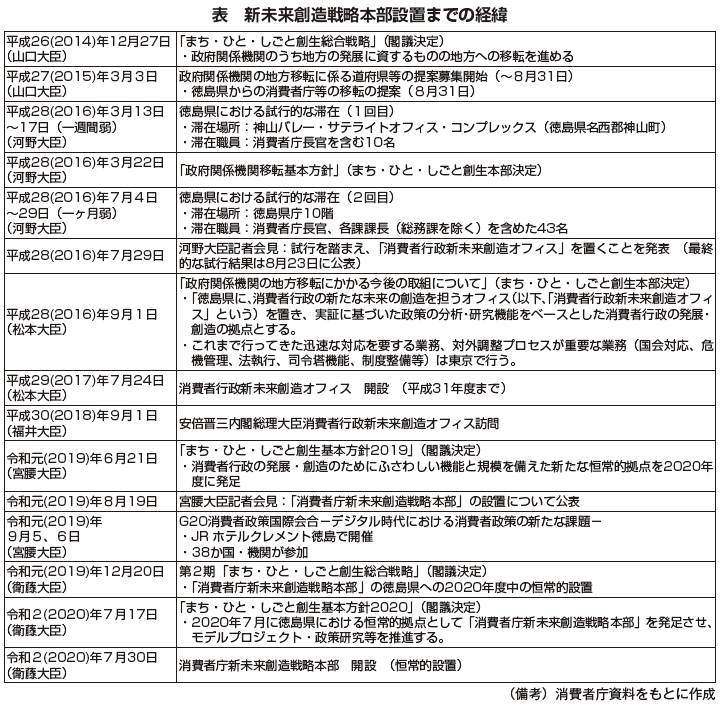

平成26年12月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」で、政府関係機関のうち地方の発展に資するものの地方への移転を進めるとされたことを受けて、誘致の提案募集(平成27年8月末締切)がなされました。そこで、徳島県から、消費者庁と(独)国民生活センター(以下「国セン」という)の誘致の提案があり、それまで地方創生の一連の動きは消費者庁と全く縁のない話と思っていたので、たいそう驚きました。

当時の山口俊一大臣は徳島出身でしたが、県から事前の相談はなかったと述べられていた記憶があります。対応方針を検討しているうちに、その年の10月末に内閣改造があり、河野太郎大臣が就任されました。

<徳島県が誘致した理由>

徳島県がまち・ひと・しごと創生本部(以下「まひし」という)に提出した資料には誘致理由がいろいろ記されていますが、飯泉嘉門知事がさまざまな場所で述べていたことは、飯泉知事が県部長時代に鳴門わかめ偽装事件が生じ、問題を公表、偽装防止のために認証制度を作るなど、県として消費者問題を重視していたことです。また、県内隅々まで光ブロードバンド環境が整備されているので東京でなくても支障なく業務は可能でサテライトオフィスの実績も多い、消費者行政は国民の身近であるべきで地方にいる方がふさわしい、提供できるスペースも用意できるなどです。

2 2回の試行的滞在(神山町と県庁10階)

<河野大臣の反応と試行>

平成27年10月に河野大臣が就任され、早々に移転問題を相談したところ、大変興味深い提案であり、しっかりと前向きに検討するよう言われたことを思い出します。河野大臣の12月の徳島県視察の際に、大臣より、まずはやってみなければわからないだろう、国会対応のことなども考慮した上でここは事務方トップの長官が自ら現地に行って試行してもらうことにしようと述べられている、と同行した井内正敏審議官から報告があり驚きましたが、即座に板東久美子長官の滞在日程を調整して、試行することを決めました。

<試行的滞在>

はじめは、平成28年3月13日から17日までの一週間弱、神山町のサテライトオフィス用施設で、試行的な滞在を行いました。約10人が滞在し、ガラス張りの部屋で、マスコミから始終見られていたとのことです。また板東長官が夜に神山町にタクシーで着いた際は、大勢のマスコミに囲まれて驚いたとのことです。この試行が全国的にマスコミに大きく取り上げられたことから、のちのちまで神山町に移転したのかと言われ続けることになります。

2回目の試行は、平成28年7月に県庁10階、現在の本部が入っている場所で、今回は長官や各課長を含む計43名が一か月弱行いました。全員が一か月いたわけではありませんが、試行ということで、地方で難しいと思われた業務も含めて全課が対象とされました。テレビ会議を東京と結んで実施したり、県内自治体や教育機関、地元企業を訪問、意見交換したりしました。

<試行結果と今後の方向性>

約一か月の試行の終盤、内閣改造が近いとされていたことから、移転問題につき方向性を得るため、板東長官はそれまでも度々河野大臣と電話でやりとりしていましたが、試行先から戻り大臣に試行状況を報告するとともに今後の方向性について相談し、ついに方向性を固めることができ、7月29日の大臣会見で発表されました(最終的な試行結果は8月23日に公表)。日頃穏やかな板東長官でしたが、なんとしても決着をつけるという凄みが事務方にも伝わってきました。

試行の結果として、消費者教育、倫理的消費などに関する学校・大学での取組など、徳島で熱心な取組がみられたほか、消費者庁の取組に協力する強い意欲が確認されました。また、徳島県との連携により実証フィールドが確保できるということで、実証に基づいた政策の分析・研究機能の強化につなげられる可能性が示唆されました。更には落ち着いた業務環境など、調査研究や徳島県の現場に密着して行うタイプの業務は、現地との連携により、実効性のある施策の立案につながることが期待されました。そこで、消費者行政新未来創造オフィス(仮称)を徳島に置き、3年後を目途に見直すこととなり、これらの考え方や方針は基本的に9月1日のまひし決定に踏襲されました。

なお、オフィスの名称は、神山町などにある徳島県のサテライトオフィス「とくしま新未来創造オフィス」を視察したときに見た看板をヒントに、川口康裕次長が発案したと聞いています。なお、名称に消費者庁ではなく、消費者行政とあるのは、消費者庁だけではなく、国センの事務所もオフィスに含まれるためです。

<方針の正式決定>

政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について(平成28年9月1日まひし決定)で、徳島での試行の結果、1「消費者行政新未来創造オフィス(仮称)」を平成29年度に開設し、実証に基づいた政策の分析・研究機能をベースとした消費者行政の発展・創造の拠点とする、2同オフィスは、徳島県及び周辺地域の行政、企業、学術機関等からの人材も含めた多様な人員構成とする、3消費者庁幹部が定期的に滞在する、4オフィスの取組は、徳島における同オフィスの恒常的な設置、規模の拡大に向けた試行としても位置づけ、3年後を目途に検証・見直しを行って、結論を得る、5消費者委員会はこれら取組を検証し、検証・見直しに当たって消費者行政の進化等の観点から意見を述べる、とされました。

また、全面移転につながるか、積極派消極派ともに強い関心が持たれていた、これまで行ってきた迅速な対応を要する業務、対外調整プロセスが重要な業務(国会対応、危機管理、法執行、司令塔機能、制度整備等)は東京で行うと明記されました。

3 消費者行政新未来創造オフィスの開設

<開設準備、オフィス職員の確保と事前研修>

開設に向けた準備として、次長ヘッドのオフィス準備室を作り、徳島県の副知事ヘッドの準備室と1ヶ月に一度くらいテレビ会議を行いました。年末に予算案が決定された際の松本純大臣会見で、オフィスの7月開設を目指すことを明らかにしました。平成29年4月には、大臣室を間借りしてオフィス開設に向けた準備室とし、オフィスのレイアウト構築や人集めなど準備が本格化しました。また、モデルプロジェクトや調査・研究の準備もこの時期に行いました。

オフィス職員は、徳島県の協力も得て、徳島県内市町村、県外自治体、地元企業等に人だしをお願いした結果、多くの自治体や企業から人を出していただきました。人事担当は県庁職員とともに各地にお願いに回りました。現在も、必ずしも同じ自治体や企業とは限らないですが、人を出していただいており、貴重な戦力となっています。徳島県庁職員は保秘の関係もあり直接は受け入れませんでしたが、徳島県は、四国各県等と人事交流を行っており、自県の受け入れ先を消費者庁にすることで、人出しの負担を担いました。

オフィス開設は7月の一方、地方自治体人事は4月1日のため、自治体出身職員にはその間、東京に来て、関係課で働いてもらいました。約3か月東京の関係課員と人間関係が構築できたことは、オフィスの業務がスムーズに立ち上がるために大変よかったです。

<オフィスの開設>

平成29年7月24日、いよいよオフィスが開設します。多くのマスコミのなか、松本大臣が揮毫された看板がかけられました。常駐トップは参事官(小生)、約40人強の体制で始まりました。開設式及び前日夜の懇親会には松本大臣も駆けつけるはずでしたが、松本大臣は防災担当大臣も兼ねていたことから、直前の秋田豪雨の関係で東京を離れることができず、急遽、長坂康正大臣政務官が対応されることになり、自ら切符等手配して駆け付け、懇親会直前に到着されました。長坂政務官は事前にそうなる可能性も考えて、当日を家族サービスデーとして空けていたとのことです。懇親会では初めて会う職員もおり、見覚えのない方にどなたですかと聞いて、同僚だと気づいた記憶があります。

4 試行とオフィスの主な取組

様々な取組を行いましたが、3つの事業と総理訪問について紹介します。

<消費者教育>

成年年齢引き下げに対応した対策として、消費者庁としては、消費者教育教材「社会への扉」を作成し、全国展開を進めていたなか、平成29年度より3年間、県内全高校(55校)で「社会への扉」を活用した授業を実施し、授業を受けた生徒全員を対象とする大規模な調査を行いました。また、29年度に授業を受けた1年生を対象に、2年次、3年次にも同じ質問をする追跡調査を行いました。

全高校で授業を実施するのみならず、成果を測定、しかも追跡調査まで行えたのは、徳島県の強力な協力があったからです。徳島県が日本を代表するのかという嫌味を聞くこともありましたが、代わりにここまで協力してくれるところはない上、全数調査なので価値は非常に大きいといえます。また当時からご指導いただいた鳴門教育大学の坂本有芳先生は、後に消費者教育推進会議委員になっていただきました。

<G20消費者政策国際会合>

令和元年9月5、6日に、局長級のG20消費者政策国際会合を徳島市内のホテルで開催しました。徳島に諸外国から来るのかという慎重意見もあったようですが、会議は38か国地域から出席を得て、成功裡に終わりました。宮腰光寛大臣が開会挨拶をされ、伊藤明子長官らがモデレータを務めました。県の協力で、夜の懇親会では阿波踊りや人形浄瑠璃が披露され、エクスカーションとして藍染体験を城西高校で行うなど、徳島らしさを示すこともできました。消費者庁を挙げての準備でしたが、地方でも大きな国際会議を開催できることがこれで確認できました。

<若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会>

本検討会は、若者がなぜ被害にあうのかを心理面で分析するという内容面のみならず、オフィス主導でしかも東京でない地で有識者会議を開催できるか、新しい有識者を発掘できるか、東京の政策に知的貢献ができるかという面で試行に資するものでした。

内容的にはリスキーな心理傾向を図るチェックシートを作るなど興味深い成果がでましたが、新たな有識者との縁も生まれました。例えば西田公昭立正大学心理学部教授は、消費者問題に詳しい社会心理学者の第一人者で、徳島出身でもあり、快く座長を引き受けていただきました。その後、東京の有識者会議の委員にもなっていただきました。この検討会は、徳島での消費者庁の活動の可能性を示したものと考えています。

<安倍晋三総理来訪>

平成30年9月1日(土)、安倍総理が総裁選に合わせて徳島に来県し、オフィスを訪問しました。総理の消費者庁訪問は、平成21年の消費者庁設置以来初です。福井照大臣、井内次長らとお迎えし、オフィスの経緯や活動を福井大臣から説明した後、小生司会のもと職員との座談会を行いました。西村康稔官房副長官も合流しました。総理の時間は限られているので、座談会の時間が伸びないよう、参加職員には、事前に発言原稿を作成してもらい、何度も練習してもらった上、福井大臣の元でも直前に予行演習を行いました。その結果、上手く発言もでき、総理にも聞いていただくことができました。

5 オフィスの成果検証と、消費者庁新未来創造戦略本部の開設

<恒常的拠点の設置>

オフィス設置の決定から3年を迎える令和元年夏までに検証して、オフィスをどうするか決める必要がありました。まひし決定に基づき、消費者委員会は検証のために専門調査会を立ち上げ、令和元年5月に報告書を取りまとめました。消費者庁の取組については、今後、国及び全国の地方公共団体における消費者行政に展開・活用できる可能性を有する成果を上げているという意味で、消費者行政の進化に寄与するとされました。

消費者委員会の検証等をうけ、まち・ひと・しごと創生基本方針2019(令和元年6月21日)では、消費者庁について、徳島県を実証フィールドとした新たな分析・研究プロジェクト等を実施する取組を進め、成果をあげてきたこと、この成果を踏まえた同オフィスの機能の充実と規模の拡大を見据え、新たな恒常的拠点を2020年度に発足させるとされました。

令和元年8月19日、宮腰大臣は徳島に出張し、知事面会後にオフィスで行われた会見で、恒常的な拠点の名称は新未来創造戦略本部とし(直筆の字で紹介)、オフィスで行ってきたモデルプロジェクトを引き続き実施するほか、消費者政策に関する調査研究、新たに必要性が高まっている国際交流・国際共同研究といった国際業務を行う、そのほか、首都圏における大規模災害発生時のバックアップ機能を持たせるとともに、消費者庁の働き方改革の拠点としても引き続き位置付けることと発表しました。徳島で発表することは、徳島への誠意ということで、宮腰大臣のこだわりでした。

また、名称については、宮腰大臣メッセージにあるとおり、「新未来創造」という言葉には、消費者を取り巻く環境の変化に的確に対応した、先進的な政策を生み出していくという意味を、「戦略」という言葉には、徳島県という「現場」での実証を通じて、消費者政策を体系的かつ中長期的な視野をもって提案していくための拠点としていきたいという思いと期待を込めています。なお、国センの事務所がなくなるため、頭に消費者行政とつける必要はなくなりました。

恒常的拠点という方針を踏まえ、機構定員要求の結果、常駐トップ(本部次長)は審議官を置くことが認められました。山口元大臣に伊藤長官と説明に伺った際に、トップは審議官に、規模もオフィスよりは拡大できないかと言われ、その時は審議官に本当に格上げできるのかと思いましたが、査定当局も重要性を理解したということでしょう。定員も徳島は増えた一方、東京も減りませんでした。

研究部門については、バーチャルとはいえ、消費者庁初めての研究部門であるので、せっかくなら格調高くしようと、国際消費者政策研究センターとしました。センター長(非常勤)には、行動経済学の第一人者で、オフィス設立当初から研究プロジェクトを主導いただいた、依田高典京都大学大学院経済学研究科教授に就任いただきました。基本はオンラインで指導を仰いでいます。

<全面移転の議論>

全面移転問題については、平成28年7月29日の河野大臣の会見で、徳島にオフィスを置き、3年後を目途に見直すことが発表された際、行政処分や国会対応など現在は難しいところは試行しなかったが、テストをするためのテストは、これ以上やる必要はないとしつつも、消費者庁の移転を断念したわけではない趣旨の応答があり、すなわち、全面移転の可能性が残ったと整理されました。

そこで、宮腰大臣は、令和元年8月19日の会見において、既に平成28年の閣議決定で国会対応等の機能は東京で行うことと整理され、今回はその決定に基づいて検討を進めたと述べ、現地マスコミが関心を持っていた、国会対応を含む全面移転問題については既に決着済とし、取り合いませんでした。宮腰大臣は、全面移転問題について、地元に期待を少しでももたれている状況は望ましくないと日頃から考えられており、この会見で明確に述べたことで、平成27年から始まった全面移転の議論は沈静化しました。

試行的滞在、オフィス設置から恒常的拠点の設置に至るまで、重要な方針を決め発表する前には、当然のことながら、徳島県とは、大臣をはじめ幹部が徳島県知事と会談するなどよくすり合わせをしており、徳島県も基本的に納得の上で発表しています。ただ、飯泉知事は、その後も全面移転という旗を完全にはおろしてはいなかった記憶があります。

<新未来創造戦略本部の開設>

令和2年7月30日、本部の開設式が行われ、衛藤晟一大臣が出席されました。ご自身が書かれた看板をかけ、職員への訓示を行っていただきました。コロナ下ということで、衛藤大臣、伊藤長官、小生ともに藍染のマスクをして写真に納まりました。本部は、自治体や企業出身者、客員の研究者や臨時補助職員も含め60名強で始まりました。オフィス終盤よりも10名くらい増えたことになります。

6 おわりに

移転問題は、歴代大臣のみならず、板東長官、岡村和美長官、伊藤長官、川口次長、井内次長、高田潔次長といった歴代の幹部にとって、在任中の最大の懸案の一つでした。なかでも、伊藤長官は本件決着に向けて大変奔走されました。また、人事、予算、企画、会計担当といった総務課関係者、各課にも大きな負担となりました。消費者庁の歴史上最も大きな事案の一つだったといっても過言ではありません。

消費者団体等も移転問題には高い関心や懸念を持っており、徳島への移転話が出てから、日弁連を始め多くの消費者関係団体が反対の提言を出しました。ひとえに、移転によって、消費者庁設置以来せっかく強化されてきた消費者行政が後退するのではないか、という点を恐れたためでしょう。結果的には、徳島で数々の成果も出て、東京の消費者庁も引き続き拡充され、庁全体では消費者行政が強化される姿となって、かえってよかったと思われているのではないかと信じています。

徳島県については、全面移転の誘致提案があったときは、驚くと同時に、消費者行政を後退させてはいけないと強く思いましたが、県側と議論を重ねるうちに、どういう決着であれ、事務所を作るならば県を挙げて協力する姿勢を強く感じました。そこまで協力していただける地方は徳島しかない以上、消費者庁としても、そのようなありがたい機会は、消費者行政の前進のために積極的に活用するしかないと感じた次第です。県庁職員も、消費者庁側同様に大きな苦労もあったと思いますが、感謝にたえません。

※本稿執筆にあたっては、当時の多くの関係者からコメントをいただきました。ここに感謝申し上げます。

- (※6)外務省国際協力審議官。消費者庁参事官・総務課長・審議官(新未来創造戦略本部次長)を歴任。