寄稿文「消費者安全調査委員会~誕生の背景から現状そして将来像へ~」

河村 真紀子(※5)

1. 消費者事故のための調査機関の必要性

消費者行政の一元化

消費者事故の調査機関(消費者事故調)設置の機運は、消費者行政一元化の流れの中で生まれた。

2008年、福田康夫首相(当時)は「消費者行政を一元化する強い権限を持つ新組織」を設立する考えを表明した。それまで産業振興の間接的、派生的テーマとして縦割り的に行われてきた消費者行政を、消費者の目線に立った消費者行政へと改め、どの府省庁も権限を有しないいわゆる「すき間事案」にも対応し、消費者行政を統一的、一元的に推進する新しい組織創設に向けて一気に舵が切られたのである。長年それを提唱してきた消費者団体、弁護士会などが連携して創設運動を盛り上げ、政府においても官邸に会議体が設置され熱心な議論が繰り広げられた。

このような動きの背景には、1990年代から2000年代にかけて相次いだ偽装表示や悪質商法の横行による財産的被害の問題と共に、深刻な消費者事故の発生があった。

「消費者事故調(消費者安全調査委員会)」の設置を

2006年に発覚した一連のパロマ工業社(当時)製ガス瞬間湯沸し器による一酸化炭素中毒事故では、同様の要因による死亡事故が約20年にわたり繰り返され多くの犠牲者を出していた。所管官庁内での複雑な縦割り構造を背景に、実態の把握も対応策も施されないまま事故が漫然と放置され続けたこのケースは、省庁間及び省庁内部での縦割りの弊害を無くし、事故への一元的な対応が必要であることを示す事例であった。

2007年に大きく報道されたこんにゃく入りゼリーによる窒息事故では、食品衛生法上問題がないとする厚生労働省、原材料表示に問題はないとする農林水産省の、「すき間」に落ちる形で事故への対応が十分になされなかった。既存の法制度の枠を超えて多角的にリスクアセスメントを実施し、再発防止を図る機関が無かったのである。

また、所管官庁はあるのに事故調査体制が不備なケースとして挙げられるのは、2006年に起きたシンドラーエレベータ社製エレベーターによる事故である。エレベーターの規制・監督官庁は国土交通省だが、当時エレベーター事故の調査体制は存在しなかった。この事故で当時16歳の高校生だった長男を亡くした市川正子さんは、「事故の調査機関が存在しない分野があってはならない」と訴え続けていた。

2009年、市川さんや消費者団体の幹部などが消費者行政専門官庁の創設を審議していた参議院の消費者問題に関する特別委員会に参考人として出席し、消費者事故を調査する独立した調査機関の必要性を訴えた。参議院は同年5月28日、消費者庁の設置法案を可決すると共に、「消費者事故等についての独立した調査機関の在り方について法制化を含めた検討を行う」ことを求める附帯決議を採択した。

2. 事故調査機関の在り方に関する検討会の議論

消費者側がまとめた「消費者事故調」の原型

消費者庁に設置された検討会の議論の内容に入る前に、「消費者事故調」創設のための基本的理念を構築する上で、市民の活動が果たした役割に触れておきたい。

検討会の開始に先立つ2010年4月、「全国消費者行政ウォッチねっと」と主婦連合会が企画し、事故調査に関する連続勉強会が開催された。

勉強会は5回開催され、各回の発表者の中には、後に消費者庁の検討会の委員に就任する前述の市川さん、日航ジャンボ機墜落事故の被害者遺族の美谷島邦子さん、信楽線や福知山線など鉄道事故の遺族側代理人を務める佐藤健宗弁護士がいた。また、後に検討会で意見陳述をすることになる元日本航空機長で、乱高下事故に遭遇した経験から、警察の捜査と切り離した安全のための事故調査の必要性を説く高本孝一さん、埼玉県ふじみ野市職員労働組合の執行委員(当時)で、同市営の流れるプールで起きた死亡事故の原因究明と再発防止に取り組む鶴田昌弘さんも含まれていた。

勉強会には消費者庁の内田俊一初代長官や担当審議官も一参加者として参加し、マスコミの記者も加わり、活発な意見交換が行われた。

以上のような勉強会参加者の顔ぶれからみても、消費者庁の検討会発足のための人選や論点抽出に、消費者側が開催したこの勉強会は大いに影響を与えたことがうかがえた。連続勉強会は最後に、事故調査機関の独立性・網羅性の確保、責任追及・刑事捜査と事故調査の峻別、事故の直接的原因のみならずその背景にある制度的・組織的要因や天候・環境に至るまでの複合的な要因を調査対象とすること、事故被害者と遺族の尊厳を守ることの重要性などを含む提言をまとめた。

「在り方検討会」スタート

2010年8月、消費者庁に「事故調査の在り方に関する検討会」が設置され、議論が開始された。委員の中に市川さん、美谷島さんという2名の事故の被害者遺族が入っていることからも、消費者庁が、安全を求める被害者遺族の声に耳を傾けようとする姿勢が感じられた。他には消費者団体、弁護士、工学、医療、行政、刑事訴訟法、心理学などの学者がメンバーだった。私も消費者団体の委員として参加した。

委員として最初の発表者になったのは明治大学の向殿政男氏(当時)である。向殿氏は、自身が委員長を務めてきた日本学術会議の安全工学専門委員会が05年にまとめた提言について説明した。そのポイントは、1事故調査の目的は事故原因の解明と同種事故の再発防止と安全性向上であって、責任を追及する犯罪捜査とは異なり、事故の背景を含めた事実を明らかにすること、2事故調査機関は特定の産業を推進する機関や他の行政機関から影響を受けにくい、独立性をもった機関とし、発足当初は既存の調査機関の所掌範囲から抜けている重大事故を担当するが、将来的には既存の組織との統合を視野に入れる、3事故調査機関にはあらゆる情報を収集する権限を付与し、事故当事者と関係者に協力義務を課して違反に対する法的処置を明確にするが、証言を得やすくするため過失については免責制度導入を検討する価値がある、4事故調査機関は警察と協議して優先権を決定し、事故調査機関の活動を優先することになったときは、警察等他組織は収集済みの資料・証拠品を引き渡す、などの点に置かれていた。このほか、事故調査報告書の使用範囲や情報公開の在り方、被害者への配慮にも言及されており、検討会で審議されるべき論点はほとんどすべて含まれていた。

捜査と調査

被害者遺族として委員を務めていた美谷島さんは意見発表において、「日本では事故に対する刑事責任追及の捜査がジャンボ機事故の原因究明を難しくした面があったことを踏まえ、事故調査を捜査に優先させるほか、被害者・遺族が納得できる調査とすること」を訴えていた。

米国では故意か重大な過失でなければ事故の刑事責任を追及されることはない。このことから、日本で海外の、特に米国の航空機が事故を起こした場合に、事故の関係者が責任追及に使われることを恐れて口を閉ざしてしまう事態を招いていると言われる。

捜査と調査の関係は、検討会の委員であり後に消費者安全調査委員会の初代の委員長代理を務めた宇都宮大学の松岡猛氏が日本学術会議において、「事故調査と免責」をテーマとする委員会の委員長として研究と議論を重ねてきた問題でもある。

この論点は刑事訴訟法の学者を交えて議論が錯綜し、取りまとめでは事故調査と刑事捜査のどちらを優先させるべきかということは明言せず、口述における萎縮の問題や裁判と事故調査報告書の関係などの論点については将来の議論に先送りされている。

組織論

最重要課題ともいえる新事故調査機関の組織の在り方の議論は2011年2月の第9回から始まった。私は、第2回検討会でウォッチねっと事務局長、拝師徳彦弁護士が発表した内容を下敷きに、生活空間で起きる事故全般の調査を担う独立性の高い事故調査組織の構想についてまとめた意見書を検討会に提出した。当時唯一の法的権限に基づく事故調査機関として機能していた運輸安全委員会の人的資源、その経験と知見を新しい組織の中核に据え、そこにエレベ―ターや遊園地の遊具などのすき間分野、製品事故、食品事故等の分野を、既存の事故調査関連組織を統合する形で部門として配置する案である。屋上屋を重ねるのではなく、既存の組織を統合とすることで、人的、予算的リソースの柔軟な活用が可能となるなど、スケールメリットを考えた上での案であった。何よりも、各種工学分野、ヒューマンファクター、調査の手法、要因分析手法といった分野横断的なノウハウの共有ができる。仮に一気に統合することが困難であれば、段階的に実現していくことも提案した。この案は最終取りまとめに記載されることはなかったが、最終段階で、被害者遺族の市川さん、学者として向殿氏、松岡氏、大阪大学の門田守人氏、マスコミからの委員である読売新聞の鶴岡憲一氏、私の計6名の連名意見書として整え直し、委員会資料の形で残されている。

3. 消費者安全調査委員会の誕生

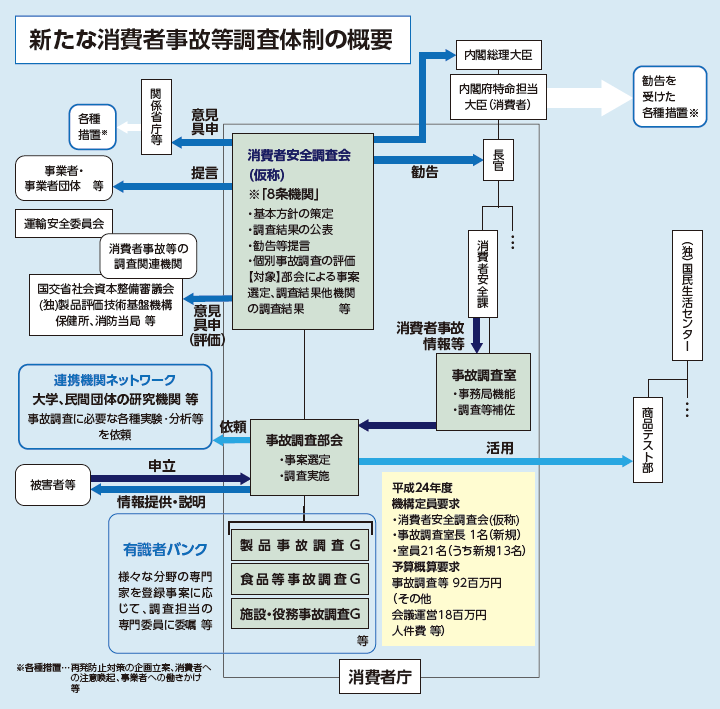

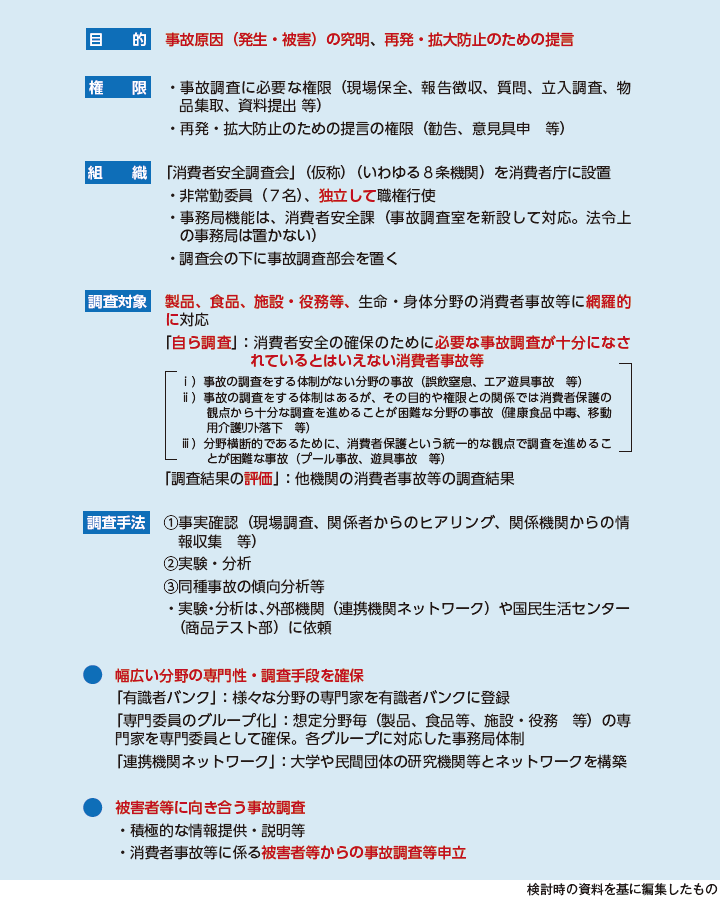

事故被害者らの期待を担って生まれた新たな事故調査機関である消費者安全調査委員会は、2012年10月、消費者庁の審議会という位置付けで発足した。在り方検討会報告書を踏まえ、「独立性」、「公平性」、「網羅性」、「専門性」を備え、「すき間事案」に対応し得る事故調査機関である。消費者安全法の改正により、委員会は、報告徴収、立入検査、関係物件の提出要請、移動の禁止及び立入禁止の処分などの法的権限を有し、また、調査結果に基づき、事故の再発又は拡大防止のために有効と考えられる施策や措置について、内閣総理大臣に勧告又は関係行政機関の長等に対して意見を述べることができるとされた。さらに、運輸安全委員会に倣い、委員会と警察庁との間の覚書も締結された。警察による刑事捜査と委員会の事故等原因調査がそれぞれ円滑かつ的確に実施されるよう相互に協力することを内容とするもので、この文書は運輸安全委員会と警察との覚書と比較しても、2機関のより対等な関係を確認する内容となっている。

将来「大きく育てる」という期待と共に、消費者安全調査委員会は予算面の制約もあり「小さく生まれ」た組織である。7名の本委員会の全委員が非常勤の立場で就任したことはそれを象徴し、調査活動の実働部隊ともいうべき事故調査室員も事務官を含めて20名でのスタートだった。

調査の対象とする事故は、食品を含む各種製品やエレベーターなどの施設からエステサロンなどのサービスによる事故のうち、生命身体に関わるケースから選定するが、その範囲は極めて広い。運輸安全委員会が扱う事故(航空、鉄道、船舶)以外のほとんどの事故を扱うことが可能である。事故情報データバンクに集まってくる事故情報に加えて国民が「調査してほしい」と申し出る仕組みも導入されたため、対象とする事故そのものの件数は多いが、組織が小さいこともあり、調査を行う案件を絞って選ばざるを得ない現実がある。

第1期(2012年10月~)では専門委員として、第2期(2014年4月~)から現在まで本委員として委員会に関わっている立場から、これまでに印象に残っている調査のいくつかについて簡単に触れておきたい。調査結果の詳細については消費者庁のウェブサイトで確認してほしい。

機械式立体駐車場(14年7月報告書公表)

07年度以降少なくとも26件(うち死亡事故は10件)発生しており、その中にはこどもの死亡事故も3件含まれていた(件数等は公表時点のもの。以下同じ。)。

調査の過程で、マンションなどの立体駐車場は、専門家ではない消費者が自分で操作する運用でありながら、リスク源がむき出しで、フェールセーフ機能も極めて不十分であることが判明した。そもそもこの機械は、専任者が操作することや、運転者のみがパレット内等に立ち入ることを想定して設計されていた。しかし、実際の現場ではまったく異なる使用方法が採用されていたのである。こどもが犠牲になる事故では、被害者遺族であり、かつ事故の直接的関与者でもある親からの聞き取り調査の困難さにも直面した。この事故調査では、報告書とは別に「分析の考え方の解説」が作成され、機械安全の原則に従った分析アプローチが説明された。これは今でも大変役に立つ解説書である。

エレベーターの戸開走行事故(16年8月報告書公表)

消費者庁創設運動にも大きく影響を及ぼした、06年に起きたシンドラーエレベーターによる事故の調査である。国土交通省の調査報告書を「評価」するプロセスを経て、委員会は、1エレベーター本体の問題、2エレベーターの保守管理に関する問題、3情報共有と管理体制に関する問題、4事故発生時の重篤化防止に関する問題という多層的な問題意識から「自ら調査」の実施を決めた。事故から年月が経っていたこと、刑事裁判が係属中だったことから、証拠物の分析調査は容易ではなかったが、初代畑村洋太郎委員長の下、丁寧かつ熱心な議論が行われたことが印象に残っている。エレベーターのブレーキの保持力が失われた本件事故について、委員会は、「本質安全」と「制御安全」の考え方に基づいて分析を行い、報告書では、設計、安全装置、保守点検、情報伝達・共有の全てにおいて不十分な点があったことを指摘した。なお、意見として挙げた、既設のエレベーターに対する戸開走行保護装置設置の促進や保守点検に係る情報共有について、遺族等の団体からは依然不十分であると指摘されている。意見のフォローアップの問題は、委員会が抱える大きな課題の一つである。

玩具による乳幼児の気道閉塞事故(17年11月報告書公表)

生後9か月の男児が兄姉(幼児)の玩具(直径約10mm)をのどに詰まらせて死亡した事故についての事故等原因調査の申出を端緒とした調査である。調査の過程で、玩具による乳幼児の気道閉塞について、玩具の大きさだけでなく、玩具に穴を開けて空気の流路を作ることによる窒息防止への効果を測るコンピュータシミュレーションを行い、貴重なデータを得ることができた。この調査は、委員会が事故再発防止の啓発動画を制作した最初の例となった。また、事故防止の取組に役立てることを目的に「乳児頭部模型」、「乳児くち・のど模型」の組立説明書付きペーパークラフトのデータを公表している。

歩行型ロータリー除雪機による事故(19年5月報告書公表)

本製品については毎年複数の死亡事故が報告されている。また、社会全体の高齢化や地方都市の過疎化の進展に伴い、高齢者が除雪を担う機会が増加し、重篤な被害が高齢者に集中するという特徴が見られる。除雪機はその使用目的上、一番の危険源であるオーガをある程度露出させた形で使用せざるを得ないことや自重や馬力のある除雪機を歩きながら制御するという特性から、本質的安全設計を目指すことの困難さがある。したがって、スリーステップメソッドの2番目である安全装置が有効に機能することがキーポイントとなった。この製品では、通称「デッドマンクラッチ」と呼ばれる、握っている間のみ機械が作動し、手を離すと止まるという安全装置が広く使われていた。しかし、特に高齢者にとって除雪作業の間中クラッチを握り続けることは大変な負担がかかる。そのことから、安全装置を消費者が「無効化」してしまう事例が多く報告されている。事故防止の観点からは、どんなに使いにくいとしても安全装置を無効化せずに使うことを消費者に啓発することが必要であった。しかし一方で、デッドマンクラッチが手を疲労させること、除雪機の操作が片手では難しいことなどから、その設計が消費者の「誤使用」を誘発させていることを報告書では指摘し、安全装置の設計変更、業界規格の改正等を促している。また、この事故調査では、事故情報の収集、共有における課題も指摘している。

ネオジム磁石のマグネットセットによる子どもの誤飲事故(22年3月報告書公表)

申出を端緒とした調査である。強力な磁石であるネオジム磁石の、小さいものでは3mmから5mmの球又は立方体数十個以上を1セットとして、パズルや玩具としてこども向けに販売されており、この小さな磁石を複数個飲み込んだ乳児の体内で消化管を挟む形で磁石が付き、開腹手術により磁石を体内から摘出した事例などが報告されていた。欧米のみならず中国や韓国には磁石玩具に対して法的拘束力を持つ技術基準が定められているが、日本には同様の規制が存在しなかったため、海外では売ることのできない製品が日本では流通していたのである。報告書では再発防止策の一番目として法規制の導入を求めた。これを受けて経済産業省は消費生活用製品安全法施行令を改正し、23年、当該製品は法的に販売禁止となった。委員会の調査が法令改正に結び付いた初めての事例である。

4. 今後の消費者安全調査委員会への期待

事故から得られる知見は被害者の犠牲の上にある。そのような知見、事故から得られるあらゆる資料(物、データ、口述等を含む)を、できる限り集めること、そこから原因要素を複合的に抽出し、どうすれば防げたのかを資料を基に考察し、必要な複数のレイヤーで再発防止策を立てる。そして、その策をどうすれば実現できるか、実現させるかというところまで企画立案する。この基本はテクノロジーが進化し時代が進んでも変わらない。調査に関連する知識の研鑚、調査経験から得られた知見、それらの積み上げ・継承という流れの定着が是非とも必要である。

事故の分野が広いからこそ、安全と事故調査、要因分析手法など本質的かつ分野横断的な知見と経験に磨きをかけ、それぞれの事故に相応しい事故調査プロセスを企画し、求められる専門性を持つ専門委員を選び、調査の実施及び進行管理ができる事務局員、すなわち調査活動を実際に担うスタッフが育つことが重要である。海外留学や大学院で学ぶ制度なども取り入れて、調査経験も積み、事故調査の知見を備えた事務局を育成することや常勤的委員を置くなど、組織的な工夫が必要であろう。

調査のスピードと量(件数)の問題はずっと指摘されている委員会の課題である。量と質の両面を向上させるために、予算と人員の増強が求められるのは言うまでもない。

国民から信頼される事故調査組織として確固たる存在になるには、確かな事故防止につながるレベルの高い事故調査の積上げしかない。

捜査と調査の関係に関して、現状でほとんど支障を感じさせないのは、事故直後の現場での調査がほとんどないという現状から来るものと考えられる。この先、その問題に直面せざるを得ない程の機動力を消費者安全調査委員会が備えるようになれたならば、それが真の意味で網羅的で一元的な事故調査機関へのステップアップの議論を再び始められるときかもしれない。

権限のある消費者事故調として発足してもうすぐ12年。小さな組織なりに模索を重ねて変化もし、消費者安全調査委員会は調査の実績を重ねてきた。現在も模索し、もがき続けているともいえる。しかし、そこにこそ成長・発展の可能性があると捉えたい。日本に事故調査というものが本当に根付くにはまだ道半ばである。より高い所を目指して進んで行ってほしい。これからの消費者安全調査委員会に期待している。

- (※5)消費者安全調査委員会委員。主婦連合会会長。元・事故調査機関の在り方に関する検討会委員。