寄稿文「出航したての頃~草創期の消費者庁に乗り組んで~」

黒田 岳士(※2)

「海賊王におれはなる」

これは、日本最大の発行部数を誇る漫画「ONE PIECE」の主人公ルフィの有名なセリフです。

消費者庁の草創期、私はこれにあやかって「消費者庁長官におれはなる」と(もう少しマイルドな言い方ですが)消費者団体の方々などに吹聴していました。人生初の課長ポストということで自らを鼓舞するとともに、消費者庁創設に込められた皆さんの想いがとても熱く重たいものだったので、こういうセリフに転換して口に出してしまうことで、自分や消費者庁を応援してくれる人を増やそうと思ったからです。

設立準備室から通算して5年半を消費者庁で過ごしたのち、2015年1月に内閣府に出向(辞令にはそう書いてありました)しました。そこから7年半近く経済財政政策等に携わったので、もう消費者庁に戻ることはないのかと思っていたところ、2022年6月末に消費者庁次長を拝命しました。有言実行に向けて、正直、周囲からの期待も感じました。にもかかわらず、その1年後にまさに一身上の都合で辞職せざるを得ませんでした。お世話になった方に合わせる顔がなく、挨拶回りをする気になれませんでした。

こうした経緯もあってなかなか筆が進まず、事務局の方には大変ご迷惑をおかけしましたが、初代政策調整課長・消費者政策課長としての責務として締切間際に何とかひねり出したのが本稿です。

チームを一から立ち上げる

消費者庁という組織を組成するにあたり、移管された既存の法令を所掌する課については、それまで当該法令を所掌していた役所の職員が塊になって移ってきて一緒に仕事をすることになりました。他方、新法である消費者安全法を所掌する政策調整課は、各省庁から移管された定員を寄せ集めて新たに創設されました。つまり、平成21年9月1日は、課員同士が「初めまして」という状況でした。

したがって、毎日の仕事をゼロから立ち上げることに加えて、「社風」の異なる組織から集まってきた多士済々のメンバーを一つにまとめるチームビルディングが大きな課題でした。課員は皆、実に個性的な面々で、気分は海賊船の船長でした。

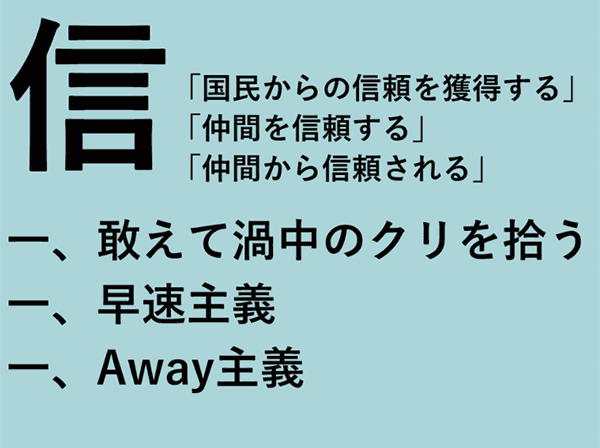

皆の気持ちを一つにするにはどうすればいいか。個々の力を最大限活かし、鉄の規律を誇る強いチームを作りたい。あれこれ考え、土方歳三ファンの私は、新撰組の旗の「誠」に倣って政策調整課の旗印として「信」の一字を掲げることにしました。

新たに創設された組織として国民からの信頼を獲得していくために、まずは同じ課の仲間を信頼し、仲間から信頼されるように行動する、という思いを込めたものです。政策調整課への異動の内示を受けた職員一人一人に直接説明しました。併せて「すき間事案を生まないために、皆が敬遠する問題に進んで立ち向かうこと」「問題を早期に発見して迅速に解決すること」「相手を呼びつけるのではなく自分から足を運んで話をききにいくこと」を「政策調整課スタイル」として徹底しました。

この旗印自体にどれだけの効果があったかは検証できていませんが、次々と降りかかってくる仕事に皆が力を合わせてよく立ち向かってくれたと思います。

伝家の宝刀、抜かぬが花

消費者庁は、消費者行政の政府全体の「司令塔」として機能することが期待され創設されました。その司令塔の中の司令塔が政策調整課ということで、当初、消費者安全法第16条(当時)で規定される「他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求」を他省庁に実行することが強く求められました。せっかく「伝家の宝刀」を手にしたのだから抜かないのは怠慢だ、というプレッシャーです。

しかし、消費者問題を把握したにもかかわらず、その問題を解決できる担当省庁にそれを伝えずに、いきなり抜き打ちで措置要求する、ということはあり得ません。所管していない法律の解釈を巡って抜き打ちするかしないかを考える間に、担当省庁に情報を伝えて一緒に解決策を考えた方が、より迅速に消費者問題を解決できるはずです。やたらと権限を発動しようとするのではなく、措置要求という権限を背景に、担当省庁と一緒に迅速に問題を解決する。そのために普段から消費者庁が率先して汗をかいて関係省庁と良好な関係を構築する。これこそが王道だと考えました。つまり、政策調整課がうまく調整すればするほど措置要求は発動しなくてすむのです。措置要求を発動しなければならないようなケースは、担当省庁が過去の経緯などに縛られてしまって身動きがとれず、むしろ発動してくれた方がやりやすい、といったケースに限られるのではないでしょうか。

ただし、発動を全く考えなかったわけではありません。

例えば、2010年の夏から年末にかけて、国民生活センターが一部の電子タバコからニコチンを検出したケースでは、厚生労働省に対して、設置法に基づいて資料提出を依頼したり、長官名による依頼文書を発出したりするなどして、該当銘柄の販売中止・回収を実現しました。その際には、措置要求をいつでも発動できるよう課内では決裁文書の準備を整えていたのです。

攻めの法運用

未公開株や社債の取引を悪用した詐欺的商法による消費者被害が相次ぎ、消費者に対して典型的な手口などについて注意を喚起しましたが、被害はなかなか減りませんでした。消費生活相談員からの要請などに応じて返金する業者もいましたが、その原資が新たな被害者から巻き上げたお金であることは明らかでした。

この悪循環を断つためにはどうすればいいのか。詐欺的商法の手口についての一般的な注意喚起から一歩踏み込んで、個別具体的な事業者名や銘柄名を挙げながら消費者に対して当該事業者との取引に手を出さないよう広く呼びかけるしかない、と決心しました。そんなことをすれば、入金がストップする上に返金要求が集中して当該事業者が潰れてしまい、現在の被害者にお金が戻ってこなくなるリスクが大きい。でも、「自分の知らないところで自分が助かるために他人を犠牲にしてしまう」のを防ぐためだと甘受してもらうしかない、と覚悟を決めました。

やみくもに事業者名を公表しても業務妨害だと訴えられる可能性がありました。そこで、消費者安全法第15条(当時)に基づく消費者への注意喚起という法執行だという形式をとることにしました。しかしながら、当時は同条項が他課の所掌事務に属していた上に、そもそも同条項の運用として「事業者のサンクションとみなされるような形で事業者名を公表することは適切でない」という議論がありました。前者について決裁事務を具体的にどう処理したか忘れてしまいました。後者の議論については「他に解決策がない」という理屈で無視することにして、所管課長の了承を得て、政策調整課から初の社名公表を行いました。

ワールド・リソースコミュニケーション株式会社の発行する社債を巡る消費者事故等に係る情報提供及び注意喚起

組織の改編:政策調整課から消費者政策課へ

この案件の処理も含め、日常業務を通じて痛感していたのが、消費者庁創設時に想定した消費者安全法の運用に関する業務フローと、法施行後の実態とのギャップでした。当初は、消費者事故に関する情報をまずは消費者情報課に一元的に集約し、問題の内容に応じて関係課が必要な対応をとる、という考え方で、消費者安全法を輪切りにして条文毎に各課で業務を分担するように組織が設計されていました。しかしながら、消費者被害について「国民センターと協力しながらの消費者への注意喚起(必要に応じて事業者名公表)+関係省庁への対応要請」で対応しようとすると、一つの課で端緒情報の把握・分析から法執行等まで一気通貫で処理しないとうまくいきません。

消費者基本計画の策定・改定や国際業務なども、「関係行政機関との事務の調整」を所掌し、その体制を有する組織が、日常の消費者問題への対応ぶりを反映しながら実行した方が効率的に思われました。

以上を踏まえ、各課に分散していた機能を集約し、地方協力課の創設に続く2回目の組織改編として、2011年7月1日付で政策調整課が消費者政策課に生まれ変わりました。政令ベースでみると、課の所掌事務は全3号から全10号に増えました。

起業家精神の発揮

初代の課長ほど楽しくてやりがいのある仕事はなかったと思います。前例が一切ないので、仕事を創作する毎日でした。運命の女神にこんなに好かれていいのか、と思っていました。

草創期の消費者庁は庁全体的に人員に余裕がなく、設置法の附帯決議への対応などに追われて、新たに生じた問題へ対応がなかなか困難でした。こうした中、政策調整課・消費者政策課については、様々な省庁から職員が集まっていたので、身体・生命の安全に関する事案から財産被害に関する事案まで幅広く対応することが可能でした。そこで、誰に振ったらいいかわからない仕事をすぐに引き受ける切込隊長と、誰も引き受けない仕事を引き受けるラスト・リゾートを務めてこそ政策調整課・消費者政策課だと心がけていました。今もその思いは変わりありません。

以下、思いつくままに、政策調整課・消費者政策課が立ち上げた仕事を挙げておきます。多くの業務がその後他課に移管されています。

- 複数省庁にまたがる問題を検討するため「エコナ関連製品に関する関係省庁等担当課長会議」「パワーウインドによる挟込み事故に関する検討会」「インターネット消費者取引連絡会」「新たな手口による詐欺的商法に関する対策チーム」などを運営

- 消費者担当大臣と少子化対策担当大臣が兼務となったことを受けて「子どもを事故から守る!プロジェクト」が立ち上がり、核家族化が進んで情報が不足がちな子育て世帯をターゲットにメルマガ「こども安全メール」を創設(消費者安全課が継承)

- 東日本大震災に伴い、放射能や、食品等の安全に関し、消費者が疑問や不安に思っていることをわかりやすく説明する「食品と放射能Q&A」を作成(消費者安全課が継承)

- 消費者白書の前身となる「消費者問題及び消費者政策に関する報告(2009~2011年度)」を公表(参事官(調査研究・国際担当)が継承)

- 海外から購入した商品に関するトラブルを受け付ける「消費者庁越境消費者センター(CCJ)」を開設(国民生活センターが継承)

- 留学あっせんサービスのトラブルを解決するために、業界自主ルールの作成とそのルールへの適合を審査する第三者認証機関の設立を事実上主導

- 消費者向けのリコール情報を一元的に集約したリコール情報データベースを構築(消費者安全課が継承)

- 「詐欺的"サクラサイト商法"被害撲滅キャンペーン」(国民生活センター主催)において、実際になりすましの手口として悪用された芸能人の中から上地雄輔氏を「一日国民生活センター長」として委嘱

- 食品ロスの削減に関連する関係省庁等の連携を図り、食品ロスの実態及び関係省庁等における取組等を情報交換するとともに、消費者自らが食品ロスの削減を意識し、消費行動等を実践するための普及啓発方策について、検討・協議する場として、「食品ロス削減関係省庁等連絡会議」を設置(食品ロス削減推進室が継承)(参事官時代には、クックパッドに食品ロス削減に向けたレシピを紹介する消費者庁公式キッチンを開設)

- 食品と放射能に関するコミュニケーションの強化と高齢者の消費者トラブルの防止を柱とする「消費者安心アクションプラン」を取りまとめ

うまくいかなかったこと

もちろん、いつも全てがうまくいっていたわけではありません。こども安全メールと「しまじろう」とのコラボやクレジットカード現金化に対する消費者安全法の適用などは、庁内手続きをクリアできず企画倒れに終わりました。また、人間関係の悪化や仕事内容へのストレスなどによる職員のメンタルの不調をゼロにすることはできませんでした。

いまだに後悔しているのは、まつげエクステンションに関する安全性の確保について、厚生労働省による中途半端な幕引き(美容師養成施設での講習プログラムの充実のみ)を阻止するよう最後まで戦わなかったことです。まつげエクステンションの施術には美容師免許が必要ですが、その実技試験科目であるカットやパーマの技術は全く必要なく、逆に、まつげエクステンションの技術力は全く問われません。美容師免許を取得していたとしてもまつげエクステンションの施術の安全性の担保にはなっていない上に、実務で全く必要のない技術を長い時間をかけて学ばなければなりません。近年、美容師免許の実技試験にまつげエクステンションの技術を導入する動きがあるようですが、まつげエクステンションの施術を希望しない場合も試験を受けなければならないのであれば本末転倒です。免許を二つに分けるべきだと思っています。

最後に

草創期の消費者庁に乗り組んで通じて楽しく仕事をできたのは、のべ約200名の黒田組組員(政策調整課・消費者政策課員と参事官付)をはじめとする周囲の皆さんのおかげです。この場をお借りしてお礼申し上げます。

現在の乗組員の皆さんには、「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現」という目的地に向けて、荒波や向かい風をものとせず、時にはうまくあしらいながら、邁進していただきたいと思います。慣れてくれば、追い風や凪よりも、少々波が高い方が楽しくなります。迷った時には「消費者行政推進基本計画」を読み返してください。進むべき方角が示されています。

それでは、良い航海を!

- (※2)GR Japan株式会社アソシエイト・ディレクター。消費者庁政策調整課長・消費者政策課長・参事官・次長を歴任。