食品衛生に関する規格基準の策定

食品衛生に関する規格・基準の策定に取り組みます

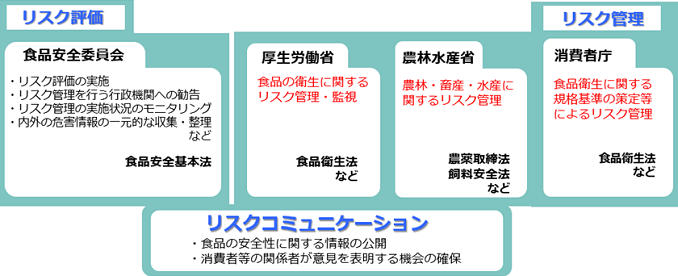

食品の安全のための仕組み

食品の安全の確保は「リスク分析」という考え方に基づいて行われています。これは、食品に含まれる物質等により、人の健康に悪影響がある場合、その発生を防止し、またはリスクを低減するという考え方です。リスクを減らす具体的なプロセスとしては、「リスク評価」「リスク管理」「リスクコミュニケーション」が存在します。我が国においては、内閣府に設置された食品安全委員会が、科学的知見に基づいて、食品健康影響評価(リスク評価)を行い、その結果に基づいて、消費者庁は食品衛生に関する規格基準の策定(リスク管理)を実施します。

食品添加物

食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。今日の豊かな食生活は、食品添加物によるところが大きいと言えますが、食品添加物は基本的に、長い食経験の中で選択されてきた食材とは異なるものです。

このため、新たな食品添加物については、食品安全委員会の意見を聴き、その安全性・有用性を確認した上で、人の健康を損なうおそれがない場合に限って使用を認めています。また、安全性の確保のため、必要に応じて規格や基準を策定します。使用が認められた食品添加物についても、国民一人当たりの摂取量を調査するなど、継続的な安全確保に努めています。

食品中の汚染物質、微生物等

食品に含まれる汚染物質(重金属、かび毒等)について、実態を把握するために各種調査を継続的に実施し、規制が必要なものには基準の設定、見直しを行っています。

重金属およびかび毒については、国内で流通する食品の汚染実態などを踏まえて、管理が必要な場合として、例えば、カドミウム及びデオキシニバレノールの規格基準の設定などの規制を行っています。

放射性物質については、2012 年4月に、食品衛生法に基づく基準として、 食品群ごとに放射性セシウムの上限を定めました。 基準値については、食べ続けたときに、その食品に含まれる放射性物質から生涯に受ける影響が、十分小さく安全なレベル(年間1ミリシーベルト以下)になるように定めています。

その他にも、乳や乳製品、食肉、水産物等の動物性食品について、その特性に応じた微生物に係る規格基準の策定等を行っています。

食品に残留する農薬、飼料添加物、動物用医薬品

農薬、飼料添加物および動物用医薬品(農薬等)について、基準を超えて食品中に残留する場合、 その食品の販売などを原則禁止する、いわゆるポジティブリスト制度を導入しています。

農薬等の残留基準は、定められた使用方法で農薬等を使用した際の残留濃度等に基づき設定しています。残留基準の設定に当たっては、食品安全委員会の意見を聴いた上で、農薬等が残留する食品を長期間にわたり摂取した場合であっても、人の健康を損なうおそれがないことを確認しています。

いわゆる「健康食品」

健康被害を未然に防止する観点から、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が特別な注意を必要とする成分等を指定(指定成分等)し、これを含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の 届出制度を設けるとともに、指定成分等を含有する食品を製造等する営業者には、適正製造規範(GMP)に基づく製造管理・品質管理を求めています。

より安全性の高い製品が消費者に供給されるよう、指定成分等を含有する食品以外のいわゆる「健康食品」についても、錠剤・カプセル剤等食品に関しては、原材料の安全性にかかる自主点検ガイドラインや適正製造規範(GMP)に関するガイドラインを作成し、営業者に示す等により、製品の安全性を確保しています。

バイオテクノロジー応用食品等

遺伝子組換え技術とは、他の生物から取り出したDNAを細胞の中のDNAに組み込む技術です。遺伝子組換え食品等は、食品安全委員会が評価を行い、安全性に問題がないと評価された食品等を消費者庁が公表することにより、流通させることができます。

ゲノム編集技術では、特定の塩基配列を認識する酵素を細胞の中で働かせ、その塩基配列上の特定部位の切断を行います。その後、生物のDNAの持つ修復機構が働き、

1自然界においても起こり得る塩基の欠失、挿入、置換

21~数塩基の狙った変異

3遺伝子などの長い配列の挿入や置換

といったDNA配列の変化が起こります。この技術を用いて得られた食品等がゲノム編集技術応用食品等です。ゲノム編集技術応用食品等は、消費者庁への届出を経て、安全性に関する情報の公表の手続きが行われます。ただし、遺伝子を組み込むなどした場合は遺伝子組換え食品等と同様の手続きが求められます。

食品用の器具・容器包装等

食品に用いられる器具・容器包装等について、規格基準を定め、規格に合わない原材料の使用や基準に合わない方法による製造などを禁止することにより、安全性を確保して います。

【器具・容器包装】

器具・容器包装の規格基準には、1全てに適用される一般規格、2材質ごとに適用される材質別規格、3安全性に関して配慮が必要な使用用途ごとに適用される用途別規格、4製造基準があります。 器具・容器包装のうち、原材料に使用される合成樹脂については、2020年6月に、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度を導入しました。

【おもちゃ、洗浄剤】

おもちゃ、洗浄剤についても、衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図るため、規格基準を設定しています。おもちゃについては、乳幼児が接触することにより、その健康を損なうおそれがあるものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣の指定するものが規制の対象とし、洗浄剤は主に野菜または果実の洗浄に使用するものを規制の対象としています。