消費生活の制度・環境づくり

消費者契約法

商品やサービスについての契約を結ぶとき、消費者と事業者の間には情報力や交渉力に格差があります。そうした状況を踏まえて消費者の利益を守るため、2001年に消費者契約法が施行されました。

消費者契約法に基づき、不当な勧誘による契約の締結については、消費者が契約を取り消すことができます。また、不当な契約条項を含む場合は、その契約条項自体が無効となります。

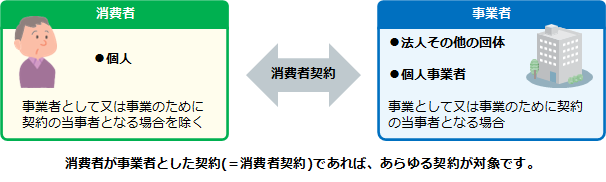

1 消費者契約法における「消費者」と「事業者」

2 例えばこのような規定があります

不当な勧誘による契約の取消し

重要事項について事実と異なることを告げる

不当な契約条項の無効

事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項は無効

事業者と消費者の努力

事業者は契約の内容についての必要な情報を提供する、消費者は契約の内容について理解するよう努める

消費者団体訴訟制度(差止請求)

差止請求のキャラクター

「てりす」

内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体は、事業者による不当な勧誘行為等について差止請求をすることができます。

事業者の不当な勧誘行為や契約について、適格消費者団体が差止請求をすることにより、改善が図られるなどしています。差止請求をされた事業者は、自らの事業活動をチェックし、違法行為が認められるときは迅速に対応することが望まれます。

消費者団体訴訟制度(被害回復)

被害回復のキャラクター

「とりす」

内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体は、二段階型の訴訟制度により、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができます。

訴訟を通じて被害回復を図る以外にも、裁判外で申入れを受けた事業者により任意の対応が行われるといった動きも見られ、消費者被害の救済に向けて機能を果たしています。

消費者団体訴訟制度(被害回復)のイメージ

![消費者団体訴訟制度(被害回復)のイメージ 画像:一段階目の手続き(共通義務確認訴訟)から二段階目の手続き(誰に、いくら支払うか)(個別の消費者の債権確定手続)までの流れを示した図。:[一段階目の手続(共通義務確認訴訟)]では、特定適格消費者団体が共通義務確認の訴えを提訴し、共通義務に関する審理が行われます。その結果「棄却判決等」または「認容判決・請求認諾・和解」となります。結果を受けて、個別の消費者の債権確定手続として二段階目の手続(誰に、いくら支払うか)が行われます。団体が簡易確定手続開始の申立てをし、消費者へ通知・公告・公表をします。消費者が団体への授権をし、団体は裁判所へ債権を届出します。事業者等が債権に対して認否を行い、裁判所は簡易確定決定をします。決定に異議がある場合は異議後の訴訟となります。](/about_us/about/caa_pamphlet/2025/img/img_pamphlet_012.png)

消費者団体訴訟制度の詳細はこちら

制度をいかすためには、(特定)適格消費者団体への積極的な被害情報の提供が大切となります。各団体の情報やその取組み状況は、各団体や消費者庁のウェブサイトで公表しています。

- COCoLiS(消費者団体訴訟制度)ポータルサイト

- https://cocolis.caa.go.jp/