第1部 第2章 第2節 (4)高齢者の消費者トラブル防止に向けた行政の対応

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】高齢者の消費と消費者市民社会の実現に向けた取組

第2節 高齢者の消費行動と消費者トラブル

(4)高齢者の消費者トラブル防止に向けた行政の対応

■高齢者の見守り活動

消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)

消費生活上の配慮を要する認知症の高齢者や障害者(以下「認知症高齢者等」という。)は、消費者被害が顕在化しにくく、被害の拡大や深刻化を招くこともあり、地域における認知症高齢者等を見守る体制の構築が課題となっていました。

2014年の消費者安全法の改正(注44)により、認知症高齢者等の消費生活上特に配慮を要する消費者を見守る体制として、地方公共団体において「消費者安全確保地域協議会(注45)」(以下「地域協議会」という。)が設置されるようになりました。なお、地域協議会は一般的に「見守りネットワーク」と呼称されることが多くあります。

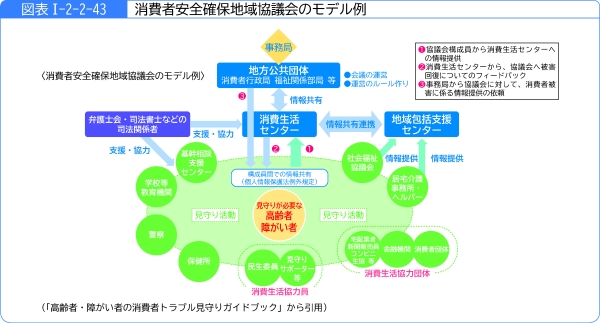

地方公共団体は、地域の実情や実施する取組内容等を勘案して、必要に応じて地域協議会に構成員を加えることができます。具体的には、行政機関・病院・教育機関のほかに、民間事業者(宅配業者・コンビニエンスストア・金融機関・新聞販売店等)や見守りの担い手(民生委員・見守りサポーター(注46)等)が、消費生活協力団体・消費生活協力員として、地方公共団体から委嘱されて構成員となることがあります(図表Ⅰ-2-2-43)。構成員は、認知症高齢者等の見守り活動の中で、消費者被害を発見した場合、消費者安全法の規定に基づいて消費生活センターにつなぎ、地域協議会に情報提供等を行います(注47)。

見守りネットワーク(消費者安全確保地域協議会)総合情報サイト

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/network/

「高齢者・障がい者の消費者トラブル見守りガイドブック」(2020年度版)

消費者庁では、消費者安全確保地域協議会の設置促進及び地域の多様な担い手による見守り活動の推進のために、「高齢者・障がい者の消費者トラブル見守りガイドブック」を作成しました。具体的なトラブル事例を通して、消費者被害の気付き、認知症高齢者等への声掛け、福祉部門と消費生活センター等の関係機関の連携、消費者問題に関する法律の解説等、見守り活動に必要な知識を体系的に学べるようにしています。

「高齢者・障がい者の消費者トラブル見守りガイドブック」(2020年2月発行)

(「高齢者・障がい者の消費者トラブル」ページ内参照。)

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/teaching_material_003.html

高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会の開催及び養成事業の実施

消費者庁では、高齢者及び障害者の消費者トラブルに関して情報を共有するとともに、高齢者及び障害者の周りの方々に対して悪質商法の新たな手口や対処の方法等の情報提供等を行う仕組みを構築するため、毎年「高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会」(以下「連絡協議会」という。)を開催しています。連絡協議会では、高齢者及び障害者の消費トラブルの動向や構成員(注48)の取組状況について、消費者庁及び構成員同士で情報共有や意見交換等が行われています。

また、消費者庁では、消費生活協力員・協力団体養成講座を実施しています。

地方における体制整備については、第2部第1章第6節「消費者行政を推進するための体制整備」で紹介します。

COLUMN5

消費者安全確保地域協議会の設置によって期待される効果

COLUMN6

消費者安全確保地域協議会での情報共有の効果的な方法について

担当:参事官(調査研究・国際担当)