COLUMN 消費者安全確保地域協議会での情報共有の効果的な方法について

新未来創造戦略本部では、消費者安全確保地域協議会(以下「地域協議会」という。)の実効性向上を図るためのモデルプロジェクトの一環として、見守り現場での情報共有の在り方についての検討を実施しました。徳島県内への事前アンケート調査を実施し、地域協議会内でうまく情報共有が行われていた市町村に対してはヒアリング調査を実施しました。その結果を踏まえ、更にモデル市町村を選定してメールを活用した情報共有の試行運用を実施することによって、効率の良い情報共有手段や共有頻度等の検討や提案をしました。

情報共有の方法に課題がみられた

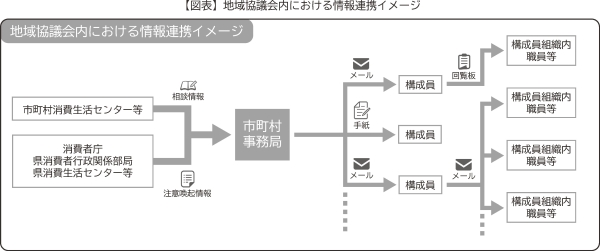

消費者被害防止のためには、消費生活センター等から地域協議会へ提供される消費者トラブル等の情報が、見守り活動の担い手である構成員の隅々まで共有され、有効活用されることが重要です(図表)。

しかし、地域協議会を運営する市町村を対象とした事前調査では、年に1回程度開催される総会以外で、手渡しや郵送、電話や口頭等で構成員に対する情報共有が行われている市町村が約7割でした。また、構成員の組織内における情報共有方法も、会議や回覧板によるものが約8割であることが分かり、そのほとんどが口頭や紙媒体によって情報共有されているという現状が明らかになりました。

また、市町村側は随時情報発信をしているとの認識であるにもかかわらず、構成員側は、紙媒体での情報共有の場合、その他の印刷物に紛れるなどの理由により情報を受け取っている認識がなかったり、情報共有の方法についても、市町村は構成員の多くは郵送でしか情報を受け取れないとの認識・前提で郵送により情報発信をしているのに対し、構成員はメールで受け取ることも可能であると考えていたりするなど、認識の相違がみられました。

一方で、こうした認識の相違が少ない市町では、メールやLINEを使った情報共有や、月1回の情報共有等、構成員に対して定期的かつ積極的な情報共有をしていることが分かりました。

メールを軸にした試行運用により、情報共有が効率化

さらに、事前調査を基にモデル市町村を複数選定し、地域協議会においてメールを活用した情報共有の試行運用を行い、その有効性を検証しました。具体的には、地域協議会から構成員へのメールマガジン配信を月に4回から5回実施する取組や、消費生活センターから地域協議会へ、更に地域協議会から構成員へという二段階でのメールによる情報共有を実施する取組を行いました。

試行運用の結果、情報共有の頻度としては、地域協議会と構成員の双方から「1か月に1回程度が適切である」という意見が大半でした。また、メールによる情報共有に対して、地域協議会から「業務の効率化につながる」、構成員から「内容が確認しやすい」、「組織内で共有がしやすい」という意見がみられました。

メールを受け取った構成員の組織内での情報共有については、会議や回覧板等による周知が多いという結果でした。地域協議会から構成員へのメールを活用した情報共有には肯定的な意見が33人中22人からあった一方で、構成員の組織内での情報共有については、構成員の年齢層が高いことや、情報を受け取る媒体としてパソコンやスマートフォンといった電子機器を使用することへの抵抗感等が理由で、メールを活用することに否定的な意見も11人からみられました(注1)。

地域協議会事務局と構成員等の関係性向上や消費者トラブルに対する意識の向上にも寄与

このように、メールの活用には様々な意見がありましたが、情報共有を定期的に実施することによって、「地域の実情を知ることができて良かった」、「声掛けを行う際に参考になった」等、市町村や構成員の消費者トラブルに対する意識の向上にも寄与していました。また、「定期的な情報共有があることで、身近に感じることができ、地域協議会事務局(市町村)に相談しやすくなった」という意見も多く、情報共有を定期的に実施することが、市町村と構成員の関係性向上に寄与していることがうかがえました。

地域協議会の実情に合わせた情報共有の重要性

見守り活動に必要な情報が構成員の隅々まで行き届くためには、地域協議会と構成員や構成員同士の関係性をより密なものにすることが重要であり、定期的な情報共有が有効であると考えられます。

しかし、多くの市町村において、消費者行政担当職員は消費者行政以外の業務も兼任しており、消費者行政に関する業務に充てられる時間が限られています。こうした状況で、情報共有におけるメールの活用は、業務の効率化という観点からも有意義であると考えられます。地域協議会の規模や地域の実情に合わせて、メールを含めた情報共有の方法や発信頻度を検討し、地域協議会内の情報連携の強化につなげていくことが有効と考えられます。

- 注1:組織内でのメール共有が難しい構成員・構成団体では、例えば構成員・構成団体側が受け取ったメールを印刷し組織内で回覧、又はメールの内容を朝礼や会議等で共有というように、組織内における「メール」以外での情報共有も見据えた工夫や配慮をすることにより、より確実な組織内での情報共有が期待できる。

担当:参事官(調査研究・国際担当)