第1部 第2章 第2節 (3)高齢者の性質と消費者トラブルとの関連

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】高齢者の消費と消費者市民社会の実現に向けた取組

第2節 高齢者の消費行動と消費者トラブル

(3)高齢者の性質と消費者トラブルとの関連

■認知症等の高齢者の状況と消費者トラブル

認知症患者等の状況

第1部第2章第1節でみてきたように、2060年には高齢者の約4人に1人が認知症患者になるという推計があります。

また、記憶等の能力が低下しているものの、ふだんの生活に支障を来すほどではなく、正常とも認知症ともいえない状態である「軽度認知障害(注40)」の人もいます。認知症になる可能性は誰にでもあることから、認知症の早期診断・早期治療だけでなく、周囲の人の気付きやサポートが重要です。

高齢化が進展する中で、認知症患者や判断力が低下した人が増加し、消費者被害が深刻化することが懸念されます。例えば、判断力の著しく低下した消費者が、自宅を売却して住むところを失うなど、自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結してしまうという消費者被害が発生しています(注41)。

認知症等の高齢者に関する消費生活相談

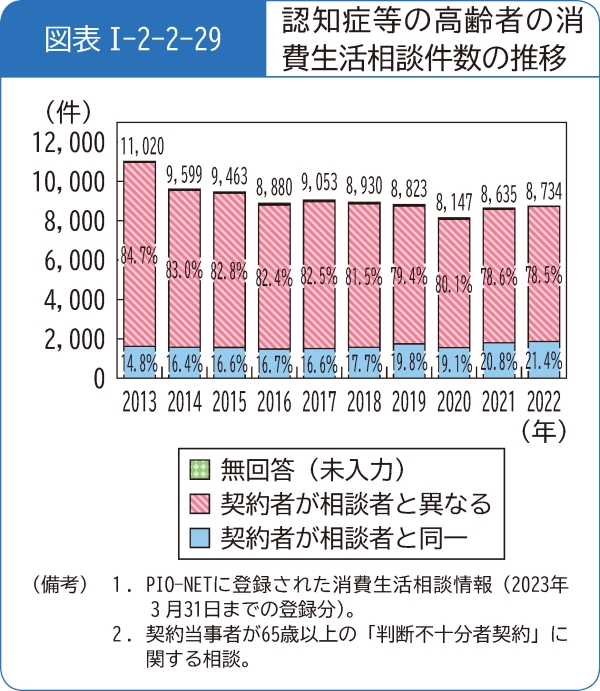

認知症等の高齢者(注42)の消費生活相談件数をみると、近年は毎年8,000件台で推移しています。高齢者全体と異なる傾向としては、本人からの相談の割合が低いことがあります。高齢者全体では、本人から相談が寄せられる割合は約8割ですが、認知症等の高齢者では約2割にとどまっています(図表Ⅰ-2-2-29)。

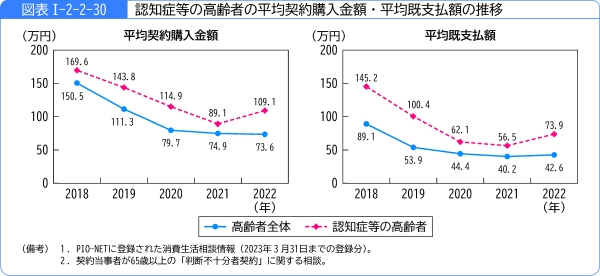

また、認知症等の高齢者の消費生活相談1件当たりの平均契約購入金額と平均既支払額は、高齢者全体よりも高額になっており、認知症等の高齢者の消費者被害はより深刻であるといえます(図表Ⅰ-2-2-30)。

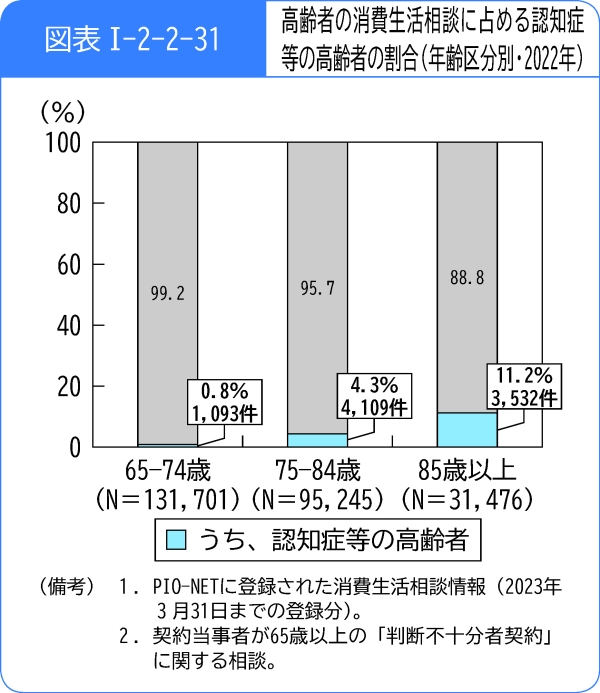

高齢者の消費生活相談に占める認知症等の高齢者の割合を年齢区分別にみると、65歳から74歳までは0.8%でしたが、75歳から84歳までは4.3%、85歳以上では11.2%でした。年齢層が高くなるほど、判断能力の低下が背景にある消費者トラブルの割合が高くなっています(図表Ⅰ-2-2-31)。

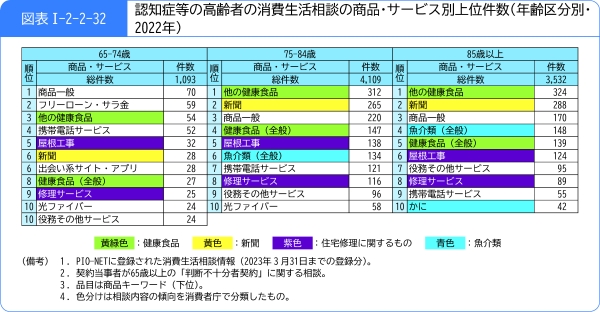

また、商品・サービス別では、健康食品や新聞、住宅修理に関する相談が多くみられ、75歳以上の年齢区分では魚介類の相談が上位にみられます。なお、魚介類の相談には「送り付け商法」の相談が含まれています(図表Ⅰ-2-2-32)。

認知症等の高齢者は、本人が十分に判断できない状態にあるため、「訪問販売」や「電話勧誘販売」による被害に遭いやすく、事業者に勧められるままに契約したり、買物を重ねたりする場合があります(図表Ⅰ-2-2-16)。具体的な事例では、「認知症で一人暮らしの義姉が『訪問販売で床下工事代100万円を請求されたがよく覚えていない』と言う」といったケースがみられます。

認知症等の高齢者本人は消費者被害に遭っているという認識が低いため、問題が顕在化しにくい傾向があります。さらに、事業者を信じている場合もあるため、特に周囲の見守りが必要であり、消費者被害に遭っているような様子が見られたときには、本人に寄り添った対応が必要です。消費者庁では、後述する「高齢者・障がい者の消費者トラブル見守りガイドブック」で声掛けのポイントを紹介しているほか、国民生活センターでは、見守りに活用できる「見守り新鮮情報(注43)」でトラブル事例をイラスト付きで分かりやすく発信しています。

「見守り新鮮情報」

URL:https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

COLUMN3

高齢者の認知機能障害に応じた消費者トラブルと対応策の検討に関する研究

図表Ⅰ-1-2-2-29 認知症等の高齢者の消費生活相談件数の推移[CSV]

図表Ⅰ-1-2-2-30 認知症等の高齢者の平均契約購入金額・平均既支払額の推移[CSV]

担当:参事官(調査研究・国際担当)