第1部 第2章 第2節 (3)高齢者の性質と消費者トラブルとの関連

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】高齢者の消費と消費者市民社会の実現に向けた取組

第2節 高齢者の消費行動と消費者トラブル

(3)高齢者の性質と消費者トラブルとの関連

■インターネット通販についての意識やデジタルリテラシーの状況と消費者トラブル

第1部第2章第1節でみてきたように、世帯主が高齢者の世帯の「モバイル端末(携帯電話、スマートフォンのうち1種類以上)」の保有率は80%を超えているものの、世帯主が70歳代、80歳以上の世帯の「スマートフォン」、「パソコン」、「タブレット端末」の保有率は、世帯主が他の年齢層である世帯と比較して低くなっていました。また、65歳から74歳まではインターネットを利用している人が過半である一方で、75歳以上では利用していない人の方が多く、高齢者の中でも利用率に大きな差がみられたほか、高齢者のインターネットの利用用途は限定的でした。一方で、近年はインターネットを利用して消費支出をしている高齢者世帯が増加していました。

ここでは、「消費者意識基本調査」(2022年度)におけるインターネット通販を使う際の意識や経験に関する調査結果を通して、高齢者のデジタルリテラシーの状況を示し、それと消費者トラブルとの関係に着目して詳細に分析していきます。

インターネット通販で心配なことは「個人情報の漏えいや悪用」、実際に経験したことは「望まない広告メールの送付」

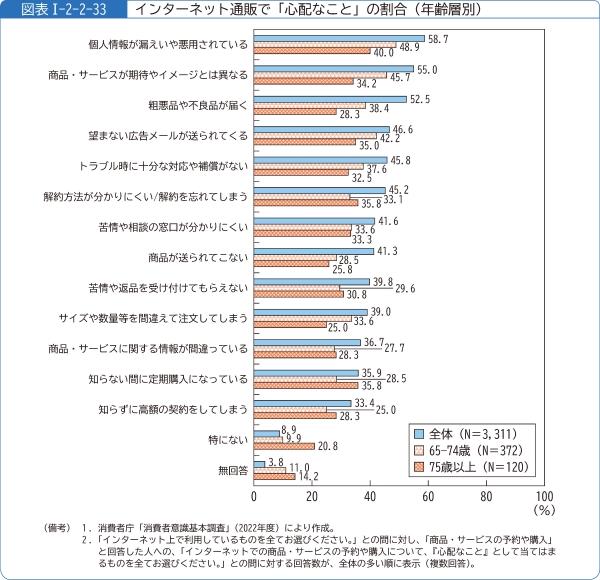

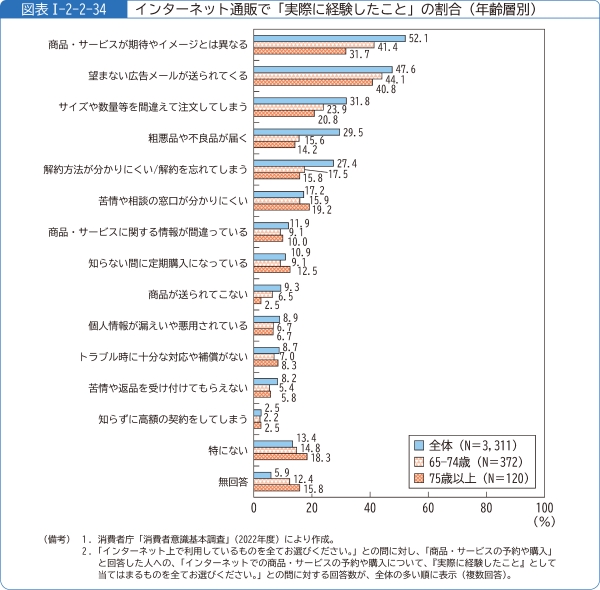

「消費者意識基本調査」(2022年度)で、「インターネットでの商品・サービスの予約や購入」をしている人に、「心配なこと」及び「実際に経験したこと」をそれぞれ聞きました(図表Ⅰ-2-2-33)(図表Ⅰ-2-2-34)。

「心配なこと」については、「個人情報が漏えいや悪用されている」と回答した人の割合が高齢者、全体共に最も高く、65歳から74歳までで48.9%、75歳以上で40.0%でした。また、心配なことは「特にない」と回答した人の割合は、高齢者の方が高くなっており、特に75歳以上では2割を超えていました。そのほかの全ての項目で高齢者の方が全体よりも「心配なこと」の割合が低くなっており、既にインターネット通販を利用している高齢者は、全体よりも利用に当たっての心配をしている割合が低い傾向があることが分かりました(図表Ⅰ-2-2-33)。

「実際に経験したこと」については、全体では「商品・サービスが期待やイメージとは異なる」と回答した人の割合が52.1%と最も高い一方で、高齢者では「望まない広告メールが送られてくる」と回答した人の割合が最も高く、65歳から74歳までで44.1%、75歳以上で40.8%でした。

65歳から74歳までと75歳以上を比較すると、「苦情や相談の窓口が分かりにくい」、「知らない間に定期購入になっている」、「トラブル時に十分な対応や補償がない」等の項目では、75歳以上の方が実際に経験したことがあると回答した人の割合が高くなっています。また、ほとんどの項目で、高齢者の方が全体よりも「実際に経験したこと」の割合が低くなっています(図表Ⅰ-2-2-34)。

第1部第2章第1節でみてきたように、インターネットを利用している人の利用頻度が高齢者は全体よりも低いことも、その背景にあると考えられます。

インターネット通販で高齢者は口コミや評価に対してあまり注意を払っていない

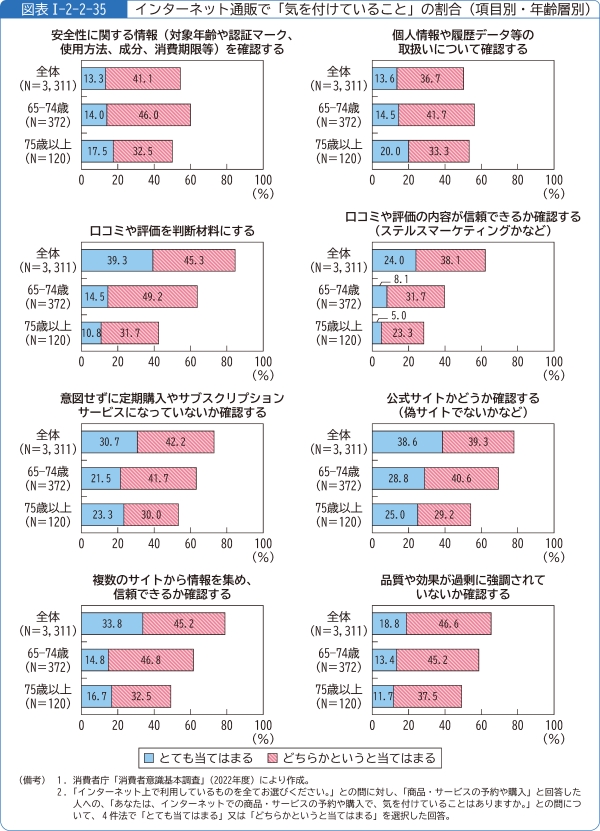

「消費者意識基本調査」(2022年度)で、「インターネットでの商品・サービスの予約や購入」をしている人に、「気を付けていること」を聞きました。

「安全性に関する情報(対象年齢や認証マーク、使用方法、成分、消費期限等)を確認する」や、「個人情報や履歴データ等の取扱いについて確認する」について「当てはまる」(「とても当てはまる」又は「どちらかというと当てはまる」の計)と回答した人の割合は、高齢者と全体で同程度でしたが、75歳以上では、「とても当てはまる」と回答した人の割合が全体よりも高くなっています。

一方で、「口コミや評価を判断材料にする」、「口コミや評価の内容が信頼できるか確認する(ステルスマーケティングかなど)」について「当てはまる」と回答した人の割合は、高齢者は全体よりも大幅に低くなっており、特に「とても当てはまる」と回答した人の割合が全体よりも大幅に低くなっています。

また、「意図せずに定期購入やサブスクリプションサービスになっていないか確認する」、「公式サイトかどうか確認する(偽サイトでないかなど)」、「複数のサイトから情報を集め、信頼できるか確認する」、「品質や効果が過剰に強調されていないか確認する」について「当てはまる」と回答した人の割合も、高齢者は全体よりも低くなっています(図表Ⅰ-2-2-35)。

こうした結果から、高齢者はインターネット通販において、安全性や個人情報には全体と同程度に気を付けている一方で、口コミや評価には全体と比べてあまり注意を払っていない傾向がみられます。また、意図しない定期購入や偽サイト、品質・効果の強調に対する注意や、複数サイトからの情報収集についても、高齢者は全体よりも注意を払っていない傾向がみられました。高齢者のこうした傾向は、インターネット通販でのトラブル防止の観点から、デジタルリテラシーが課題であることを示唆していると考えられます。

便利又は不利益があると感じる広告等は年齢層別で異なる

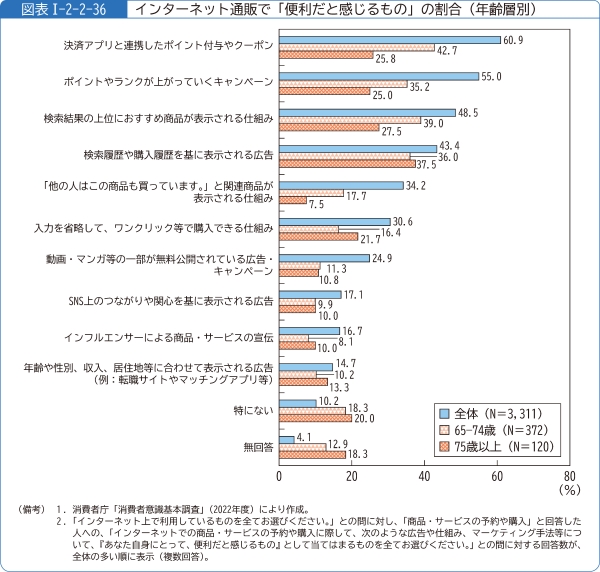

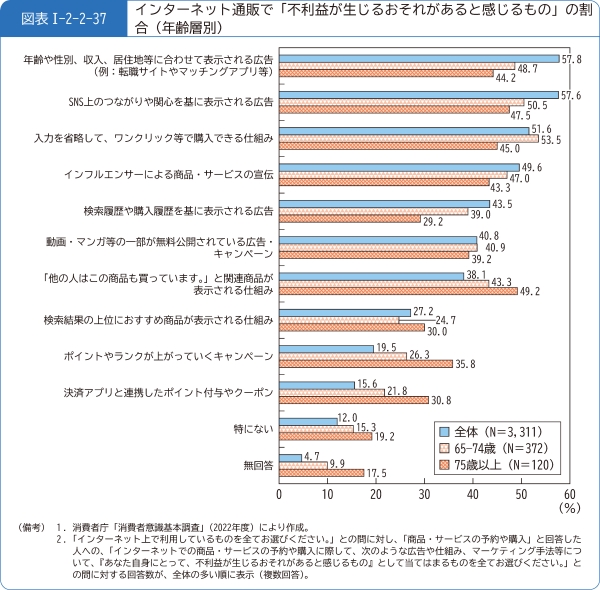

「消費者意識基本調査」(2022年度)で、「インターネットでの商品・サービスの予約や購入」をしている人に、広告やユーザーインターフェースに関連して、「便利だと感じるもの」及び「不利益が生じるおそれがあると感じるもの」をそれぞれ聞きました。

「便利だと感じるもの」(例:欲しいものを見つけやすい、簡単に買物ができる)については、全体及び65歳から74歳までは「決済アプリと連携したポイント付与やクーポン」(全体60.9%、65歳から74歳まで42.7%)と回答した人の割合が最も高い一方、75歳以上では「検索履歴や購入履歴を基に表示される広告」(37.5%)と回答した人の割合が最も高くなっていました。いずれの広告やユーザーインターフェースについても、高齢者は全体よりも「便利だと感じる」割合が低くなっています(図表Ⅰ-2-2-36)。

「不利益が生じるおそれがあると感じるもの」(例:購買意欲があおられたり、衝動買いをしてしまったりする、比較検討や契約条件の確認が不十分になる、個人情報やデータが利用される)については、全体では「年齢や性別、収入、居住地等に合わせて表示される広告(例:転職サイトやマッチングアプリ等)」(57.8%)と回答した人の割合が最も高い一方、65歳から74歳までは「入力を省略して、ワンクリック等で購入できる仕組み」(53.5%)、75歳以上では「『他の人はこの商品も買っています。』と関連商品が表示される仕組み」(49.2%)と回答した人の割合が最も高くなっていました。

多くの項目で、全体の方が「不利益が生じるおそれがあると感じる」割合が高くなっていますが、「『他の人はこの商品も買っています。』と関連商品が表示される仕組み」、「ポイントやランクが上がっていくキャンペーン」、「決済アプリと連携したポイント付与やクーポン」では、高齢者の方が全体よりも割合が高く、特に75歳以上で割合が高くなっています(図表Ⅰ-2-2-37)。

この結果から、インターネット通販における広告やユーザーインターフェースに対する感じ方は、いずれの項目でも「便利だと感じる」又は「不利益が生じるおそれがあると感じる」の両方の受け止め方があることがうかがえます。また、高齢者と全体に違いがあるだけでなく、高齢者の中でも年齢層別で違いがあることが分かりました。

インターネット通販で実際に困ったことは「解約までの手続やページが分かりにくい」こと

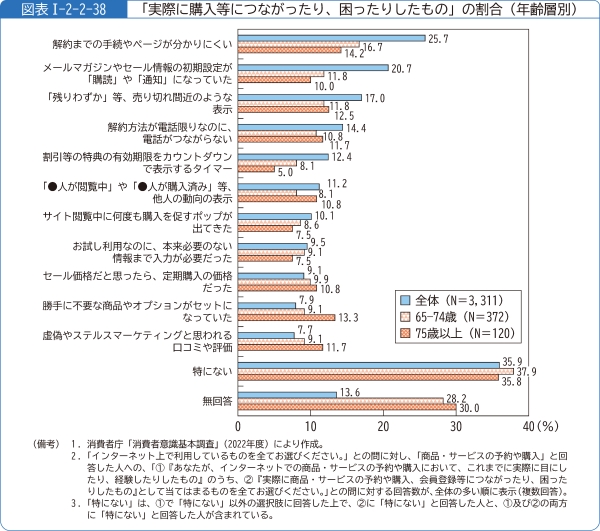

「消費者意識基本調査」(2022年度)で、「インターネットでの商品・サービスの予約や購入」をしている人に、「これまでに実際に目にしたり、経験したもの」を聞いた上で、そのうち「実際に商品・サービスの予約や購入、会員登録等につながったり、困ったりしたもの」を聞きました。

高齢者、全体共に、実際に購入等につながったり困ったりしたものは「特にない」が35%以上と最も高く、「解約までの手続やページが分かりにくい」が2番目でした。

また、65歳から74歳までと75歳以上を比較すると、「勝手に不要な商品やオプションがセットになっていた」、「虚偽やステルスマーケティングと思われる口コミや評価」、「『●人が閲覧中』や『●人が購入済み』等、他人の動向の表示」、「解約方法が電話限りなのに、電話がつながらない」、「セール価格だと思ったら、定期購入の価格だった」、「『残りわずか』等、売り切れ間近のような表示」では、75歳以上の方が高い割合となっています。特に、「勝手に不要な商品やオプションがセットになっていた」、「虚偽やステルスマーケティングと思われる口コミや評価」、「セール価格だと思ったら、定期購入の価格だった」では、75歳以上が全体よりも高い割合となっています(図表Ⅰ-2-2-38)。

この結果から、高齢者のインターネット通販の利用が増えていく中で、購入をあおる広告やユーザーインターフェース、解約方法を分かりにくくする仕組み等によって、実際に購入したり、困ったりしている高齢者も一定割合いることが分かりました。

担当:参事官(調査研究・国際担当)