第1部 第2章 第2節 (2)高齢者の消費者トラブル

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】高齢者の消費と消費者市民社会の実現に向けた取組

第2節 高齢者の消費行動と消費者トラブル

(2)高齢者の消費者トラブル

■高齢者の通信販売の消費者トラブル

65歳から74歳までは「インターネット通販」の割合が高くなっている

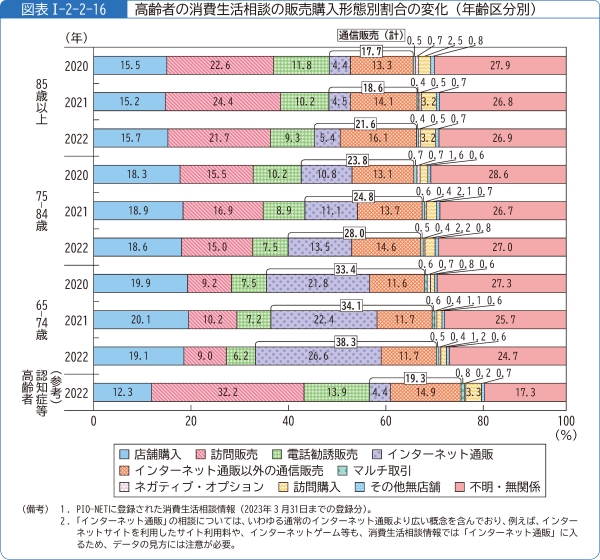

販売購入形態別に消費生活相談の割合の変化をみると、いずれの年齢区分も、2020年から2022年までの3年間で、「通信販売」の割合が増加しています。

「通信販売」の内訳を「インターネット通販」と「インターネット通販以外の通信販売」(テレビショッピングやカタログ通販等が含まれる。)に分けると、65歳から74歳までは「インターネット通販」の割合が高い一方で、75歳から84歳まではそれぞれ同程度の割合、85歳以上は「インターネット通販以外の通信販売」の割合が高くなっています(図表Ⅰ-2-2-16)。

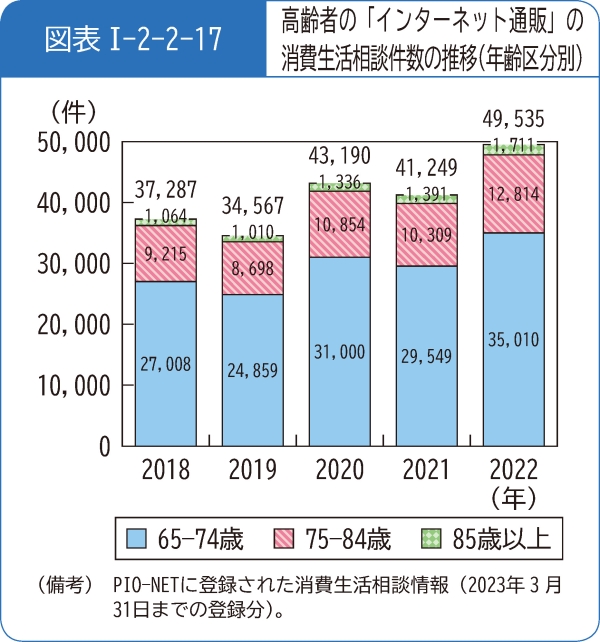

高齢者の「インターネット通販」の消費生活相談件数は近年最多の約5万件

高齢者の「インターネット通販」の消費生活相談件数は、2022年は約5万件と近年最多となりました。年齢区分別では、65歳から74歳までの相談件数が高齢者全体の約3分の2を占めています(図表Ⅰ-2-2-17)(「インターネット通販」の消費生活相談全体については、第1部第1章第4節参照。)。

なお、第1部第2章第1節でみてきたように、高齢者のインターネット利用率は、65歳から74歳までと75歳以上では大きな差があることも背景にあると考えられます(図表Ⅰ-2-1-6)。

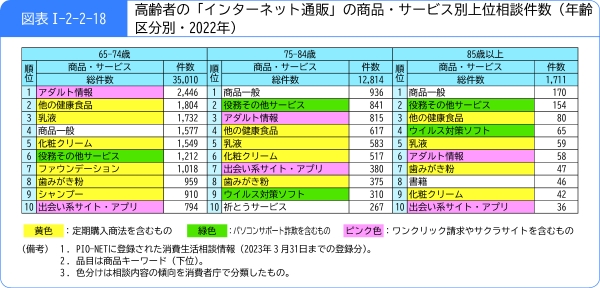

「インターネット通販」では定期購入やパソコンサポート詐欺に関する相談が上位にみられる

高齢者の「インターネット通販」の消費生活相談を商品・サービス別にみると、「他の健康食品」(ダイエットサプリが含まれる。)や「乳液」等の定期購入商法を含む相談が、65歳から74歳まででは10位以内の半数以上、その他の年齢区分でも10位以内の半数近くを占めています。そのほかには、「役務その他サービス」(パソコンサポートが含まれる。)や「ウイルス対策ソフト」等のパソコンサポート詐欺が含まれる相談、「アダルト情報」(ワンクリック請求が含まれる。)や「出会い系サイト・アプリ」(宝くじ当選や金銭支援、異性交際等をかたるメッセージでサクラサイトに誘導し、電子マネーやポイント料金を支払わせる手口が含まれる。)の相談が上位にみられます(図表Ⅰ-2-2-18)。

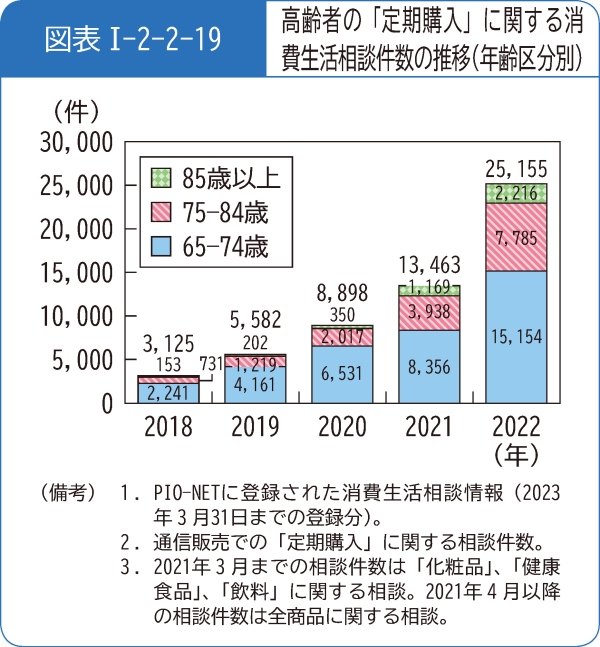

「定期購入」に関する相談は高齢者で急増

通信販売における「定期購入」に関する消費生活相談件数は、高齢者で増加し続けています。特に2022年の相談件数は、化粧品や健康食品の定期購入トラブルが高齢者で増加した影響で、前年の約2倍に急増し、過去最多となりました(図表Ⅰ-2-2-19)(定期購入の全体の傾向については、第1部第1章第4節参照。)。

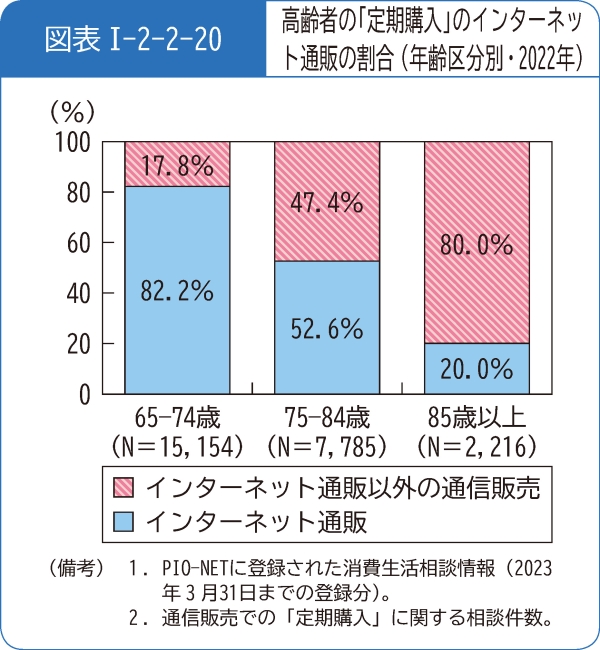

2022年の「定期購入」に関する相談におけるインターネット通販の割合をみると、65歳から74歳までは約8割を占めていますが、年齢区分が上がるほどインターネット通販の割合は減少し、85歳以上では2割でした。85歳以上では、主にテレビショッピングで定期購入トラブルが発生しています(図表Ⅰ-2-2-20)。

担当:参事官(調査研究・国際担当)