第2部 第1章 第2節 (3)消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁の主な消費者政策

第2節 消費者被害の防止

(3)消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保

特定商取引法及び預託法の厳正かつ適切な執行

消費者庁は、取引の公正及び消費者の利益の保護を図るため、特定商取引法及び預託法について、法と証拠に基づき、迅速かつ厳正に執行しています。特に全国的な広がりがあり、甚大な消費者被害のおそれのある重大事案に対する行政処分等に重点的に取り組んでいます。

2022年度の特定商取引法及び預託法の規定に基づく国の行政処分件数は、34件となりました。2022年度における国による主な処分は以下のとおりです。

①訪問販売業者3社に対する行政処分(2022年5月)

訪問販売業者3社に対する行政処分について(2022年5月27日)

URL:https://www.caa.go.jp/notice/entry/028762/

②訪問販売業者2社に対する行政処分(2022年6月)

訪問販売業者2社に対する行政処分について(2022年6月30日)

URL:https://www.caa.go.jp/notice/entry/029327/

③連鎖販売業者に対する行政処分(2022年10月)

連鎖販売業者に対する行政処分について(2022年10月14日)

URL:https://www.caa.go.jp/notice/entry/030531/

【KPI】 ①国による特定商取引法に基づく行政処分の件数

②前記①の行政処分の対象事業者の過去の売上高や契約金額の推定累計額を基に算出した消費者被害の推計額

【進捗】①2022年度:34件

②2022年度:1,154億円

特定商取引法・預託法等の改正及び施行に向けた取組

高齢化の進展、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた「新しい生活様式」における社会経済情勢の変化等により、消費者を取り巻く環境は大きく変化しています。そのような中で、消費者のぜい弱性につけ込む、巧妙な悪質商法による被害が増加しています。

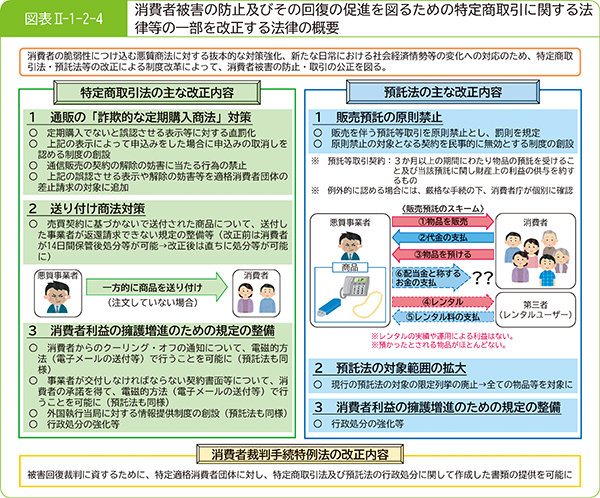

こうした状況を踏まえて、消費者被害の防止、消費者利益の保護を図るため、第204回国会に、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案」が提出されました。同法案は、一部修正を経て、同国会において可決・成立しました(令和3年法律第72号。以下「令和3年改正法」という。)。

令和3年改正法は、通信販売の契約の申込段階において消費者を誤認させるような表示を禁止するなどの「詐欺的な定期購入商法対策」、売買契約に基づかないで送付された商品を消費者が直ちに処分できることとするための「送り付け商法対策」、大規模な消費者被害が発生してきた販売を伴う預託等取引を原則として禁止し、確認を受けないで行った勧誘等を厳格な罰則の対象とするなどの「販売預託の原則禁止」等を内容とするもので、契約書面等の電磁的方法による提供に関する規定を除き、関連する政省令の整備等を行い、2022年6月1日までに施行されました(図表Ⅱ-1-2-4)。

令和3年特定商取引法・預託法の改正について

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/

契約締結時等における書面の交付については、令和3年改正法において、書面(紙)での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に書面での交付に代えてその記載事項を電磁的方法により提供することができることとされています。その具体的方法を規定する政省令の改正に向けて、消費者からの承諾取得の方法や電磁的方法による提供方法等について、オープンな場で広く関係者の意見を聞き検討するため、「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」を設置しました。同検討会では、ワーキングチーム会合も含めて、2021年7月30日から延べ13回にわたり会合を開催し、消費者団体、事業者団体、デジタル技術の専門家等から幅広く意見を伺いながら検討が重ねられ、2022年10月6日に報告書が取りまとめられました。

同報告書を基に、政省令の案を策定し、パブリックコメントや消費者委員会等への諮問を経て、2023年2月1日に改正政省令が公布されました。

なお、この政省令の改正に併せて、消費者被害の防止を図るため、電話勧誘販売に関する規定の改正も行いました。近年、消費者がテレビやウェブページ上の広告を見て、事業者に電話で注文する場合に、注文の電話で事業者から広告とは別の商品を不意打ち的に勧誘され、消費者がその商品を購入してしまうトラブル事例が増加したことから、それらの誘引手段によって消費者が電話をかけた場合も電話勧誘販売に含めるものです。具体的には、電話勧誘販売の要件として定められている、消費者に「電話をかけさせる方法」について、「ラジオ放送やテレビジョン放送を利用する方法」、「新聞や雑誌等への広告の掲載」、「ウェブページを利用する方法」等の手段を追加するもので、これらの手段により消費者が事業者に注文の電話をかけた際に、広告にない商品を不意打ち的に勧誘されたような場合は、電話勧誘販売に該当することになります。

これらの改正政省令は、2023年6月1日に施行されました。

預託法については、令和3年改正法が施行されたことを踏まえ、2022年度において、「預託等取引に関する法律の定義規定等に係る考え方(通達)」を公表し、事業者の行う取引が販売預託に該当するかを確認するための「それって販売預託?販売預託チェックシート」や消費者及び事業者向けの注意喚起のパンフレットを作成・公表するなどして、注意喚起や周知を図っています。

訪問販売等による悪質な住宅リフォームに関する消費者トラブルへの対応

訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に関する過量販売規制(注22)の運用の透明性及び事業者の予見可能性を高めるとともに、それらによって消費者被害の未然防止も図られるよう、「訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方」を策定・公表し、2022年6月23日から運用を開始しました。

これに伴い、住宅リフォーム事業者向けの周知用のチラシを公表するとともに、消費者向けの注意喚起としてポイントをまとめたチラシも公表し、消費者庁ウェブサイトや説明会等を通じた周知活動を行っています。

訪問販売等による悪質な住宅リフォームに関する消費者トラブルへの対策について(特定商取引法の通達改正・チラシの公表)(2022年6月22日)

URL:https://www.caa.go.jp/notice/entry/029218/

消費者契約法(実体法部分)の改正及び施行に向けた取組

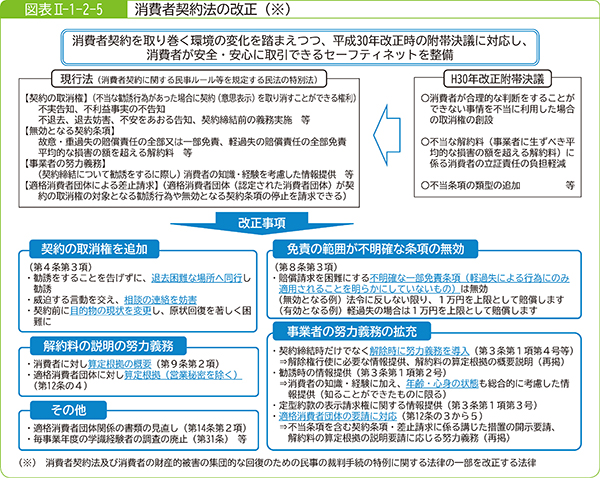

消費者庁では、2019年12月から行われた「消費者契約に関する検討会」の報告書等を踏まえ、第208回国会に、「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案」が提出され、同法案は同国会において可決・成立しました(令和4年法律第59号)(注23)。

同改正法は、退去困難な場所へ同行されての勧誘や威迫による相談妨害といった不当勧誘行為に対する取消権の拡充や、免責の範囲が不明確な条項(注24)は無効とする不当条項の追加、契約解除時に関する事業者の努力義務の新設等を内容とするものです。取消権の拡充や不当条項の追加等については2023年6月1日から、前記以外の改正事項については同年10月1日から施行されます(図表Ⅱ-1-2-5)。また、施行に伴う関係政令・内閣府令の整備等を行いました。

【KPI】

消費者契約法の認知度

(目標)2024年度までに50%

【進捗】2022年度:37.0%

消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)(消費者契約法関係)等について

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2022/

景品表示法の厳正な運用

2022年度は、新型コロナウイルス感染症の除菌関連商品やSDGs関連商品の不当表示、一般消費者にとって身近な果実飲料や回転寿司の販売に関する不当表示のほか、いわゆるナンバーワン表示(注25)に関する不当表示等について、計41件の措置命令及び計17件の課徴金納付命令(合計3億441万円)等を行いました。インターネット消費者取引に関する広告表示への対応を含め、引き続き同法の適切な運用に取り組みます。

【KPI】

インターネット上の広告の監視業務の結果公表資料へのアクセス数

【進捗】2022年度:1万9930回

景品表示法の改正

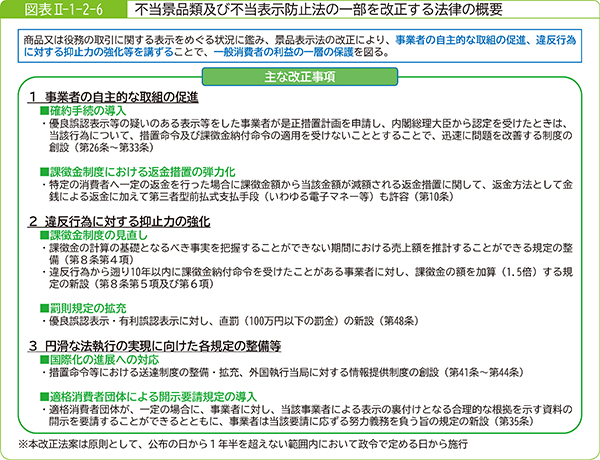

2022年3月から、「景品表示法検討会」において、2014年の景品表示法の改正から、一定期間が経過したことに加え、デジタル化の進展等の景品表示法を取り巻く社会環境の変化等を踏まえた消費者利益の保護を図る観点から、事業者団体、消費者団体、学識経験者を含めて、必要な措置の検討が行われました。具体的には、事業者の自主的な取組の促進に向けた措置、違反行為に対する抑止力の強化、消費者庁と適格消費者団体等他の主体との連携等について議論が重ねられ、2023年1月に報告書が取りまとめられました。

同報告書等を踏まえて法案の検討を行い、2023年2月に「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同法律案は第211回国会に提出されました。同法律案は、同国会において、同年5月に可決・成立しました(令和5年法律第29号)。

同改正法には、事業者の自主的な取組を促進するための確約手続、繰り返し違反行為を行う事業者に対する課徴金の割増規定、悪質な事業者へ対応するための直罰規定、適格消費者団体が事業者に対し表示の合理的根拠の開示要請ができるとする規定等が盛り込まれています(図表Ⅱ-1-2-6)。

景品表示法検討会報告書(2023年1月13日)

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/review_meeting_004/assets/representation_cms212_230302_01.pdf

ステルスマーケティングへの対応

広告主が自らの広告であることを隠したまま広告を出稿するなどのステルスマーケティングについて、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為を規制する景品表示法の観点から、対応を検討するため、2022年9月から「ステルスマーケティングに関する検討会」を開催し、同年12月に報告書を公表しました。そして、同報告書を踏まえ、2023年3月、景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示において、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を新たに不当表示として指定し、同年10月1日から施行予定です。

ステルスマーケティングに関する検討会報告書(2022年12月28日)

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/review_meeting_005/assets/representation_cms216_221228_03.pdf

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(2023年3月28日)

URL:https://www.caa.go.jp/notice/entry/032672/

既存の枠組みに捉われない抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方についての検討

第208回国会で可決・成立した「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律」に対する附帯決議において、消費者契約法の消費者法制における役割等を多角的な見地から整理し、既存の枠組みに捉われない抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方について検討すべき旨が示されたことや、高齢化・デジタル化の進展等消費者を取り巻く環境が大きく変化していること等を受け、2022年8月から「消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会」(以下「有識者懇談会」という。)を開催しています。民法・消費者法に限らない各法分野の有識者のほか、経済学、情報デザイン、データサイエンス、心理学等様々な分野の有識者のヒアリングを行い、法体系全体の中で消費者法が果たすべき役割や、消費者法全体の中での各法律の実効的な役割分担等を含め、幅広く多角的な観点から議論を行っています。また、この有識者懇談会は、オンラインでのライブ配信による一般傍聴及び動画配信(注26)を行うとともに、消費者庁ウェブサイトにて会議資料等を公表しています。

消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/review_meeting_004/

食品表示制度の適切な運用

消費者庁は、食品表示制度について、適切な運用を図るとともに普及啓発を行っています。また、主に以下の施策に取り組んできました。

食物アレルギー表示制度

食物アレルギー表示制度については、これまでアレルゲンを含む食品として、表示を推奨してきた「くるみ」について、2023年3月に、義務表示の対象となる「特定原材料」に移行する食品表示基準の改正を行いました。これは、おおむね3年ごとに全国のアレルギー専門医を対象として実施している「即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査」において、くるみの症例数及び症例数に占める割合が継続的に増加していること、食品中のくるみの有無を科学的に検証するための検査法が確立されたことを踏まえたものです。なお、当該改正については、2025年3月31日までの約2年間の経過措置が設けられています。

遺伝子組換え表示制度

遺伝子組換え表示制度については、これまでは、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産管理が行われた旨の任意表示に代えて「遺伝子組換えでない」との表示も可能としてきました。しかしながら、分別生産流通管理をしても遺伝子組換え農産物が混入している可能性があるにもかかわらず「遺伝子組換えでない」とする表示を認めることは、消費者の誤認防止や表示の正確性の担保の観点から問題があるとして、「遺伝子組換えでない」旨の表示ができるのは、遺伝子組換え農産物の混入がないことが科学的に検証できる場合に限定する改正を2019年4月に行い、2023年4月に施行されました。なお、遺伝子組換え農産物が混入しないように「分別生産流通管理」が行われたことを確認しただけのものについては、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理した旨、例えば、「遺伝子組換え混入防止管理済」等の表示を可能とすることとし、より消費者に分かりやすい表示とすることとしました。

外食・中食における食物アレルギーに関する取組

外食・中食(注27)における食物アレルギーに関する取組については、「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」の2021年度の改正において、国は事業者等が行う情報提供に関する取組等を積極的に推進する旨が追加されました。これを踏まえ、2023年3月に、食物アレルギー患者向けに、外食・中食を利用する際に気を付けてほしいポイントについて、事業者向けに、食物アレルギー対応の必要性、事業者の取組事例や食物アレルギーに関する基礎知識等について、イラスト等を用いて分かりやすく説明したパンフレットを作成しました(図表Ⅱ-1-2-7)。

インターネット販売における食品表示情報提供

インターネット販売における食品表示に関する情報提供については、近年、「新しい生活様式」の下、インターネットによる食料の購買が大きく増加していることを踏まえ、2022年6月にインターネット販売における食品表示情報の掲載方法を示した「インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック(注28)」を公表しました。

保健機能食品

特定保健用食品制度の更なる活用に向け、疾病リスク低減表示については、2021年度の調査事業の結果を基に基準の見直し等に関する通知改正(注29)を行うとともに、消費者委員会に安全性及び効果について諮問しました。栄養機能食品については、2022年9月に「栄養成分の機能表示等に関する調査・検討事業報告書(注30)」を公表し、最新の科学的根拠を確認した上で、20種の栄養成分の機能表示に関する文言の見直しに向けた方針を整理しました。

【KPI】

消費者の食品表示制度への理解度

(目標)期限表示 52.9%、栄養成分表示 34.1%

【進捗】2021年度:期限表示 51.5%、:栄養成分表示 36.9%

- (注22)日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品等の売買契約等の締結について勧誘すること等の禁止。

- (注23)第210回国会で可決・成立した「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案」については、第2部第1章第2節(1)を参照。

- (注24)軽過失による行為のみ適用されることを明らかにしていないもの。

- (注25)広告等の表示物において、「№1」、「第1位」、「トップ」、「日本一」等と強調する表示。

- (注26)インターネット上での動画配信は有識者懇談会終了後1週間程度公開し、議事録は会議資料として消費者庁ウェブサイト上に公表。

- (注27)家庭外で商業的に調理・加工されたものを購入して食べる形態の食事。

- (注28)https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/guideline/assets/food_labeling_cms202_221202_01.pdf

- (注29)https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_specified_health_uses/notice/assets/food_labeling_cms201_220831_08.pdf

- (注30)https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/research/2021/assets/food_labeling_cms206_20220930_01.pdf

担当:参事官(調査研究・国際担当)