第2部 第1章 第2節 (2)消費者の安全の確保

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁の主な消費者政策

第2節 消費者被害の防止

(2)消費者の安全の確保

消費者の安全・安心確保のための取組

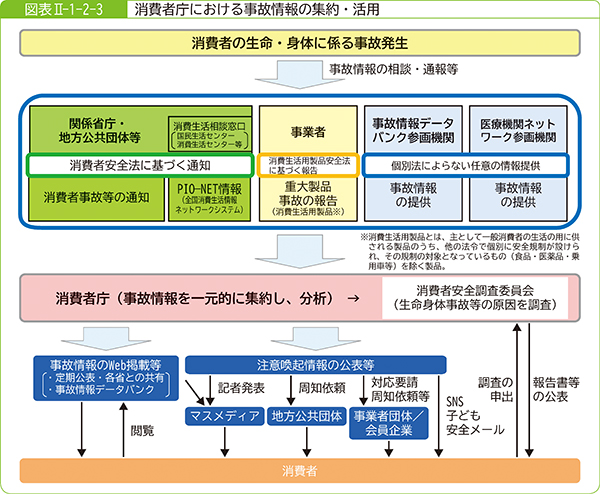

消費者庁では、消費者事故等に関する情報を集約し、その事例の分析を踏まえつつ、消費者に向けた注意喚起や関係行政機関等への情報提供、事業者・事業者団体への対応要請等(以下「注意喚起等」という。)を実施し、消費者事故等の未然防止・拡大防止に取り組んでいます。

消費者事故等に関する情報には、消費者安全法の規定に基づく地方公共団体や関係行政機関からの重大事故等の通知や消費生活用製品安全法の規定に基づく事業者からの重大製品事故の報告による情報のほか、事故情報データバンク参画機関からの情報、医療機関ネットワーク事業による情報等があります(第1部第1章第2節参照。)。収集した事故情報は必要に応じて関係省庁に共有しており、関係省庁における規制の整備等の検討の一助となっています(注17)。

また、消費者庁では、これらの消費者事故等について、重篤な身体被害が出ているもの、事故情報が増加しているもの、事故の内容に新規性のあるもの等を中心に分析を行った上で、消費者に向けた注意喚起等を実施しています(図表Ⅱ-1-2-3)。

子供の事故防止に関しては、子供の死因の上位を占めている不慮の事故を防止するため、「子どもを事故から守る!プロジェクト(注18)」を推進しています。具体的には、保護者等に向けて注意喚起を実施するとともに、事故予防の注意点等を「子ども安全メールfrom消費者庁」、「消費者庁 子どもを事故から守る!公式Twitter」から定期的に発信しているほか、子供に予期せず起こりやすい事故とその予防法・対処法のポイントを「子どもの事故防止ハンドブック」にまとめ、保護者等へ配布しています。また、2022年度の「子どもの事故防止週間(注19)」では、転落事故の防止について集中的に広報活動を実施しました。加えて、2022年9月に発生したイベント会場でのゴーカートによる事故を受け、子供自身がゴーカート等を運転できる施設等の安全確保のため、内閣官房こども家庭庁設立準備室と連名でスポーツ庁や関係省庁を通じ、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)や関連施設等に、カート施設等の安全点検及び安全対策の徹底等を要請するとともに、消費者向けの注意喚起を実施しました。

このほか、消費者事故等の防止に資するよう、「事故情報データバンク」(第1部第1章第2節参照。)に集約した事故情報をデータベース化して公開するとともに、リコール製品に起因する消費者事故等を防ぐため、関係法令等の規定に基づき関係行政機関が公表したリコール情報や、事業者が自主的に行っているリコール情報を集約して、「リコール情報サイト」から発信しています。

【KPI】

特定の注意喚起の認知度

(目標)SNSのエンゲージメント数:2,000回以上/1投稿当たり

【進捗】2022年度:1,800回/1投稿当たり

食品安全に関するリスクコミュニケーション

消費者庁では、「食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項」(平成24年6月閣議決定)に基づいて、食品安全に関するリスクコミュニケーション(注20)について関係省庁間の調整を行っています。これまで、「食品中の放射性物質」、「食品安全全般」等をテーマに取り組み、消費者が食品のリスクについて、正しい知識に基づく適切な消費行動をとれるよう、食品の安全性に関する様々なトピックスによるリスクコミュニケーションや情報提供を関係省庁と連携して推進しています。

2022年度に新たに実施した取組としては、東京電力福島第一原子力発電所におけるALPS処理水(注21)の海洋放出と日本の食品の安全性について、日本語及び3か国語で内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)メッセージを発信するとともに、神奈川県と東京都で、「Learn Marche~太平洋(岩手・宮城・福島・茨城)のいまを知って、おいしさ実感!~」として、被災地の食品の安全性及び魅力等に関する情報提供を行うイベントを開催しました。

消費者安全調査委員会の活動

消費者安全調査委員会(以下「調査委」という。)は、消費者事故から教訓を得て、事故の予防・再発防止のための知見を得ることを目的に、2012年10月、消費者庁に設置されました。

調査委では、様々な製品・役務に関する事故調査を行っており、2022年度には、「学校の施設又は設備による事故等」及び「エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故」の調査報告書を公表しました。

学校の事故等に関する報告書によれば、98%以上の学校で安全点検を実施したとされているにもかかわらず、学校内の施設又は設備に起因する事故、具体的には、ゴールポストの転倒、教室の窓からの転落等により、小中学生が死亡する事故が起きています。調査委では、事故の要因や安全点検の状況等を調査・分析し、労働安全分野等のリスクアセスメント等の知見を参考に学校における安全点検の手法の改善を行うこと、また、安全点検の担い手について、外部人材の活用が促進されるよう支援すること、更には、死亡事故の発生可能性のある箇所については緊急的対策を学校に依頼し、その結果について把握、検証するよう、文部科学大臣に対して意見を述べました。

また、HIFUによる事故に関する報告書によれば、HIFUによる施術に関して2017年に国民生活センターが注意喚起を実施し、それを受けてエステティック業界の主要団体は加盟するエステサロン等にHIFU施術を禁止したにもかかわらず、団体に未加盟の店舗等では現在でも施術が行われ、事故が報告されています。調査委では、厚生労働大臣に対しては、医師法上の取扱いを整理し、これにより施術者が限定されるようにすること、輸入機器流通の監視強化、施術者への情報共有の実施を、経済産業大臣に対しては業界全体への注意喚起を、消費者庁長官に対しては利用者への注意喚起を実施するよう、それぞれ意見を述べました。

そのほか、2022年度には、新たに「木造立体迷路の床板の落下による事故」について調査を開始しました。

こうした調査委の意見を受けて、意見先となった省庁の取組も着実に進められています。2022年3月に公表した「ネオジム磁石製のマグネットセットによる子どもの誤飲事故」では、経済産業大臣に対して法令による規制を求めたことにより、経済産業省による、マグネットセットに対する規制につながりました。

また、2022年10月で調査委の設置から10年を迎えたことから、これまでの活動を総括し、今後期待される調査について検討した結果を「消費者安全調査委員会設立10年の活動報告書」(以下「活動報告書」という。)として取りまとめ、公表しました。活動報告書では、調査委設立前に開催された「事故調査機関の在り方に関する検討会」の提言はおおむね実現されたとした上で、現地調査のルール化や事務局体制の強化等の課題のほか、関心領域の拡大及び深化とそれに伴う役割等について示されました。活動報告書で示されたこれまでの実績や求められる役割及び機能を踏まえ、2022年10月以降改選した委員の下、第6期の調査委として活動を行っています。

消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書

学校の施設又は設備による事故等(2023年3月3日)

URL:https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_019/

消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書

エステサロン等でのHIFU (ハイフ)による事故(2023年3月29日)

URL:https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_022/

担当:参事官(調査研究・国際担当)