第1部 第1章 第2節 (2)消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁の主な消費者政策

第2節 消費者被害の防止

(2)消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保

特定商取引法及び預託法の厳正かつ適切な執行

消費者庁は、取引の公正及び消費者の利益の保護を図るため、特定商取引法及び預託法について、法と証拠に基づき、迅速かつ厳正に執行しています。特に全国的な広がりがあり、甚大な消費者被害のおそれのある重大事案に対する行政処分等に重点的に取り組んでいます。

2021年度の特定商取引法及び預託法に基づく国の行政処分件数は、41件となりました。2021年度における国による主な処分は以下のとおりです。

①連鎖販売業者2名に対する行政処分(2021年6月)

連鎖販売業者2名に対する行政処分について

(2021年6月23日)

URL:https://www.caa.go.jp/notice/entry/024706/

②株式会社LIBELLAに対する行政処分(2021年7月)

通信販売業者【株式会社LIBELLA】に対する行政処分について

(2021年7月16日)

URL:https://www.caa.go.jp/notice/entry/024951/

③株式会社アクアラインに対する行政処分(2021年8月)

訪問販売業者【株式会社アクアライン】に対する行政処分について

(2021年8月31日)

URL:https://www.caa.go.jp/notice/entry/025489/

【KPI】

特定商取引法・預託法による行政処分件数

【進捗】

2021年度:特定商取引法:41件、預託法:0件

送り付け、定期購入に関する消費生活相談件数

【進捗】

2021年度:送り付け:3,491件、定期購入:48,098件

特定商取引法及び預託法等の改正並びに施行に向けた取組

高齢化の進展、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた「新しい生活様式」における社会経済情勢の変化等により、消費者を取り巻く環境は大きく変化しています。そのような中で、消費者のぜい弱性につけ込む、巧妙な悪質商法による被害が増加しています。

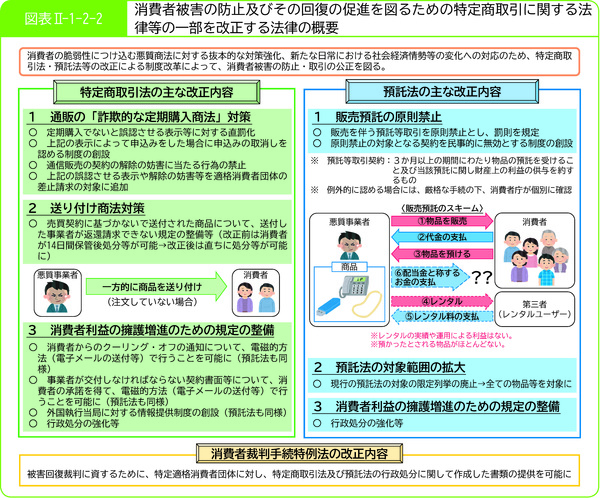

こうした状況を踏まえて、消費者被害の防止、消費者利益の保護を図るため、第204回国会に、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案」を提出しました。同法案は、一部修正を経て、同国会において可決・成立しました(令和3年法律第72号)。

改正法は、通信販売の契約の申込段階において消費者を誤認させるような表示を禁止するなどの「詐欺的な定期購入商法対策」、売買契約に基づかないで送付された商品を消費者が直ちに処分できることとするための「送り付け対策」、大規模な消費者被害が発生してきた販売を伴う預託等取引を原則として禁止し、確認を受けないで行った勧誘等を厳格な罰則の対象とするなどの「販売預託の原則禁止」等を内容とするもので、契約書面等の電磁的方法による提供に関する規定を除き、2022年6月1日までに施行されました。また、施行に向け、関連する政省令の整備等を行いました(図表Ⅱ-1-2-2)。

契約書面等の電磁的方法による提供については、消費者からの承諾の取り方、電磁的方法による提供の在り方について、オープンな場で広く意見を聴取するため、「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」を2021年7月30日から開催しています。

令和3年特定商取引法・預託法の改正について

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/

消費者契約法(実体法部分)の改正に向けた検討

①主な検討の経緯

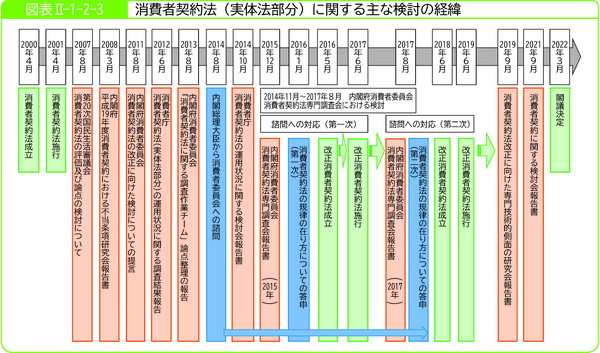

2001年から施行された消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される契約を幅広く対象としてその適正化を図るため、民事ルールとして、不当な勧誘により締結させられた契約の取消しや消費者の利益を不当に害する契約条項の無効を定めています(図表Ⅱ-1-2-3)。2016年の法改正では、社会の高齢化の進展を背景に、いわゆる過量契約に係る取消権の創設等がなされました。また、2018年の法改正では、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置き、消費者の不安をあおる告知(いわゆる就職セミナー商法等)、好意の感情の不当な利用(いわゆるデート商法等)といった不当勧誘行為に対する取消権の創設等がなされました。引き続き、改正内容の周知・啓発活動の一環として、リーフレットの関係機関への配布、各種説明会での説明等を行っています。

②更なる見直しの検討

2019年12月から「消費者契約に関する検討会」において、超高齢社会の進展やデジタル化等消費者契約を取り巻く環境の急激な変化や、消費者の様々なぜい弱性に対応したセーフティネットの整備という観点から、消費者・事業者の関係者を含めて、検討が行われました。具体的には、消費者の様々なぜい弱性に対応する取消権の創設、解約料が「平均的な損害の額」を超えることを消費者が立証する際の負担軽減、サルベージ条項(注6)等の新たな不当条項への対応等について検討が重ねられ、2021年9月に検討会報告書が取りまとめられました。

消費者庁では、同報告書や、意見募集・意見交換等を踏まえ、法案の検討を行いました。2022年3月に、「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第208回国会に提出しました。本法律案には、取消権の拡充、解約料の算定根拠の説明についての努力義務、免責に係るサルベージ条項を無効とする規定の追加や解約権行使に必要な情報提供の努力義務等が盛り込まれています。

【KPI】

消費者契約法の認知度

(目標)2024年度までに50%

【進捗】2021年度:34.7%

景品表示法の厳正な運用

2016年度から課徴金制度の運用が開始されるなど、景品表示法の重要性は一層高まっているところです。

2021年度は、新型コロナウイルス関連商品に関する不当表示等について、計41件の措置命令及び計15件の課徴金納付命令(合計4億8484万円)等を行いました。インターネット消費者取引に係る広告表示への対応を含め、引き続き同法の適切な運用に取り組みます。

【KPI】

景品表示法に基づく措置命令件数

【進捗】2021年度:41件

課徴金納付命令件数

【進捗】2021年度:15件

アフィリエイト広告等への対応

近年、インターネット上の広告手法の多様化・高度化等に伴い、アフィリエイト広告が多くみられます。アフィリエイト広告とは、アフィリエイト・プログラムを利用した成果報酬型の広告です。商品等の供給主体が、消費者に対して不当表示を行った場合、景品表示法上の措置が講じられます。

アフィリエイト広告は、広告主ではないアフィリエイターが表示物を作成・掲載するため、広告主による表示物の管理が行き届きにくいという特性や、アフィリエイターが成果報酬を求めて虚偽誇大広告を行うインセンティブが働きやすいという特性があります。加えて、消費者にとっては、アフィリエイト広告であるか否かが外見上判別できない場合もあるため、不当表示が行われるおそれがあります。

こうした観点から、消費者庁では、アフィリエイト広告の状況及び課題を明らかにし、不当表示が生じない健全な広告の実施に向けた対応方策を検討するため、「アフィリエイト広告等に関する検討会」を開催しました。検討会では、関係者からのヒアリングを基に論点の整理等を行い、報告書を取りまとめました。

報告書では、アフィリエイト広告の表示内容について、まずは「表示内容の決定に関与した事業者」とされる広告主が責任を負うべき主体であることを周知徹底していく必要があるとされました。また、悪質な事業者に対しては、景品表示法とともに、特定商取引法等の適用を含めた厳正な法執行が重要であること、不当表示の未然防止策として景品表示法第26条に基づく事業者が講ずべき表示の管理上の措置に関する指針を、アフィリエイト広告の広告主が講ずべき措置を具体化するために改正すること等が提言されました。

アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書(2022年2月15日)

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/review_meeting_003/assets/representation_cms216_220215_01.pdf

食品表示制度の適切な運用

消費者庁は、2020年3月末日をもって経過措置期間が終了し、運用が開始された食品表示法に基づく新たな食品表示制度について、適切な運用を図るとともに、普及啓発を行っています。現在、主に取り組んでいる施策は以下のとおりです。

原料原産地制度

輸入品を除く全ての加工食品について、重量割合上位1位の原材料の原産地(当該原材料が加工食品の場合は製造地。)の表示を義務付けています。対象原材料の原産地が複数の場合は、国名を重量順に表示することが原則となりますが、一定の条件を満たす場合は、過去の実績等を踏まえた「又は表示」、「大括り表示」を認めることとしました。本制度は2017年9月に施行され、2022年3月末までを経過措置期間としていました。

遺伝子組換え食品表示制度

2019年4月に、消費者の誤認防止等の観点から現行の制度における「遺伝子組換えでない」旨の表示を2つの表現に分ける見直しを行いました。分別生産流通管理を実施し、①遺伝子組換え農産物の混入を5%以下に抑えているものについては、適切に分別生産流通管理を実施している旨の表示、②遺伝子組換え農産物の混入がないと認められるものについては、「遺伝子組換えでない」旨の表示を可能とし、より消費者に分かりやすい表示ができることとしました。本制度は2023年4月に施行されます。

食品表示の分かりやすさ等新たな食品表示の課題への対応

消費者委員会が取りまとめた「食品表示の全体像に関する報告書」(2019年8月)に基づき、表示可能面積に対する一括表示面積の割合や、いわゆる一括表示に対する消費者の意向及び利活用実態等の現状を把握するための調査を2020年度から2021年度に実施しました。また、デジタルツールを活用した食品表示の可能性を検討するため、2020年度と比較して規模を拡大した実証を行うとともに、食品関連事業者における食品表示データの管理等に係る実態調査を実施しました。

食品添加物の不使用表示に関するガイドライン

2020年3月に「食品添加物表示制度に関する検討会報告書」が取りまとめられ、食品添加物の不使用表示については、食品表示基準に規定された表示禁止事項に該当するか否かのメルクマールとなるガイドラインを新たに策定することが提案されました。これを踏まえ、2021年3月から「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会」を開催し、有識者を交えた議論を行い、2022年3月末にガイドラインを策定しました。

インターネット販売における食品表示情報提供

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い消費者のEC(電子商取引)サイトによる食品の購買が増加傾向にあったことから、インターネット販売における食品表示情報提供の在り方の検討を行いました。ECサイトにおける国内外の食品表示実態調査や消費者の意向調査等の結果を踏まえ、「インターネット販売における食品情報提供を行うためのガイドブック」を作成し、2022年度夏頃に公表することとしています。

特定保健用食品制度

2021年3月、「特定保健用食品制度(疾病リスク低減表示)に関する検討会」で、「特定保健用食品制度(疾病リスク低減表示)に関する今後の運用の方向性」が取りまとめられました。本取りまとめにおいて、速やかに具体的な対応を進めることとされた「むし歯」、「カルシウムと骨粗しょう症」及び「葉酸と神経管閉鎖障害」に関する疾病リスク低減表示について調査を実施しました。また、制度の運用改善を目的に、「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令」(平成21年内閣府令第57号)等の改正を行うこととしています。

【KPI】

食品表示制度に関する消費者の理解度

期限表示【R2:55.4%/60.1%】、栄養成分表示【R2:37.9%/39.9%】等

- (注6)本来なら全部無効となる条項に「法律で許容される範囲において」等の文言を加えて、法律によって無効とされない範囲に限定する条項。

担当:参事官(調査研究・国際担当)