第1部 第1章 第2節 (3)消費者の苦情処理、紛争解決のための枠組みの整備

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁の主な消費者政策

第2節 消費者被害の防止

(3)消費者の苦情処理、紛争解決のための枠組みの整備

消費者団体訴訟制度の運用

消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体が、①消費者被害の未然防止や拡大防止のため、事業者に対して不当な行為をやめること等を求めること(差止請求)や、②相当多数の消費者に代わって、訴訟を通じて事業者に対して消費者被害の集団的な回復を求めること(被害回復)ができる制度です。

消費者契約法において、消費者被害の未然防止・拡大防止の実効性を確保するため、「適格消費者団体」が事業者の不当な行為に対して差止請求権を行使することができる制度(差止請求)が創設され、2007年6月に施行されました。適格消費者団体の差止請求権は、その後景品表示法、特定商取引法及び食品表示法に規定され、行使できる対象が拡大されています。

消費者庁は、適格消費者団体として、2021年10月に新たに1団体を認定し、2022年4月末時点では、22団体が認定されています。適格消費者団体による差止請求は、制度の運用開始から2022年4月末までの間に約880事業者に対して行われ、うち約80事業者に対し、差止請求訴訟が提起されていることが報告されています。

訴訟を通じて消費者被害を集団的に回復するため、消費者裁判手続特例法が2016年10月に施行され、「特定適格消費者団体」が被害回復裁判手続を行い、事業者から被害金額を取り戻すことができるようになりました(被害回復)。消費者庁は、特定適格消費者団体として、2021年10月に新たに1団体を認定し、2022年4月末時点では、4団体が認定されています。

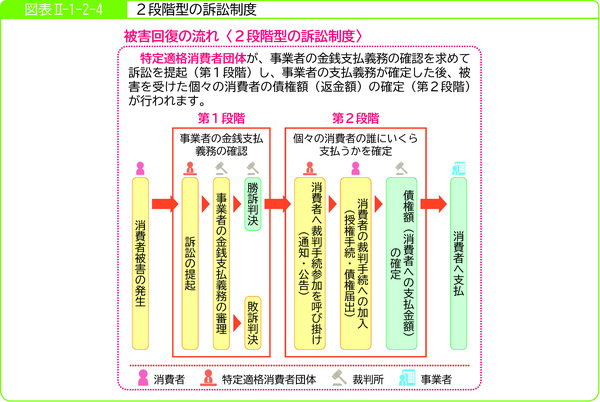

消費者裁判手続特例法では、二段階の手続により消費者被害の回復が図られることが特徴です(図表Ⅱ-1-2-4)。学校法人が、その設置する大学の医学部入学試験において、受験生の属性(性別や高校卒業年からの経過年数等)に応じて得点調整を行っていた事案の一つに関して、2020年3月、日本初の共通義務確認訴訟(第一段階)の判決が言い渡されました。同判決は入学検定料相当額等の支払義務(共通義務)を認めるもので、その後確定しました。同事案に関して、個々の対象消費者の対象債権の確定手続(第二段階)が行われ、2021年7月に、同手続において和解が成立しました。このほかにも2022年3月末時点で、第二段階の手続が終了したものが1件、第二段階の手続が進められているものが1件あります。

【KPI】

消費者団体訴訟制度の認知度

(目標)2024年度までに40%

【進捗】2021年度:20.7%

消費者裁判手続特例法の見直しに向けた検討

消費者裁判手続特例法等について、同法の運用状況を踏まえつつ、消費者にとっての利用のしやすさ、特定適格消費者団体の社会的意義・果たすべき役割等の多角的な観点から検討を行うため、2021年3月から、「消費者裁判手続特例法等に関する検討会」を開催し、2021年10月に報告書が取りまとめられました。同報告書では、「消費者団体訴訟制度はいわば社会的インフラの一つともいえる」とされ、制度自体の意義が改めて明らかにされました。また、同報告書では、この制度が、消費者にとって利用しやすく、また、消費者被害の救済を更に推し進めるものとなるとともに、制度を担う団体の活動を支える環境整備を行うという観点から道筋が示されました。消費者庁では、同報告書や、意見募集・意見交換等を踏まえ、法案の検討を行いました。2022年3月に、「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第208回国会に提出しました。本法律案には、共通義務確認訴訟の対象範囲の拡大、共通義務確認訴訟における和解に係る規定の整備、消費者に対する情報提供方法の充実、消費者団体訴訟等支援法人に係る制度の新設等が盛り込まれています。

担当:参事官(調査研究・国際担当)