解雇その他不利益な取扱いに関するQ&A

質問

-

Q1

-

Q2

-

Q3

-

Q4

-

Q5

-

Q6

-

Q7

-

Q8

-

Q9

-

Q10

回答

- Q1 不利益な取扱いとはどのようなものですか。

- A

労働者に対する不利益な取扱いの内容としては、本法第3条から第7条までに定めるものを含め、例えば、以下のようなものが考えられます。

- 労働者たる地位の得喪に関すること(解雇、退職願の提出の強要、労働契約の終了・更新拒否、本採用・再採用の拒否、休職等)

- 人事上の取扱いに関すること(降格、不利益な配転・出向・転籍・長期出張等の命令、昇進・昇格における不利益な取扱い、懲戒処分等)

- 経済待遇上の取扱いに関すること(減給その他給与・一時金・退職金等における不利益な取扱い、損害賠償請求等)

- 精神上・生活上の取扱いに関すること(事実上の嫌がらせ等)

退職者に対する不利益な取扱いとしては、例えば、公益通報をしたことを理由とした退職金の減額や損害賠償請求、嫌がらせなどが考えられます。

また、役員に対する不利益な取扱いとしては、例えば、報酬の減額や取締役会招集通知の不送付、嫌がらせなどが考えられます。 - Q2 公益通報をした後に、事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けた場合には、どうすればよいですか。

- A

通報者が事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けた場合には、都道府県労働局における個別労働紛争解決制度を利用したり、裁判所における紛争解決制度(労働審判手続、仮処分手続、民事訴訟手続など)を利用したりするなどして、自ら解決を図っていくことになります。

- Q3 公益通報した労働者を、就業規則上の守秘義務違反により懲戒処分できますか。

- A

本法における公益通報の対象は犯罪行為やその他の法令違反行為という反社会性が明白な行為であり、秘密として保護するに値しないと考えられることから、通常、これらの事実について本法に定める要件に該当する公益通報をしても、守秘義務違反を問われることはないと考えられます。なお、公益通報をしたことを理由とした解雇その他不利益な取扱いは本法の規定により禁止されますが、その他の法令違反や内部規程違反を理由とした解雇その他の懲戒処分等の当否については、事案ごとに判断されることになります。

- Q4 公益通報するために、労働者が法令や内部規程に違反して、通報対象事実を証明する資料等を持ち出した場合、資料等を持ち出したことを理由とした当該労働者に対する解雇その他不利益な取扱いは禁止されますか。

- A

公益通報をしたことを理由とした解雇その他不利益な取扱いは本法の規定により禁止されますが、その他の法令違反や内部規程違反を理由とした解雇その他の懲戒処分等の当否については、事案ごとに判断されることになります。

- Q5 公益通報がなされた場合、その公益通報者に以前から問題があった場合であっても、その公益通報者に対して解雇その他の懲戒処分等をすることは禁止されますか。

- A

本法では、公益通報をしたことを理由とした解雇その他不利益な取扱いが禁止されています。公益通報をしたこと以外の理由に基づいて解雇その他の懲戒処分等をすることは本法の規定に抵触しませんが(他の法理により制限される場合はあり得ます。)、後の紛争を防止するために、解雇その他の懲戒処分等が公益通報をしたことを理由とするものではないことについて、客観的で合理的な根拠を示すことができるようにしておくことが望ましいと考えられます。

- Q6 外部公益通報がなされた結果、事業者の社会的信用が損なわれた場合は、通報者に対して解雇等の処分を行うことや損害賠償を請求することはできますか。

- A

本法の規定により、公益通報をしたことを理由とした解雇その他不利益な取扱いは禁止され、また、公益通報によって損害を受けたことを理由として公益通報者に対して賠償を請求することができないとされています。

なお、本法の要件を満たさない通報の場合であっても、通報者に対する解雇や損害賠償請求が直ちに可能となるわけではなく、他の法理(労働契約法(平成19年法律第128号)第16条、判例法理等)により制限される場合があります。 - Q7 ある事案が通報対象事実に該当するかなどについて外部の弁護士等に相談したことを理由として、事業者から不利益な取扱いが行われた場合、本法の規定による保護の対象となりますか。

- A

本法の定める公益通報とは、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を所定の通報先に知らせる行為とされています。法令違反行為の行われた事業者名などの具体的事実を知らせない一般的な内容で行われる相談は、公益通報には当たらないと考えられます。

しかし、相談という形をとっていても、本法に定める通報先に対して、保護要件を満たして、事業者名・通報対象事実と疑われる行為の内容・行為の実行者名などの具体的事実を知らせた場合には、本法の規定による保護の対象となり得ます。

もっとも、本法の規定による保護を受けることができない場合であっても、相談したことを理由として事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けた場合には、労働契約法(平成19年法律第128号)や権利濫用などの一般法理によって保護されることがあります。 - Q8 労働者が自ら行った法令違反行為を公益通報した場合、本法の規定により解雇その他不利益な取扱いは禁止されますか。

- A

公益通報者が自ら行った法令違反行為に係る公益通報についても、その公益通報をしたことを理由とした解雇その他不利益な取扱いは禁止されます。

しかし、それとは別に、公益通報者が行った法令違反行為自体を理由とした解雇その他の懲戒処分等の当否については、事案ごとに判断されることになります。 - Q9 請負契約先に役務を提供している労働者が、そこでの法令違反行為を請負契約先に通報したことによって、請負契約が解除されてしまいました。本法の規定による保護を受けることはできませんか。

- A

本法は、公益通報をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いからの公益通報者の保護を定めるものであり、請負契約等の契約解除一般からの保護については定められていませんので、本法の規定による保護を受けることはできません。

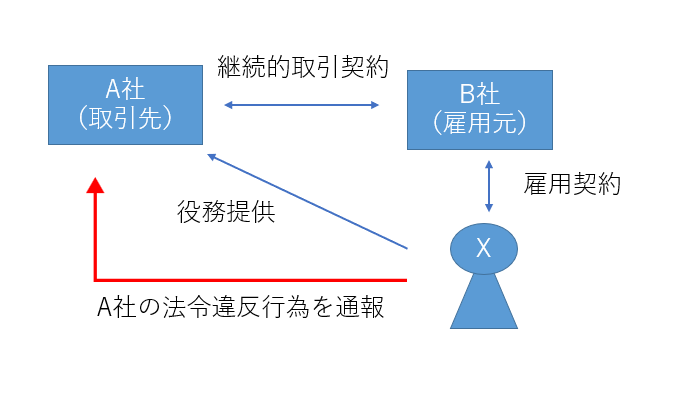

もっとも、本法の適用の対象外である請負契約等の契約解除については、民法(明治29年法律第89号)等の適用があるため、公益通報をしたことを理由とした契約解除に対しては、損害賠償等を請求できる場合もあると考えられます。 - Q10 請負契約に基づき取引先事業者(A社)に役務を提供しているB社の労働者(X)が、取引先事業者(A社)における法令違反行為を取引先事業者(A社)に通報した場合、取引先事業者(A社)の行う不利益な取扱いから通報者(X)は保護されますか。

- A

労働者(X)による通報が公益通報としての要件を満たす場合、事業者(A社)は法第2条第1項第3号の「他の事業者」として法第2条第1項柱書の「役務提供先」に当たり、労働者(X)が事業者(A社)における法令違反行為を通報することは、法第2条第1項柱書の「公益通報」に当たり、労働者(X)による通報は公益通報として保護されます。この場合、実際に信用毀損により損害を被るのは、労働者(X)の雇用元(B社)ではなく、事業者(A社)であることから、事業者(A社)が労働者(X)に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが想定されます。この点、事業者(A社)は、労働者(X)に対して、公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をしたXに対し、損害賠償請求をすることはできません(本法第7条)。

なお、労働者(X)は、法第7条による保護の効果が得られ、事業者(A社)からその他の不利益な取扱いを受けることはないと考えられることから、公益通報をしたことを理由とした不利益な取扱いを禁止している本法第5条は取引先事業者には特段適用されることとはなっていません。

なお、雇用元(B社)が、労働者(X)が事業者(A社)に対してした公益通報を理由として解雇その他不利益な取扱いをしようとする場合、労働者(X)は、本法第3条及び第5条の規定により、雇用元(B社)が通報者(X)に対して行う解雇その他不利益な取扱いから保護されます。

担当:参事官(公益通報・協働担当)