高齢者目線で使いやすい商品・サービスを生み出す:みんなの使いやすさラボ

高齢者が感じる使いにくさを検証する「みんラボ」の誕生

研究代表者である筑波大学人間系の原田悦子教授は、研究を進める中で、高齢者の方が商品・サービス(以下「商品等」という。)の使いにくさを体験している機会は多いものの、高齢者でも若者でも商品等が使いやすいかどうかは基本的に同じであるとの結論を得ました。そこでボランティアとして参加する地域の高齢者が商品等を実際に利用し、その「使いにくさ」を明らかにすることで、みんなにとっての「使いやすさ」を検討し向上させていくことを目的とする「みんラボ」を立ち上げました。高齢者・企業・大学が協働して商品・サービスの使いやすさを検証

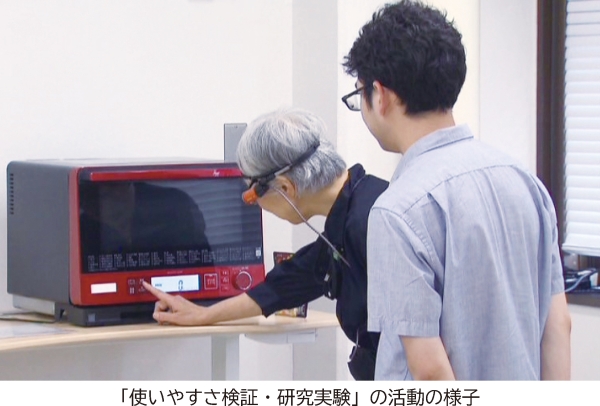

「みんラボ」における主な活動は、「みんラボカフェ」に代表されるコミュニティ活動と、「使いやすさ検証・研究実験」です。みんラボカフェ(月1回開催)は、使いやすいデザインについて議論するワークショップです。企業等の作り手側の講師から商品・サービスの説明を聞いた後、高齢者が講師や研究者と一緒に議論します。これまで自動運転・ロボット・ドローン等のモビリティ関連、食品、情報サービス等を幅広く取り上げてきました。 「使いやすさ検証・研究実験」は、企業や大学の研究者から依頼を受けて、商品等の使いやすさを高齢者が使ってみて評価する活動です。高齢者の自宅等の生活の場で実際に商品等を使って行う家庭訪問調査や、日常生活の中で一定期間、実際に商品等を利用する継続利用調査等も行われます。調査結果を踏まえて高齢者・企業・大学の研究者が議論を重ね、商品・サービスのデザイン改善につなげていきます。これまでタブレット、ロボット機能付きの歩行器、食品包装、家電製品、車の高度運転支援機能、化粧品容器等の検証実験が行われました。 このように、高齢者・企業・大学の三者が協働する活動を通して、社会全体での使いやすい商品・サービス作りに貢献しています。「みんラボ」から生まれる高齢者の社会貢献と居場所作り

「みんラボ」は、高齢者の参加が商品等の使いやすさの向上につながることから、高齢者による社会貢献の場となっています。さらに、「みんラボ」は、参加する高齢者にとって、仲間と出会い、新しいことを学べる場でもあり、地域における高齢者の居場所にもなっています。

- 注1:「みんなの使いやすさラボ」

https://tsukaiyasusa.jp/

担当:参事官(調査研究・国際担当)