地域の高齢者に生きがいを:健やか交流塾

奈良県在住の津川昌三氏は、退職後、ボランティア活動を通じて地域に貢献したいという気持ちから、地域の高齢者のためにイベントを企画する「健やか交流塾」を立ち上げました。健やか交流塾が開催する様々なイベントは、地域の高齢者たちの生きがいになっています。また、健やか交流塾は、壊れたおもちゃを修理する「おもちゃ病院」の活動も行っており、持続可能な消費と生産の推進にも貢献しています。

「高齢者の生きがいのため」という思いを基に「健やか交流塾」を立ち上げ

津川氏は、高齢化が進む社会で高齢者たちが元気に暮らしていくためには、生きがいを持つ必要があると考え、様々なイベントを開催する高齢者団体を立ち上げることにしました。奈良県には、元々幾つもの高齢者団体があり、それぞれでイベントを企画していましたが、津川氏は参加するための窓口を集約し、更にたくさんの人たちが活動に参加できるように、それらを一つの団体にまとめることを考えました。各団体は、それぞれ趣旨も目的も少しずつ異なっていたため、最初はなかなかまとめることができなかったそうです。そこで、「高齢者の生きがいのため」という思いを共有し、共感を得ていくことで、一つの団体として「健やか交流塾」は立ち上がりました。

健やか交流塾では、当初は奈良県以外の関西圏にある工場見学や歴史探訪等の外に出て体を動かすイベントがほとんどでしたが、体力の衰え等で体を動かすことが難しい人たちの要望を受け、俳句や絵画等の講習会のような室内で行うイベントも開催しています。

県外の取組も積極的に取り入れる:おもちゃ病院

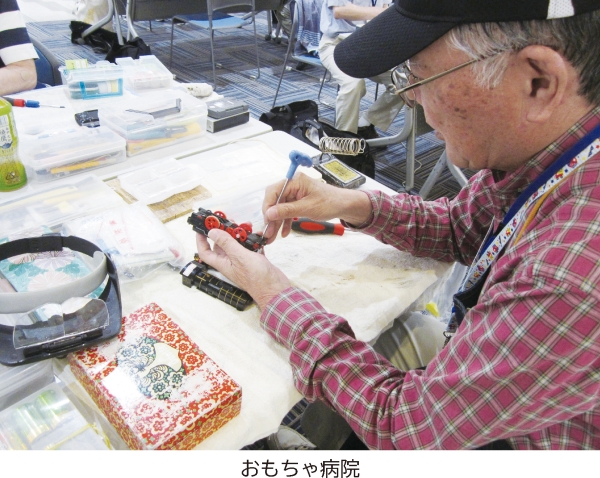

健やか交流塾の活動について発表した会議で、高齢者が壊れたおもちゃを修理する「日本おもちゃ病院協会」の活動の話を聞いた津川氏は、奈良県内でもできないかと考え、日本おもちゃ病院協会に講習会の開催を依頼し、健やか交流塾でおもちゃ病院の活動を始めました。

「おもちゃ病院」では、壊れたおもちゃを基本的に無料(注1)で修理しており、持ち込まれるおもちゃは、ぬいぐるみから、ミニカー、子供用のパソコンのようなものまで多岐にわたります。奈良県内の18か所のいずれかで、二日に一日の頻度で活動しており、約130名の高齢者がおもちゃを修理する「おもちゃドクター」として活躍しています。全国のおもちゃ病院は個人で活動しているものも多いですが、健やか交流塾では、団体で活動することで、お互いに刺激を受けて、修理の技術力を高め合うことができるそうです。子供たちは、直ったおもちゃを受け取るととても喜んで笑顔になるそうで、津川氏は「その笑顔が何よりうれしく、活動の原動力になっている」と話します。

持ち込まれるおもちゃの約9割が修理できており、SDGsの重要な構成要素の一つである持続可能な消費と生産の推進にもつながっています。また、どうしても直らないものは、持ち主の許可を得て、別のおもちゃの部品として活用することもあり、リサイクルの推進にもつながっています。

重要なのは、活動を続けていくために、次の世代に引き継いでいくこと

健やか交流塾のイベントは、3か月に一度開催される企画部会で決まります。会員が企画提案を行うこともできます。

会員の中には、やりたいことがあったとしても、うまくいかないのではないかという不安から、自分で企画を運営することに消極的な方も多いそうです。津川氏は、そういった人たちに「とにかく、やってみよう」と提案し、背中を押すようにしています。健やか交流塾は、運営者も含めて全員が高齢のため、運営者が少ないと、病気等でその人が不在となった場合にイベントが継続して開催できなくなってしまいます。そうならないためにも、できるだけ多くの人に運営者を経験してもらい、次に引き継いでいく必要があると考えているそうです。

津川氏は、「高齢者団体は、健康上の理由等から途中で活動から離れざるを得ない人もいるため、その会を引っ張っていってくれる人を育成し、引き継いでいくことが重要」と話します。

- 注1:部品交換が必要な場合は、部品の実費のみ徴収。

担当:参事官(調査研究・国際担当)