COLUMN 住環境における高齢者の事故について

慣れ親しんでいる住宅内にも多くの危険が潜んでおり、特に高齢者は、若者と比較して住宅内での事故が多いといえます。身体・認知機能の低下等が事故につながるおそれもあり、高齢者の住環境における事故を未然に防止することが求められています。新未来創造戦略本部では、「住環境における高齢者の安全等に関する調査」を実施する中で、高齢者が自宅でけがをした・しそうになった経験(以下「けが等の経験」という。)や事故防止への対策・意識について、アンケート調査(注1)(以下「本調査」という。)を行いました。ここでは、本調査のうち、けが等の経験に関する調査結果の概要と重篤な状況となりやすい溺水事故について取り上げ、事故を防ぐためのポイントを紹介します。

経験をしたとの回答が最も多い「転倒・転落」事故

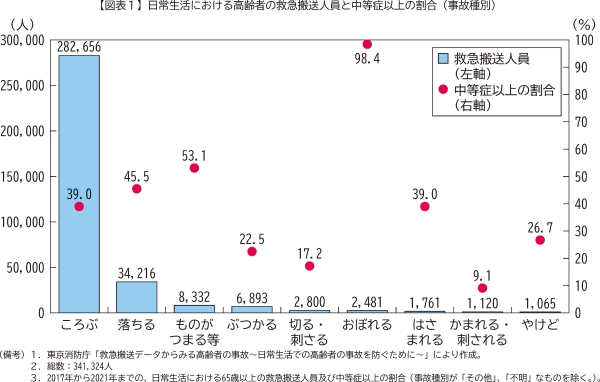

高齢者が救急搬送された日常生活中の事故について、東京消防庁(注2)によると、「ころぶ」(転倒)が最も多くなっており、次いで「落ちる」(転落)が多く、「ころぶ」、「落ちる」事故の件数を足し合わせると、高齢者の事故のうち、9割を占めています(図表1)。

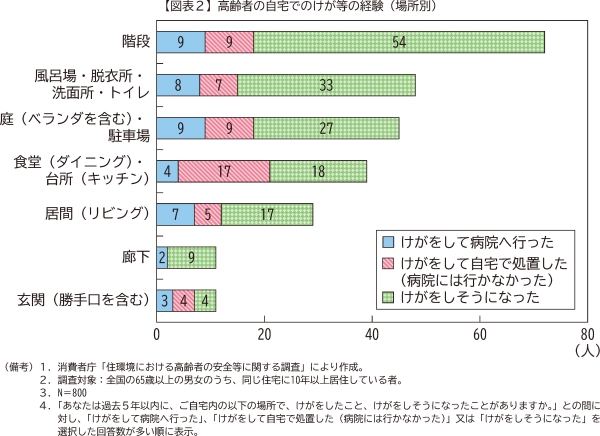

本調査では、医療機関の受診に至らなかったものも含め、けが等の経験をした場所について聞いたところ、「階段」が最も多く、次いで「風呂場・脱衣所・洗面所・トイレ」、「庭(ベランダを含む)・駐車場」となりました(図表2)。それぞれの場所でのけが等の経験の詳細は、「階段」では「段差で足を踏み外した」が最も多く、「風呂場・脱衣所・洗面所・トイレ」及び「庭(ベランダを含む)・駐車場」では、「転んだ、つまずいた、すべった」との回答が最も多く、転倒・転落に関するものが多い結果となりました。

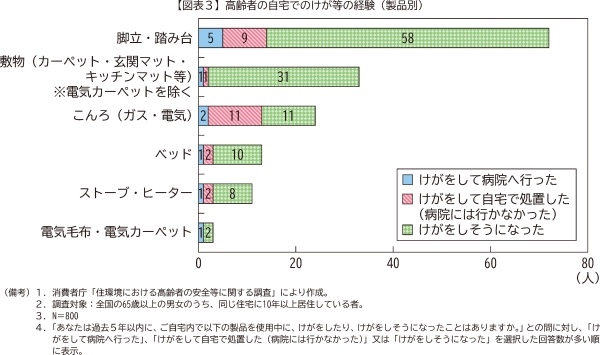

また、製品別のけが等の経験では、「脚立・踏み台」で経験したとの回答が最も多くなっています(図表3)。けが等の経験の詳細は、「高さのあるところから落ちた」が最も多く、次いで「段差で足を踏み外した」となり、ここでも転倒・転落に関するものが多く挙げられました。

転倒・転落の主な原因として、加齢に伴う身体機能の変化(筋力や視力・聴力の低下等)や認知機能の低下、日頃の運動不足、病気や薬の影響によって、身体のバランスを取ることやとっさの対応が難しくなることが挙げられます。

消費者庁は高齢者に向けた注意喚起(注3)やリーフレットを公表しており、その中で転倒・転落事故を防ぐためのポイントを紹介しています。

○転倒・転落事故を防ぐためのポイント

・個人に合った適度な運動を続け、身体の機能の低下を防ぐ。

・浴室や脱衣所には、滑り止めマットを敷く。

・ベッドから起き上がるときや体勢を変えるときは慎重に。

・段差のあるところや階段、玄関には、手すりや滑り止めを設置する。

・電源コードが通り道にこないように、電気製品を置く。

重篤な状況となりやすい「溺水」事故

東京消防庁の救急搬送データによると、「おぼれる」(溺水)による救急搬送人員は、転倒・事故等と比べて多くはない一方で、溺水事故が発生した場合は、死亡を含め重篤な状況に陥る可能性が極めて高く、特に未然防止の取組が求められます。

高齢者の溺死の約8割は浴槽で発生しており、その約9割を家や居住施設内の浴槽が占めています(注4)。急激な血圧変動や、体温上昇等により、浴槽内で意識を失うことが溺水事故の一因とも考えられています。

気温が低い脱衣所・浴室から、温かい湯船に入るなどの、温度の急激な変化で血圧が上下に大きく変動するなどによって起こる健康被害は「ヒートショック」と呼ばれ、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所の研究によると、2011年の1年間で約1万4000人の高齢者がヒートショックに関連して急死しているとの推計もあります(注5)。日本の既存の住宅の多くは断熱性能が低いため、脱衣所・浴室と湯船の温度差が大きくなりやすいことも、原因の一つだと考えられます。

消費者庁では、入浴前及び入浴時の注意ポイントを紹介し、自宅での溺水事故について注意喚起しています4。

〇入浴前・入浴時の注意ポイント

(入浴前)

・脱衣所や浴室を暖める。断熱性の向上と暖房設備の導入も検討を。

・こまめな水分補給をする。

・食後すぐの入浴や、飲酒後、服薬後の入浴は避ける。

・入浴する前に同居者に一声掛けて、意識してもらう。

(入浴時)

・湯温は41度以下、湯につかる時間は10分までを目安にする。

・湯温や部屋間の温度差、入浴時間等ふだん意識しにくい部分について、温度計やタイマーを活用して見える化する。

・浴槽から急に立ち上がらないようにする。

・浴槽内で意識がもうろうとしたら、気を失う前に湯を抜く。

住環境における高齢者の安全等に関する調査(2023年3月31日)

URL:https://www.caa.go.jp/policies/future/project/project_012/

- 注1:高齢者自身の住環境でのけがの経験等を把握するため、65歳以上の高齢者800人を対象にインターネットアンケート調査を実施。

- 注2:東京消防庁「救急搬送データからみる高齢者の事故~日常生活での高齢者の事故を防ぐために~」(最終閲覧日2023年4月5日)

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/topics/nichijou/kkhansoudeta.html - 注3:消費者庁「10月10日は『転倒予防の日』、高齢者の転倒事故に注意しましょう!―転倒事故の約半数が住み慣れた自宅で発生しています―」(2020年10月8日公表)

- 注4:消費者庁「年末年始に増加する高齢者の事故に注意しましょう!―浴室での溺水事故、餅による窒息事故、掃除中・除雪中の転倒・転落事故等に注意 別添 高齢者の事故に関するデータとアドバイス等」(2022年12月27日公表)

- 注5:地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター「冬場の住居内の温度管理と健康について」(2013年12月2日公表)

担当:参事官(調査研究・国際担当)