第1部 第2章 第2節 (2)高齢者の消費者トラブル

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】高齢者の消費と消費者市民社会の実現に向けた取組

第2節 高齢者の消費行動と消費者トラブル

(2)高齢者の消費者トラブル

■高齢者の危険や事故

高齢者の危害及び危険情報

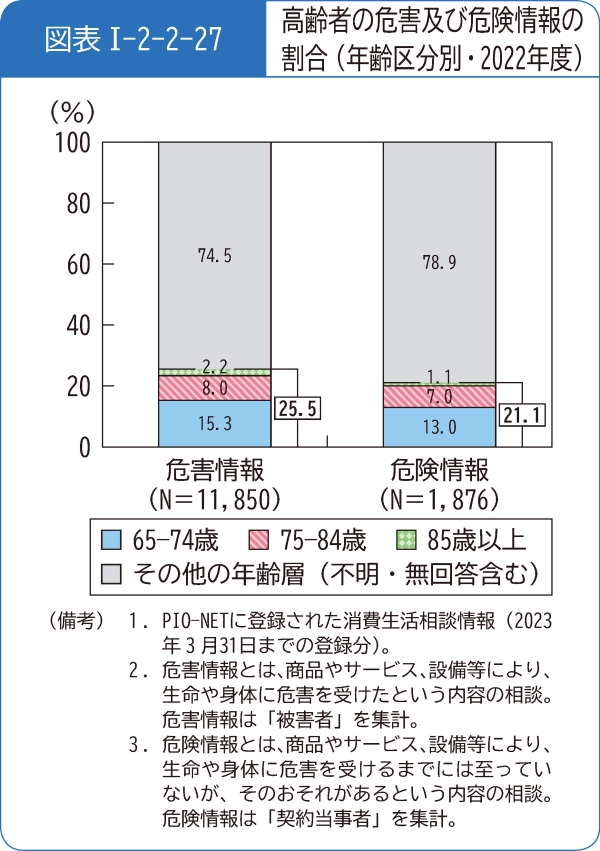

第1部第1章第2節でみてきたように、2022年度にPIO-NETに収集された消費生活相談情報のうち、危害情報は1万1850件、危険情報は1,876件でした。

さらに、2022年度の危害及び危険情報に占める高齢者の割合をみると、危害情報では全体の25.5%、危険情報では全体の21.1%が高齢者の相談でした。年齢区分別では、65歳から74歳までが高齢者の中では多くなっています(図表Ⅰ-2-2-27)。

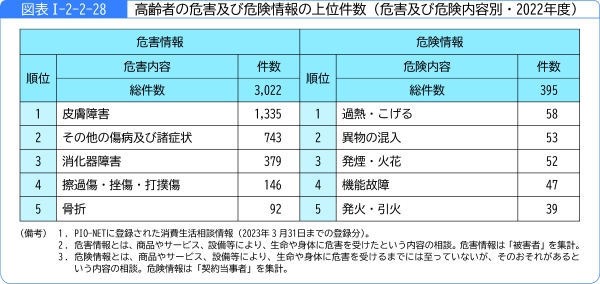

2022年度の高齢者の危害及び危険情報について、内容別に件数をみると、危害情報では「皮膚障害」が最も多く、具体的な相談内容は、「ネット通販でお試し購入したファウンデーションを使用したら肌荒れし、皮膚科でファウンデーションの成分によるアレルギーと診断された。2回目が届いて定期購入だと気付いたが、解約の電話がつながらない」等のケースがみられました。

また、危険情報では「過熱・こげる」が最も多く、具体的な相談内容は、「通販サイトで購入したマッサージ器の差込プラグが熱くなり危険なので返品した」等のケースがみられました(図表Ⅰ-2-2-28)。

高齢者の身近な事故

厚生労働省の「人口動態調査」によると、2021年に「不慮の事故(注38)」で亡くなった65歳以上の高齢者は、3万人を超えています。具体的には、「転倒・転落・墜落」で9,509人、「その他の不慮の窒息」で7,246人、「不慮の溺死及び溺水」で6,458人が亡くなっており、「交通事故」による高齢者の死者数(2,150人)と比べても、はるかに多くなっています。さらに、高齢者の交通事故の件数は年々減少しているのに対して、転倒・転落、窒息、溺死・溺水等による不慮の事故の件数は横ばいで推移していることも特徴です。また、転倒・転落、窒息、溺死・溺水等による不慮の事故は、家庭等の高齢者の身近な場所で多く発生しています。

消費者庁では、例年冬期に、年末年始等冬に起こりやすい高齢者の事故について、消費者への注意喚起を実施しています(注39)。

【チラシ(2022年12月公表)】

無理せず対策 高齢者の不慮の事故

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_067/assets/consumer_safety_cms205_221227_05.pdf

【チラシ(2021年10月公表)】

毎日が#転倒予防の日~できることから転倒予防の取り組みを行いましょう~

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_055/assets/consumer_safety_cms205_211005_01.pdf

【リーフレット(2019年12月公表)】

みんなで防ごう 高齢者の事故

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_009/pdf/consumer_safety_cms204_191218_02.pdf

【チラシ(2018年12月公表)】

御注意ください!高齢者の餅の窒息事故 1月は餅の窒息事故が急増します!

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_009/pdf/caution_009_181226_0002.pdf

担当:参事官(調査研究・国際担当)