第2部 第1章 第3節 (1)持続可能な社会の形成に資する消費者と事業者の連携・協働

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁の主な消費者政策

第3節 消費者による公正かつ持続可能な社会への参画等を通じた経済・社会構造の変革の促進

(1)持続可能な社会の形成に資する消費者と事業者の連携・協働

食品ロス削減の推進

「食品ロス」とは、本来食べられるにもかかわらず廃棄される食品のことです。日本の食品ロスは、2020年度の推計で年間522万トン発生しており、事業系が275万トン、家庭系が247万トンとなっています(農林水産省・環境省推計)。国民一人当たりの量に換算すると年間約41㎏であり、一人当たり毎日おにぎり1個分(113g)の食べ物を捨てている計算になります。食品ロスの削減に向けて、消費者や事業者等、様々な主体が連携して取り組むことが求められています。

関係省庁等では、食品ロス削減推進法(令和元年10月施行)及び「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」(令和2年3月閣議決定)に基づき、国民各層が食品ロス削減の問題を「他人事」ではなく「我が事」として捉え、「理解」するだけにとどまらず「行動」に移すための様々な取組を行っています。

食品ロス削減月間・食品ロス削減の日、食品ロス削減全国大会

食品ロス削減推進法において、毎年10月は「食品ロス削減月間」、10月30日は「食品ロス削減の日」と定められています。2022年度の「食品ロス削減月間」には、消費者庁、農林水産省及び環境省が共同で行った公募により決定したデザインを用いた普及啓発ポスターを作成し、地方公共団体等に配布するとともに、集中的な情報発信に取り組みました(図表Ⅱ-1-3-1)。

また、消費者・事業者・地方公共団体等の様々な関係者が一堂に会し、関係者の連携強化や食品ロス削減に対する意識向上を図ることを目的として、食品ロス削減月間・食品ロス削減の日に合わせ、2017年度から「食品ロス削減全国大会」が開催されています。2022年度は、埼玉県さいたま市において「第6回食品ロス削減全国大会(注33)」が、2022年10月30日、31日に開催されました。

食品ロス削減に関する表彰

食品ロス削減推進法及び同基本方針に基づき、食品ロス削減の取組を広く国民運動として展開していくことを目的として、優れた取組を実施した者を表彰する「食品ロス削減推進表彰」を環境省と共同で実施しています。「令和4年度食品ロス削減推進表彰」では、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)賞として、「特定非営利活動法人eワーク愛媛」が選ばれました(図表Ⅱ-1-3-2)。

また、食品ロス削減に向けた啓発活動の一環として、「令和4年度『めざせ!食品ロス・ゼロ』川柳コンテスト」を実施しました(注34)。計1万3708件の応募の中から、審査の結果「日本から 世界に広がれ『もったいない』」が内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)賞に選ばれました(図表Ⅱ-1-3-3)。

「令和4年度食品ロス削減推進表彰」表彰式の様子及び受賞者紹介

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/food_loss_award/2022/winners_introduction/index.html

その他の食品ロス削減に向けた取組

消費者庁、農林水産省、環境省及び一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会が連携して、コンビニエンスストア等の小売店舗において、商品棚の手前にある商品を選ぶ「てまえどり」を呼び掛ける取組を、食品ロス削減月間に合わせて集中的に実施しました(図表Ⅱ-1-3-4)。さらに、地域において食品ロス削減を推進する人材を育成するために「食品ロス削減推進サポーター」制度を創設し、2022年度は、サポーター育成のためのオンライン講座を8回実施しました。2023年3月31日時点では約1,500人をサポーターとして認定しています。

「令和4年度『めざせ!食品ロス・ゼロ』川柳コンテスト」受賞作品紹介及び表彰式の様子

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/senryu/2022_winners_introduction/

【KPI】

食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合

(目標)2025年度までに80%以上とする

【進捗】2022年度:76.9%

エシカル消費の普及啓発

地域の活性化や雇用等も含む人や社会・環境に配慮した消費行動、いわゆるエシカル消費は、「持続可能な開発目標(SDGs)」の目標12「つくる責任 つかう責任」にも深く関連しており、消費者一人一人が持続可能な社会の形成に参画するという視点からも、より一層重要になっています。

体験型ワークショップの実施や、パンフレット、ポスターや動画、学校でも活用できる教材の作成・普及、特設サイトを通じた先進的な事例の紹介のほか、2023年3月、Instagramで消費者庁のエシカル消費公式アカウントを開設し、定期的な情報発信等を行うことにより、一人一人の消費行動が持つ「世界の未来を変える大きな可能性」の発信に取り組んでいます(図表Ⅱ-1-3-5)。

【KPI】

エシカル消費の認知度

(目標)2023年度:32%以上

【進捗】2022年度:26.9%

サステナブルファッションの推進

衣服については、原材料調達から生産、使用、廃棄の各段階における環境負荷等の様々な社会課題が指摘されています。これらの課題の解決に向けては、事業者や事業者団体の取組にとどまらず、使用済衣服の回収・リサイクルの仕組みの構築といった社会全体での対応や、消費者一人一人の主体的な行動変容も求められます。

エシカル消費の一つであるサステナブルファッションを推進するため、消費者庁、経済産業省及び環境省の3省庁による「サステナブルファッションの推進に向けた関係省庁連携会議」を開催し、連携して取組を進めています。

消費者庁は、特設ページにおける「消費者行動18のヒント」の発信、動画の作成・普及等の啓発活動の実施、個人や事業者による取組事例の拡充のほか、サステナブルファッションサポーター(注35)や幅広い分野のインフルエンサーとの連携、2023年3月に開設したInstagramの公式アカウントにおけるサステナブルファッションに関する情報の定期的な発信等により、消費者のサステナブルファッションへの関心を高め、実践している人の輪を広げる取組を進めています。

「サステナブルファッション」に向けた消費者行動18のヒント

URL:https://www.ethical.caa.go.jp/sustainable/

消費者志向経営の推進

持続可能な社会の実現に向けて、消費者、事業者、行政等の関係者が共に連携・協働していくことが重要です。

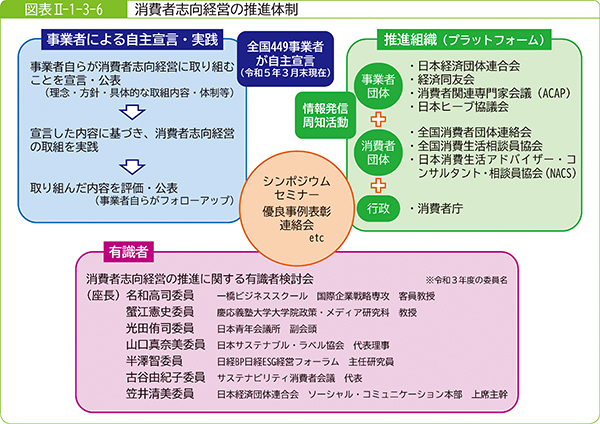

消費者庁では、2016年から事業者団体、消費者団体、行政機関で構成する「消費者志向経営推進組織」(以下「推進組織」という。)を発足し、「消費者(注36)」と「共創・協働(注37)」して「社会価値(注38)」を向上させる消費者志向経営の推進に取り組んでいます(図表Ⅱ-1-3-6)。具体的な活動としては、事業者が、消費者の視点に立ち、「みんなの声を聴き、かついかすこと」、「未来・次世代のために取り組むこと」、「法令の遵守/コーポレートガバナンスの強化をすること」を打ち出しています。

また、消費者志向経営の推進のため、「消費者志向自主宣言・フォローアップ活動」への参加の呼び掛けを行っています。これは、事業者が自主的に消費者志向経営を行うことを宣言・公表し、宣言内容に基づいて取組を実施するとともに、その結果をフォローアップして公表する活動です。2023年3月31日時点で、449事業者が自主宣言を公表しています。

2018年度以降、消費者庁は、消費者志向経営の取組に関する優良事例の表彰を行い、広く社会への発信を行っています。2022年度に実施した同表彰では、内閣府特命担当大臣表彰として1件、消費者庁長官表彰として7件を表彰しました(注39)。

さらに、2021年度から、消費者志向経営の理解を深め、輪を広げる場として、消費者志向自主宣言事業者を対象に、有識者や実務者等が各回のテーマに沿った講演を行う「消費者志向経営に関する連絡会」を月例で開催しています。

新未来創造戦略本部でも、地域の事業者団体・行政機関等と連携して、地方の事業者に対し消費者志向経営の普及・啓発を行っています。

- (注33)主催:さいたま市、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会、共催:消費者庁、農林水産省、環境省

- (注34)募集期間は2022年10月1日から31日まで。

- (注35)https://www.ethical.caa.go.jp/sustainable/index.html

- (注36)事業者が提供する商品・サービスを現在、若しくは将来利用又は、関与する可能性のある主体(消費者の多様化の結果、捉えられる消費者の例:高齢者、外国人、障害者、地域住民、エンドユーザー、従業員等)。

- (注37)事業者が消費者との双方向コミュニケーションにより、消費者がわくわくする商品・サービス・体験を共有し、消費者とのWIN-WINの関係になること。

- (注38)事業者が本業を通して、地域や社会の課題解決に寄与し、社会全体の持続可能性の向上を目指すことから生み出されるもの。

- (注39)2022年度の受賞事業者については、消費者庁ウェブサイト「消費者志向経営優良事例表彰」を参照。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/consumer_oriented_management/propulsion_organization/#commendation

担当:参事官(調査研究・国際担当)