第1部 第2章 第3節 (1)高齢者の社会貢献活動の取組状況

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】高齢者の消費と消費者市民社会の実現に向けた取組

第3節 高齢者の社会貢献活動への参画の促進

(1)高齢者の社会貢献活動の取組状況

65歳から74歳までの高齢者は全体よりもボランティア活動や社会貢献活動に参加している

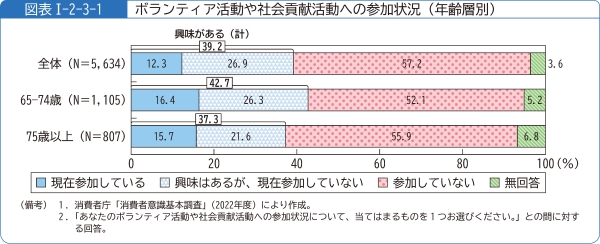

「消費者意識基本調査」(2022年度)で、ボランティア活動や社会貢献活動への参加状況を聞いたところ、「現在参加している」と回答した人の割合は、65歳から74歳までで16.4%、75歳以上で15.7%と、全体の12.3%よりも高くなっています。また、「興味がある」(「現在参加している」又は「興味はあるが、現在参加していない」の計)と回答した人の割合も、65歳から74歳までで42.7%と、全体の39.2%よりも高くなっています。しかし、75歳以上では37.3%と、全体よりも低くなっていました。「現在参加している」、「興味がある」の両方で、65歳から74歳までの方が、全体と75歳以上よりも高くなっており、高齢者の中でも65歳から74歳までの方が参加への意欲が高くなっています(図表Ⅰ-2-3-1)。

高齢者は、地域の活動に参加している人が多い

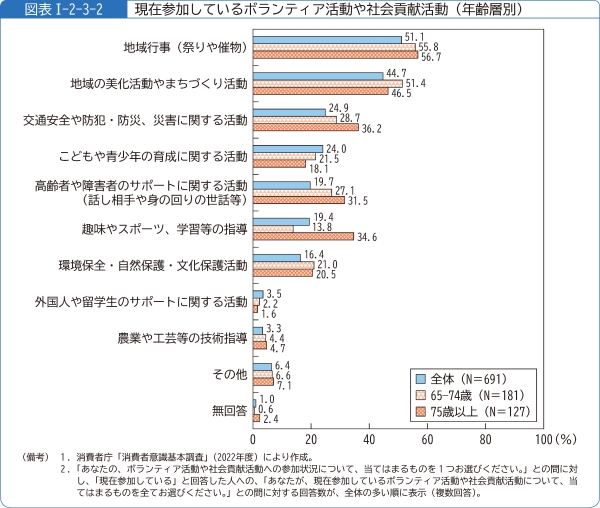

さらに、「現在参加している」と回答した人に、参加しているボランティア活動や社会貢献活動の活動内容について聞いたところ、「地域行事(祭りや催物)」と回答した人の割合が、65歳から74歳までで55.8%、75歳以上で56.7%、全体で51.1%と、高齢者と全体の両方で最も高くなっています。次いで、「地域の美化活動やまちづくり活動」と回答した人の割合が、65歳から74歳までで51.4%、75歳以上で46.5%、全体で44.7%となり、「地域行事(祭りや催物)」と同様に、高齢者の方が全体よりも高くなっています。これらの結果から、高齢者は地域での活動に参加している人が多いことが分かりました。

「交通安全や防犯・防災、災害に関する活動」や「高齢者や障害者のサポートに関する活動(話し相手や身の回りの世話等)」と回答した高齢者も約3割であり、いずれも全体よりも高い割合となっています。また、「趣味やスポーツ、学習等の指導」と回答した人の割合が、75歳以上で34.6%と、特徴的に高くなっています(図表Ⅰ-2-3-2)。

高齢者は複数の活動に参加している割合が高い

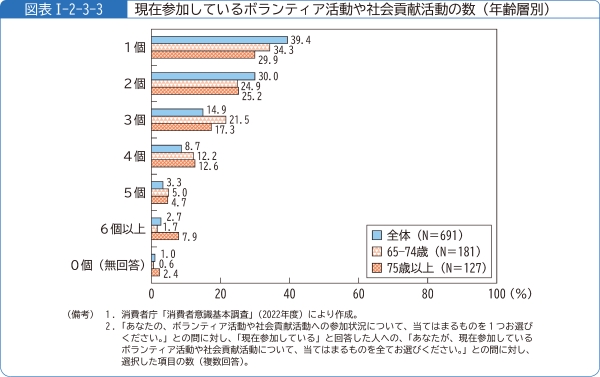

「現在参加している」と回答した活動内容の項目数を分析すると、回答した数が「1個」又は「2個」の人の割合は高齢者よりも全体の方が高いのに対し、回答した数が「3個」、「4個」又は「5個」の人の割合は全体よりも高齢者の方が高くなっています。この結果から、高齢者は全体よりも、ボランティア活動や社会貢献活動に参加している割合が高いだけでなく、複数の活動を行っている人も多いことが分かりました(図表Ⅰ-2-3-3)。

社会活動への参加は生きがいや生活の充実感につながっている可能性

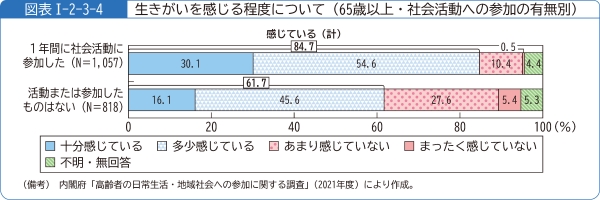

内閣府の「高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査」(2021年度)で、65歳以上の高齢者に対して生きがいを感じる程度を聞いたところ、「感じている」(「十分感じている」又は「多少感じている」の計)と回答した人の割合は、過去1年間にボランティア活動や趣味の活動等の社会活動(注55)に参加した人で84.7%と、活動又は参加したものはない人の61.7%よりも高くなっています(図表Ⅰ-2-3-4)。

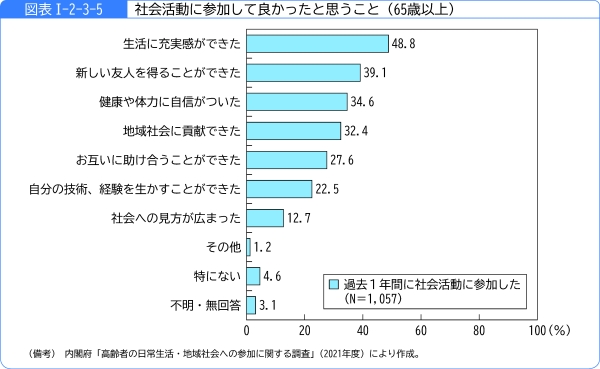

さらに、過去1年間に社会活動に参加した人に、社会活動に参加して良かったと思うことを聞くと、「生活に充実感ができた」と回答した人の割合が48.8%と最も高くなっています。次いで、「新しい友人を得ることができた」が39.1%となっています(図表Ⅰ-2-3-5)。

これらの結果から、社会活動への参加が生きがいや生活の充実感につながっていることがうかがえます。

高齢者にとって、健康や体力に対する心配も参加の大きな障害に

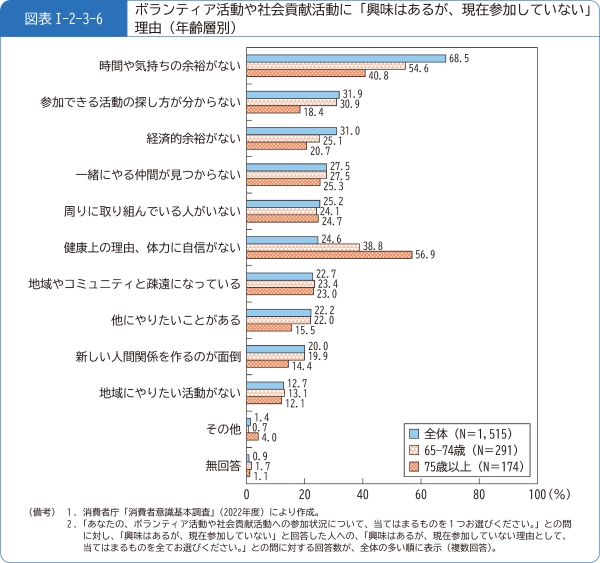

「消費者意識基本調査」(2022年度)で、ボランティア活動や社会貢献活動への参加状況について、「興味はあるが、現在参加していない」と回答した人に、その理由を聞いたところ、「時間や気持ちの余裕がない」と回答した人の割合が、65歳から74歳までで54.6%、全体で68.5%と、65歳から74歳までと全体の両方で最も高くなっています。一方で、75歳以上では、「健康上の理由、体力に自信がない」と回答した人の割合が56.9%であり、参加しない理由の中で最も高くなっています。また、「健康上の理由、体力に自信がない」と回答した人の割合は高齢者で特徴的に高くなっており、65歳から74歳まででも38.8%となっています。高齢者の社会貢献活動への参加を促進するためには、健康上の理由や体力面に不安がある高齢者への配慮が重要であることが示唆されました(図表Ⅰ-2-3-6)。

高齢者の約8割がエシカル消費という言葉を知らない

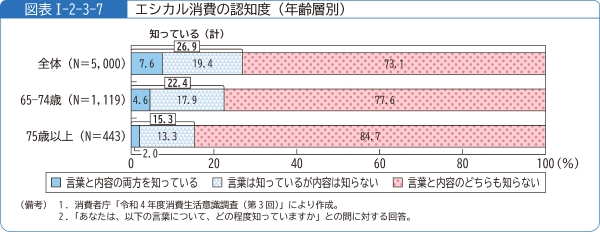

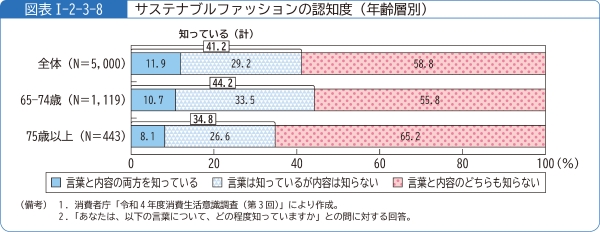

消費者庁の「令和4年度消費生活意識調査(第3回)」で、エシカル消費やサステナブルファッションを知っているか聞いたところ、エシカル消費について「知っている」(「言葉と内容の両方を知っている」又は「言葉は知っているが内容は知らない」の計)と回答した人の割合は、65歳から74歳までで22.4%、75歳以上で15.3%となっており、高齢者のエシカル消費という言葉の認知度は、全体の26.9%よりも低くなっています(図表Ⅰ-2-3-7)。一方で、サステナブルファッションについて「知っている」と回答した人の割合は、全体の41.2%に対し、65歳から74歳までは44.2%と全体よりも高くなっていますが、75歳以上では34.8%と全体よりも低い結果でした。また、「言葉と内容の両方を知っている」と回答した人の割合は、65歳から74歳までで10.7%、75歳以上で8.1%と、全体の11.9%と比べ、高齢者の方が低くなっています(図表Ⅰ-2-3-8)。

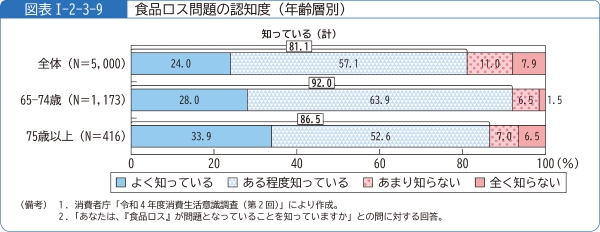

消費者庁の「令和4年度消費生活意識調査(第2回)」で、食品ロスが問題となっていることを知っているか聞いたところ、「知っている」(「よく知っている」又は「ある程度知っている」の計)と回答した人の割合は、65歳から74歳までで92.0%、75歳以上で86.5%と、全体の81.1%よりも高くなっています(図表Ⅰ-2-3-9)。

エシカル消費やサステナブルファッションについては、言葉と内容の両方を知っている人の割合は高齢者の方が全体よりも低い一方で、食品ロスが問題となっていることについては、高齢者の方が全体よりも認知度が高いことが分かりました。

高齢者は全体よりもエシカル消費につながる取組を実践している

エシカル消費(注56)とは、地域の活性化や雇用等を含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動です。2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)の17のゴールのうち、特にゴール12「つくる責任 つかう責任」に関連する取組です。日常的に消費する衣類や食品等の生産背景には、児童労働や人権問題、劣悪な労働環境、環境破壊等の問題が潜んでいる場合があります。私たち一人一人が、社会的な課題に気付き、その解決のためにできることを考えたり、買物や行動をすることがエシカル消費の第一歩です。

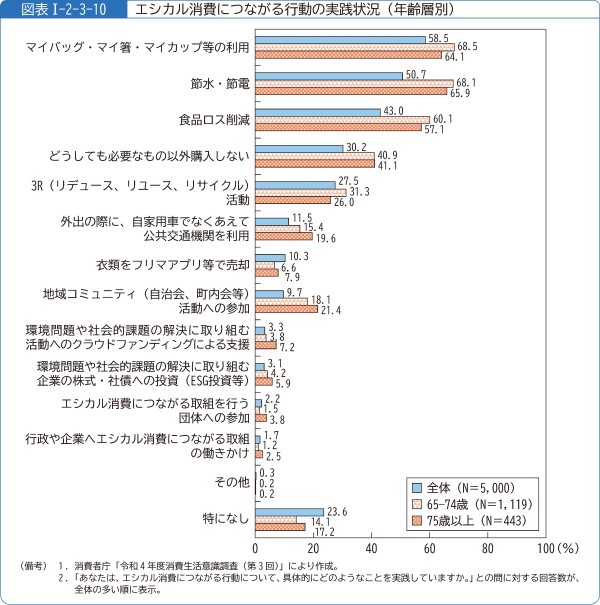

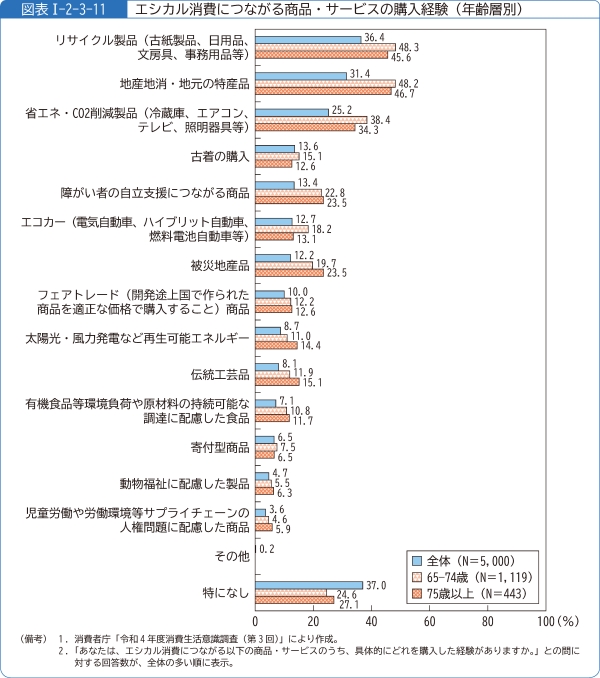

消費者庁の「令和4年度消費生活意識調査(第3回)」で、エシカル消費につながる行動を示し、そうした行動を実践しているか聞いたところ、ほとんどの項目で高齢者の方が全体よりも回答した人の割合が高くなっています。特に、「節水・節電」や「食品ロス削減」、「どうしても必要なもの以外購入しない」については、65歳から74歳まで、75歳以上の両方が、全体よりも10%ポイント以上高くなっています(図表Ⅰ-2-3-10)。また、エシカル消費につながる商品・サービスの購入経験を聞いたところ、「古着の購入」を除く全ての項目で、全体よりも高齢者の方が回答した人の割合が高くなっています。特に「リサイクル製品(古紙製品、日用品、文房具、事務用品等)」、「地産地消・地元の特産品」については、高齢者の約5割が購入した経験があると回答しています(図表Ⅰ-2-3-11)。高齢者は、ボランティア活動や社会貢献活動では地域での活動に参加している人が多いことが示されましたが、日常の買物でも地産地消等、地域への貢献につながる消費行動をとっている人が他の世代と比較して多いことが分かりました。

これらの結果から、高齢者は「エシカル消費」という言葉の認知度自体は高くない一方で、エシカル消費につながる行動、特に必要以上の消費を控えるような取組を活発に実践していることがうかがえます。

高齢者は、サステナブルファッションに関する取組も活発に行っている

サステナブルファッションは、エシカル消費の一環であり、持続可能な社会の実現に向けた取組として近年注目されています。サステナブルファッションとは、衣服の生産から着用、廃棄に至るプロセスにおいて将来にわたり持続可能であることを目指し、生態系を含む地球環境や関わる人・社会に配慮した取組のことです。ファッション産業は、大量生産・大量消費、大量廃棄により、製造にかかる資源やエネルギー使用の増加、ライフサイクルの短命化等から環境負荷が非常に大きい産業と指摘されるようになり、国際的な課題となっています。

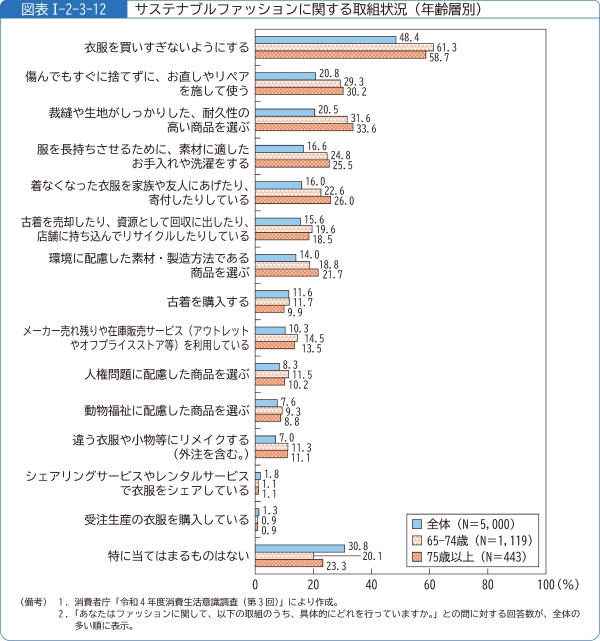

消費者庁の「令和4年度消費生活意識調査(第3回)」で、サステナブルファッションに関して取り組んでいることを聞いたところ、14項目中11項目で高齢者の方が全体よりも回答した人の割合が高くなっています。特に「衣服を買いすぎないようにする」、「裁縫や生地がしっかりした、耐久性の高い商品を選ぶ」では、10%ポイント以上、高齢者の方が全体よりも回答した人の割合が高くなっています。一方で、「古着を購入する」、「シェアリングサービスやレンタルサービスで衣服をシェアしている」、「受注生産の衣服を購入している」については全体と同程度でした(図表Ⅰ-2-3-12)。

これらの結果から、サステナブルファッションに関して、言葉と内容の認知度は全体よりも高齢者の方が低かった一方で、取組は活発に行っていることがうかがえます。また、高齢者は衣服を長持ちさせる取組には特に積極的に取り組んでいる傾向があるものの、他の人が使用した衣服を高齢者自身が再利用する取組は全体と同程度であることも分かりました。

食品ロスの削減のための取組を高齢者も活発に行っている

食品ロスの削減は、エシカル消費の一環であり、SDGsの達成にも資する取組です。消費者庁の「令和4年度消費生活意識調査(第2回)」で、食品ロスを削減するために取り組んでいることを聞いたところ、「残さずに食べる」と回答した人の割合が、65歳から74歳までで66.8%、75歳以上で61.1%、全体で61.1%と、高齢者と全体の両方で最も高くなっています。

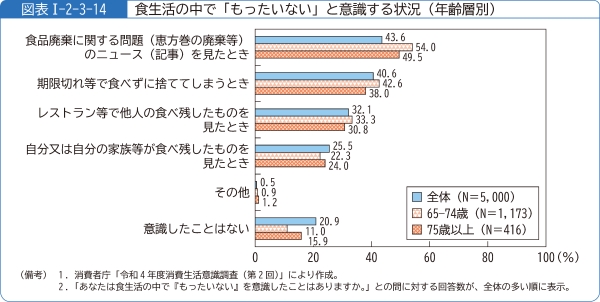

多くの項目で、全体よりも高齢者の方が取り組んでいると回答した人の割合が高く、特に65歳から74歳までは、「商品棚の手前に並ぶ期限の近い商品を購入する(いわゆる『てまえどり』)」及び「小分け商品、少量パック商品、バラ売り等、食べきれる量を購入する」を除く全ての項目で、全体及び75歳以上よりも回答した人の割合が高くなっています(図表Ⅰ-2-3-13)。また、食生活の中で「もったいない」を意識したことがあるかについて聞いたところ、「意識したことはない」と回答した人の割合は、65歳から74歳までで11.0%、75歳以上で15.9%と、全体の20.9%よりも低く、高齢者の方が食生活の中で「もったいない」と意識していることがうかがえます。このような高齢者の意識が食品ロス削減の取組につながっていると考えられます(図表Ⅰ-2-3-14)。

これらの結果から、高齢者は食品ロスという課題への認識が高く、食品ロスの削減のために様々な取組を活発に行っており、特に65歳から74歳まででその傾向が強いことがうかがえます。

COLUMN7

高齢者のボランティア活動の取組状況(都市の規模別・リモートでの活動)

図表Ⅰ-1-2-3-1 ボランティア活動や社会貢献活動への参加状況(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-1-2-3-2 現在参加しているボランティア活動や社会貢献活動(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-1-2-3-3 現在参加しているボランティア活動や社会貢献活動の数(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-1-2-3-4 生きがいを感じる程度について(65歳以上・社会活動への参加の有無別)[CSV]

図表Ⅰ-1-2-3-5 社会活動に参加して良かったと思うこと(65歳以上)[CSV]

図表Ⅰ-1-2-3-6 ボランティア活動や社会貢献活動に「興味はあるが、現在参加していない」理由(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-1-2-3-7 エシカル消費の認知度(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-1-2-3-8 サステナブルファッションの認知度(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-1-2-3-9 食品ロス問題の認知度(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-1-2-3-10 エシカル消費につながる行動の実践状況(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-1-2-3-11 エシカル消費につながる商品・サービスの購入経験(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-1-2-3-12 サステナブルファッションに関する取組状況(年齢層別)[CSV]

- (注55)内閣府「高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査」(2021年度)において、社会活動には「健康・スポーツ(体操、歩こう会、ゲートボール等)」や「趣味(俳句、詩吟、陶芸等)」等の、ボランティア活動や社会貢献活動以外の活動も含まれる。

- (注56)消費者庁「エシカル消費特設サイト」 https://www.ethical.caa.go.jp/

担当:参事官(調査研究・国際担当)