第1部 第2章 第2節 (3)高齢者の性質と消費者トラブルとの関連

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】高齢者の消費と消費者市民社会の実現に向けた取組

第2節 高齢者の消費行動と消費者トラブル

(3)高齢者の性質と消費者トラブルとの関連

■高齢者の消費者トラブルへの不安等の状況

高齢になると消費者トラブルへの不安を感じる人の割合が低くなる

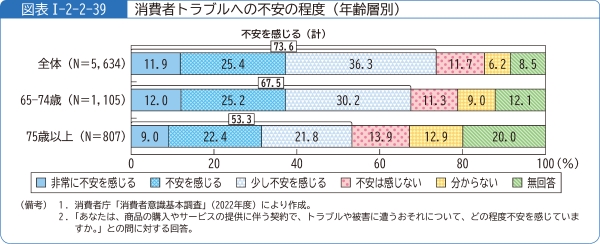

「消費者意識基本調査」(2022年度)で、「消費者トラブルに遭うおそれについて不安を感じているか」を聞いたところ、「不安を感じる」(「非常に不安を感じる」、「不安を感じる」又は「少し不安を感じる」の計)と回答した人の割合は、65歳から74歳までで67.5%、75歳以上で53.3%でした。これは、全体の73.6%と比べて低くなっています(図表Ⅰ-2-2-39)。

なお、「消費者意識基本調査」(2022年度)で調べた、この1年間で消費者被害・トラブルを経験した人の割合は、高齢者は全体と同程度でした(全体17.2%、70歳代17.2%、80歳以上16.7%)。

消費者トラブルへの不安を感じる理由は「知識や経験の不足」や「相手との関係性」

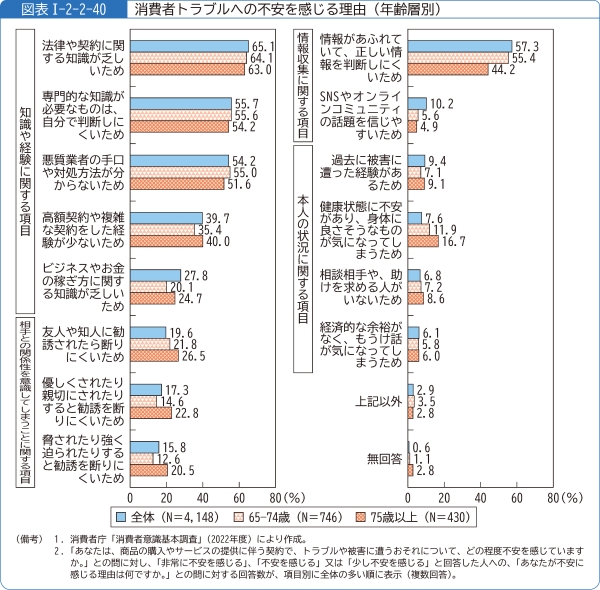

さらに、「不安を感じる」と回答した人に、その理由を聞きました。

知識や経験に関する項目(「法律や契約に関する知識が乏しいため」、「専門的な知識が必要なものは、自分で判断しにくいため」、「悪質業者の手口や対処方法が分からないため」、「高額契約や複雑な契約をした経験が少ないため」、「ビジネスやお金の稼ぎ方に関する知識が乏しいため」)に「当てはまる」と回答した人の割合は、高齢者、全体共に高くなっています。

相手との関係性を意識してしまうことに関する項目(「友人や知人に勧誘されたら断りにくいため」、「優しくされたり親切にされたりすると勧誘を断りにくいため」、「脅されたり強く迫られたりすると勧誘を断りにくいため」)に「当てはまる」と回答した人の割合は、75歳以上の高齢者で、全体と65歳から74歳までと比較して高くなっています。

情報収集に関する項目(「情報があふれていて、正しい情報を判断しにくいため」、「SNSやオンラインコミュニティの話題を信じやすいため」)に「当てはまる」と回答した人の割合は、高齢者は全体と比べて低くなっています。「情報があふれていて、正しい情報を判断しにくいため」は、高齢者、全体共に5割前後が「当てはまる」と回答しており、不安を感じる理由の上位に入っています。

また、高齢者は「健康状態に不安があり、身体に良さそうなものが気になってしまうため」に「当てはまる」と回答した人の割合が全体と比べて高くなっています(図表Ⅰ-2-2-40)。

この結果から、高齢者は年齢層が高くなるほど消費者トラブルへの不安を感じにくくなる一方で、不安を感じている高齢者は、「知識や経験の不足」や「情報があふれていて、正しい情報を判断しにくい」ことから消費者トラブルに遭う不安を感じていることが分かりました。さらに、75歳以上の高齢者では、65歳から74歳までと比較して「相手との関係性を意識してしまうこと」や「健康状態の不安」から消費者トラブルに遭う不安を感じている状況がうかがえます。

特に75歳以上は、消費者トラブルに遭った際に積極的な対処をしない傾向

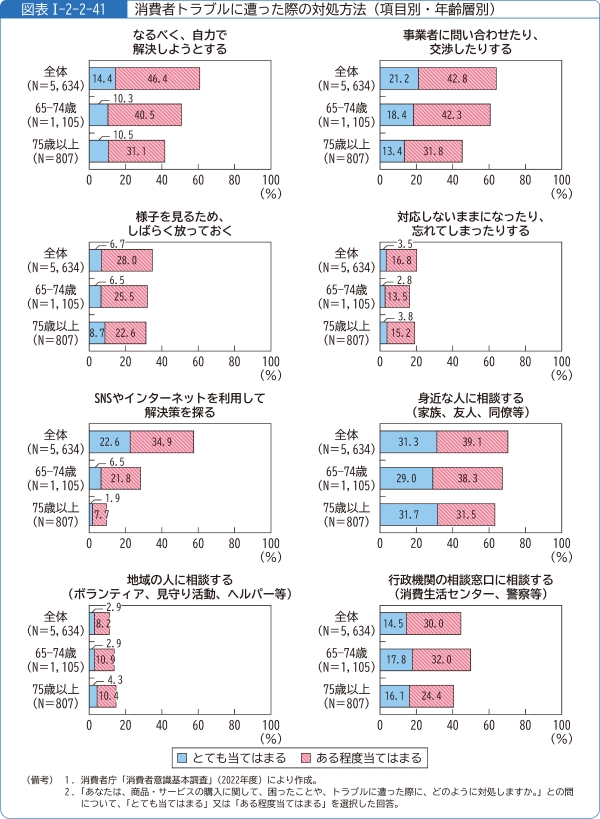

「消費者意識基本調査」(2022年度)で、「消費者トラブルに遭った際の対処方法」を聞きました。

「なるべく、自分で解決しようとする」に「当てはまる」(「とても当てはまる」又は「ある程度当てはまる」の計)と回答した人の割合は、高齢者は全体と比べて低くなっており、高齢者の中でも年齢層が高いほど低くなっています。また、「事業者に問い合わせたり、交渉したりする」に「当てはまる」と回答した人の割合は、65歳から74歳までは全体と同程度ですが、75歳以上では低くなっています。

「様子を見るため、しばらく放っておく」に「当てはまる」と回答した人の割合は、高齢者、全体共に約3割、「対応しないままになったり、忘れてしまったりする」では、高齢者、全体共に約2割であり、様子見をする人や、対応しないままになる人の割合は高齢者と全体で差がありませんでした(図表Ⅰ-2-2-41)。

これらの結果から、特に75歳以上の高齢者は、消費者トラブルに遭った際に積極的な対処をしなくなる傾向があることが示唆されました。また、一定割合の人が消費者トラブルに遭っても様子見をしたり、対処することを忘れたりしてしまっており、被害回復が遅れてしまうおそれや、解決できるタイミングを逃してしまうおそれがあります。

そのほか、75歳以上の高齢者は、「SNSやインターネットを利用して解決策を探る」に「当てはまる」と回答した人の割合が特に低くなっており、デジタルデバイドやデジタルリテラシーの課題が、トラブルに遭った際の対処にも影響している可能性があると考えられます(図表Ⅰ-2-2-41)。

相談相手として身近な人の重要性は、高齢者でも変わらない

「身近な人に相談する(家族、友人、同僚等)」に「当てはまる」と回答した人の割合は、高齢者は約6割でした。「とても当てはまる」と回答した人の割合は、高齢者、全体共に約3割と全項目で最も高くなっています。トラブル時の相談相手としての身近な人の重要性は、高齢者でも変わらないことがうかがえます。一方で、「地域の人に相談する(ボランティア、見守り活動、ヘルパー等)」に「当てはまる」と回答した人の割合は、高齢者は全体よりもやや高いものの、15%未満にとどまっています。

また、「行政機関の相談窓口に相談する(消費生活センター、警察等)」に「当てはまる」と回答した人の割合は、65歳から74歳までで約5割、75歳以上で約4割でした(図表Ⅰ-2-2-41)。

この結果から、高齢者が行政機関の相談窓口を積極的に活用していくためには、身近な人が相談窓口の存在を教えるなど、高齢者を行政機関につなぐような働き掛けをすることが効果的であると考えられます。また、地域の人に相談する人の割合は低いことが示唆されましたが、地域での見守り活動等により、高齢者が地域の人に相談しやすい環境作りを一層進めることも重要であると考えられます。

消費者トラブルに関する情報の入手先は「テレビ・ラジオ」や「新聞・雑誌・書籍」

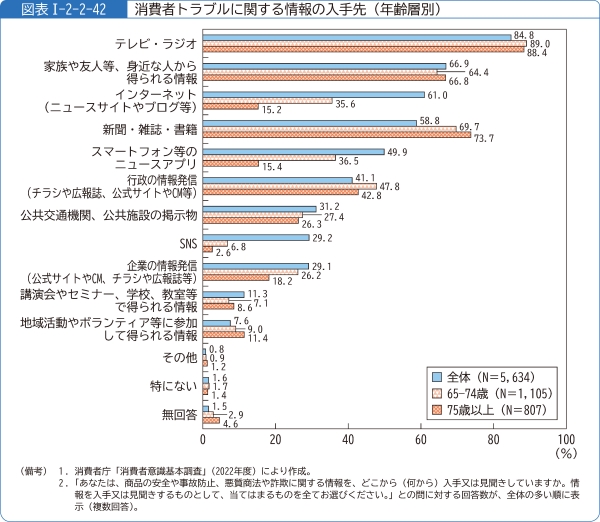

「消費者意識基本調査」(2022年度)で、「商品の安全や事故防止、悪質商法や詐欺に関する情報」の入手先を聞いたところ、高齢者、全体共に、「テレビ・ラジオ」と回答した人が8割以上、「家族や友人等、身近な人」が6割以上、「行政の情報発信」と回答した人が4割以上でした。

全体と比べて高齢者が情報の入手先として回答した割合が高かったものは、「テレビ・ラジオ」(全体84.8%、65歳から74歳まで89.0%、75歳以上88.4%)、「新聞・雑誌・書籍」(全体58.8%、65歳から74歳まで69.7%、75歳以上73.7%)、「行政の情報発信」(全体41.1%、65歳から74歳まで47.8%、75歳以上42.8%)、「地域活動やボランティア等に参加して得られる情報」(全体7.6%、65歳から74歳まで9.0%、75歳以上11.4%)でした。

一方で、「インターネット(ニュースサイトやブログ等)」、「スマートフォン等のニュースアプリ」、「SNS」は、全体と比べて高齢者の回答割合が顕著に低くなっていました(図表Ⅰ-2-2-42)。

消費者被害の早期発見や被害防止につなげるために

以上のように、消費者トラブルへの不安、消費者トラブルに遭った際の対処方法、消費者トラブルに関する情報収集について調査をした結果、消費者トラブルへの不安を感じている高齢者は全体よりも少ない一方で、75歳以上では「相手との関係性を意識してしまうこと」や「健康状態の不安」によって消費者トラブルに遭う不安を感じている人が全体と比較して多くなること、特に75歳以上ではトラブルに遭った際に積極的な対処をしない傾向があること、高齢者はテレビや身近な人、新聞・雑誌等で消費者トラブルに関する情報を入手しており、インターネット上から情報を得ている高齢者は少ないことが分かりました。

トラブルに遭った際に積極的な対処をしない傾向は、消費者被害への対処の遅れや泣き寝入りにつながるおそれがあります。また高齢者は、消費者トラブルへの対処において、インターネットをあまり活用していない傾向がみられ、消費者トラブルに関する情報収集でもインターネット上から情報をあまり得ていませんでした。こうしたインターネットの活用に対する消極的な姿勢は、高齢者が消費者被害の防止につながるインターネット上の有益な情報を得られず、限られた情報しか得られないという情報格差を生み、消費者トラブルに遭いやすい状況や対処の遅れにつながるおそれがあります。

一方で、トラブル時の相談相手としての身近な人の重要性は高齢になっても変わらないなど、高齢者の消費者被害防止にいかすことができる結果も明らかになりました。高齢者の身近な人が、消費者トラブルにつながるおそれのある高齢者の傾向を理解し、ふだんと様子が違うなどのサインに気付いたり、相談相手になったりすることで、高齢者の被害の早期発見や泣き寝入りの防止につながることが期待されます。また、高齢者の身近な人が、インターネット上の有益な情報を高齢者に伝えることで、高齢者を情報格差から守り、消費者被害の防止につなげることができると考えられます。

担当:参事官(調査研究・国際担当)