第1部 第2章 第1節 (2)高齢者を取り巻く社会環境の変化

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】高齢者の消費と消費者市民社会の実現に向けた取組

第1節 高齢者を取り巻く環境と意識

(2)高齢者を取り巻く社会環境の変化

■デジタル化の進展

情報通信技術の発達と情報通信機器・サービスの普及により、日本社会のデジタル化が急速に進展しています。そして、スマートフォン等により、いつでも手軽にデジタル空間にアクセスし、商品やサービスを購入できるようになりました。インターネットの活用は高齢者の間でも広がっています。一方で、高齢者を含む一部の消費者において、インターネット等の情報通信技術の恩恵を受けられないことで生じるデジタルデバイドや、デジタル技術に関する知識やデジタル機器・サービスを利用する能力といったデジタルリテラシーの不足の問題が発生しています。

そこで、ここでは技術やサービスの普及、利用状況等を基に、日本社会のデジタル化の進展に対する高齢者の状況について分析します。

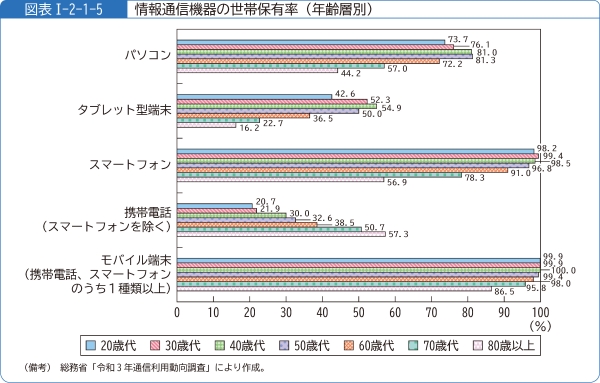

モバイル端末の保有率は世帯主が高齢者の世帯でも8割を超えている

総務省の「令和3年通信利用動向調査」によると、「モバイル端末(携帯電話、スマートフォンのうち1種類以上)」の世帯保有率は、全ての世帯主の年齢層で80%を超えています。情報通信機器別にみると、世帯主が20歳代から60歳代までの世帯では「スマートフォン」の保有率は90%を超えていますが、その中でも世帯主が60歳代の世帯の「スマートフォン」の保有率は20歳代から50歳代までよりもやや低くなっています。世帯主が70歳代、80歳以上の世帯は、世帯主が他の年齢層である世帯と比較して「スマートフォン」、「パソコン」、「タブレット型端末」の保有率が低くなっていますが、「携帯電話(スマートフォン除く)」の保有率は50%を超えており、携帯電話も含めた「モバイル端末」の保有率は80%を超えています。世帯主が高齢者の世帯のほとんどが情報通信機器を保有しているものの、保有する機器の種類は世帯主の年齢層により違いがみられます(図表Ⅰ-2-1-5)。

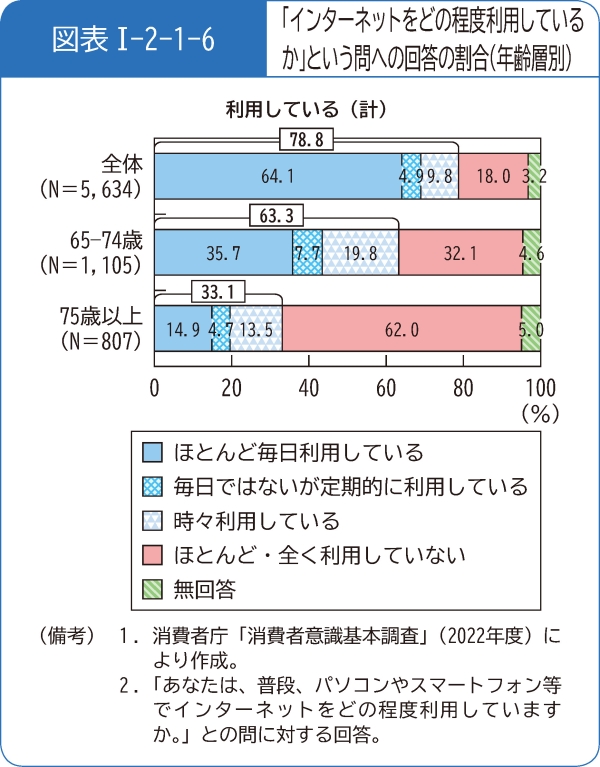

高齢者のインターネット利用率は低いものの、年齢層による違いが大きい

「消費者意識基本調査」(2022年度)で、「普段、パソコンやスマートフォン等でインターネットをどの程度利用しているか」を聞いたところ、65歳から74歳まででは、「利用している」(「ほとんど毎日利用している」、「毎日ではないが定期的に利用している」又は「時々利用している」の計)と回答した人の割合は約6割、75歳以上においては約3割でした。高齢者のインターネット利用率は全体と比べて低いものの、65歳から74歳まででは利用している人が約6割である一方で、75歳以上では利用していない人の方が多く、高齢者の中でも年齢層により利用率に大きな差があります。また、「利用している」と回答した人の中でも、全体では「ほとんど毎日利用している」と回答した人が大半である一方、65歳から74歳まででは「利用している」と回答した人の5割強が、75歳以上では4割強が「ほとんど毎日利用している」と回答し、利用している人の中でもより高齢な方が、インターネットの利用頻度が低くなっています(図表Ⅰ-2-1-6)。

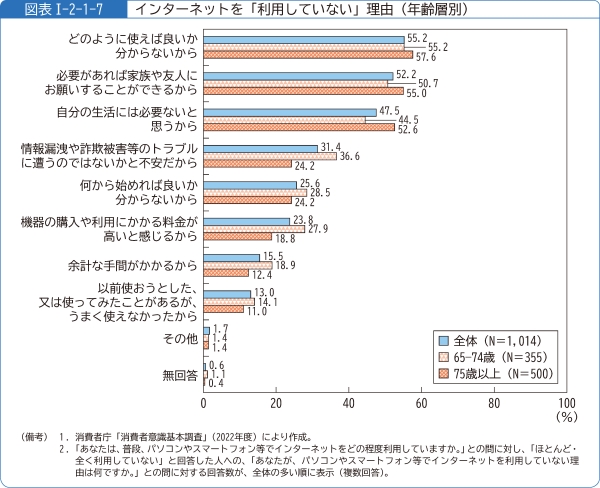

高齢者は「どのように使えば良いか分からない」や「自分の生活には必要ない」という理由でインターネットを利用していない

インターネットを「利用していない」と回答した人に、その理由を聞いたところ、「どのように使えば良いか分からないから」と回答した人の割合が65歳から74歳までで55.2%、75歳以上で57.6%と最も高くなっています。次いで、「必要があれば家族や友人にお願いすることができるから」と回答した人の割合は65歳から74歳までで50.7%、75歳以上で55.0%でした。また、「自分の生活には必要ないと思うから」と回答した高齢者が約半数いました(図表Ⅰ-2-1-7)。以上の結果から、高齢者は使い方が分からないという、デジタルリテラシーに関連した理由のほか、家族や友人にお願いできる、生活に必要ないと感じていることから、インターネットを利用していない人が多いことが分かりました。インターネットを自分で利用しようとする動機の不足もデジタルデバイドの要因になることが推察されます。

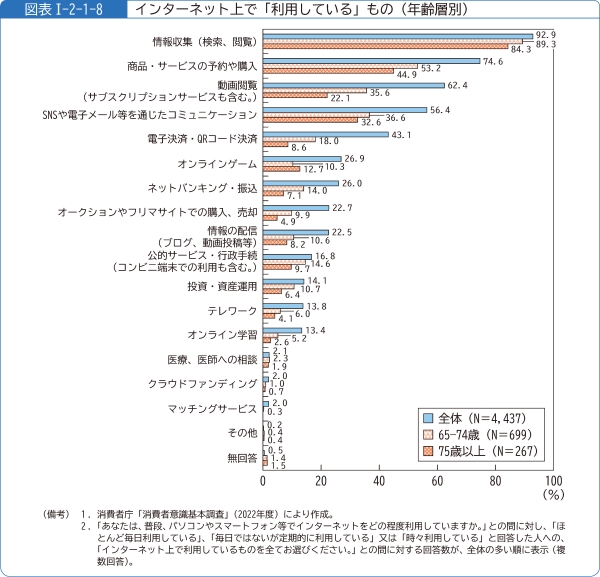

高齢者のインターネットの利用用途は限定的

さらに、インターネットを「利用している」と回答した人に、「利用しているもの」を聞いたところ、「情報収集(検索、閲覧)」と回答した人の割合が65歳から74歳までが89.3%、75歳以上が84.3%と最も高くなっています。ほぼ全ての項目において、高齢者の回答の割合は全体よりも低くなっており、特に75歳以上では、「電子決済・QRコード決済」、「ネットバンキング・振込」等、回答した人の割合が10%未満の項目が多くなっています。以上の結果から、高齢者は全体と比較して、インターネット利用の用途が限定的であることが分かります(図表Ⅰ-2-1-8)。前述した高齢者のスマートフォン、パソコンやタブレット型端末の保有率が他の年齢層よりも低いことも、用途が限定的である一因になっている可能性が考えられます。

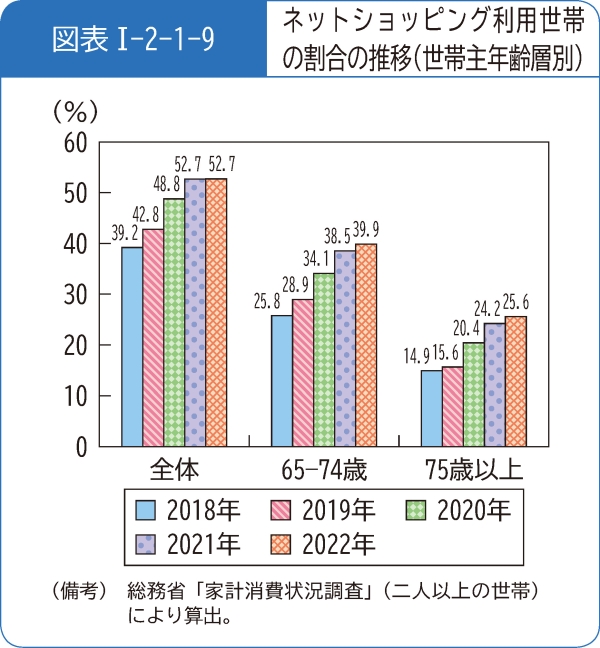

高齢者が世帯主の世帯でもネットショッピングの利用率が増加

総務省の「家計消費状況調査」で、二人以上の世帯におけるインターネットを利用して財やサービスの注文をした世帯の割合(以下「ネットショッピングの利用率」という。)について、世帯主の年齢別の推移をみると、2018年から2022年までの5年間で、全体では39.2%から52.7%に、65歳から74歳までは25.8%から39.9%に、75歳以上は14.9%から25.6%にそれぞれ増加しました。また、2018年以降の経年変化をみると、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始まった2020年に他の年と比べて大きくネットショッピングの利用率が上昇しました。高齢者が世帯主の世帯では、2021年以降も利用率は上昇を続けています(図表Ⅰ-2-1-9)。

担当:参事官(調査研究・国際担当)