第1部 第2章 第2節 (2)高齢者の消費者トラブル

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】高齢者の消費と消費者市民社会の実現に向けた取組

第2節 高齢者の消費行動と消費者トラブル

(2)高齢者の消費者トラブル

■消費生活相談にみる高齢者の消費者トラブルの傾向

高齢者の消費生活相談の全体的な傾向

第1部第1章第3節でみてきたように、65歳以上の高齢者の消費生活相談は、相談全体の約3割を占めており(図表Ⅰ-1-3-3)、高齢者は全体と比較して、実際に支払った金額である「平均既支払額」が大きい傾向がありました(図表Ⅰ-1-3-4)。

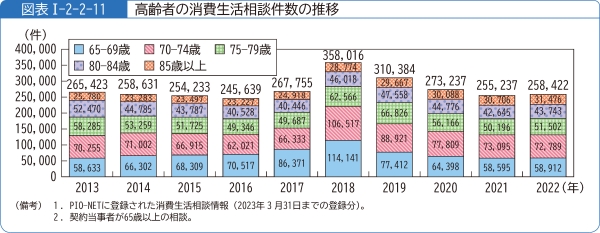

高齢者の消費生活相談件数の推移をみると、2018年(約35.8万件)をピークに減少していましたが、2022年は約25.8万件と、前年(約25.5万件)と同程度でした(図表Ⅰ-2-2-11)。

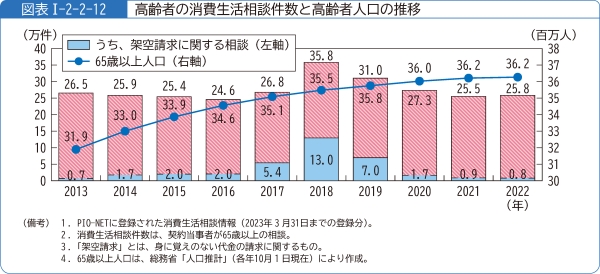

また、高齢者人口は増加していますが、消費生活相談件数はそれに伴って増える傾向はなく、架空請求に関する相談件数の増減の影響を受ける傾向があります(図表Ⅰ-2-2-12)。

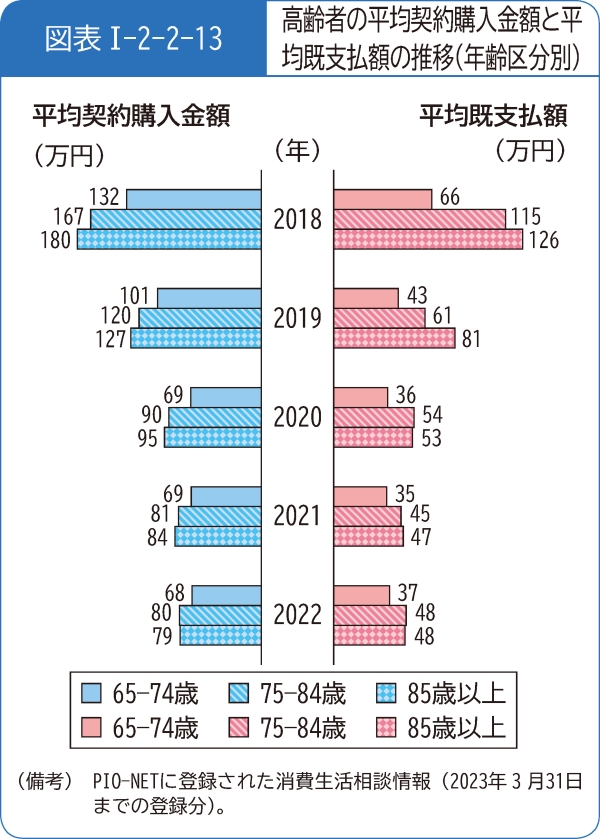

平均契約購入金額・平均既支払額は横ばい傾向

消費生活相談1件当たりの平均金額を、65歳から74歳まで、75歳から84歳まで、85歳以上の年齢区分別(以下「年齢区分別」という。)にみると、請求された又は契約した金額である「平均契約購入金額」と、実際に支払った金額である「平均既支払額」は、65歳から74歳までよりも75歳以上の方が高くなっています。また、2020年以降はいずれの年齢区分も横ばい傾向にあります(図表Ⅰ-2-2-13)。

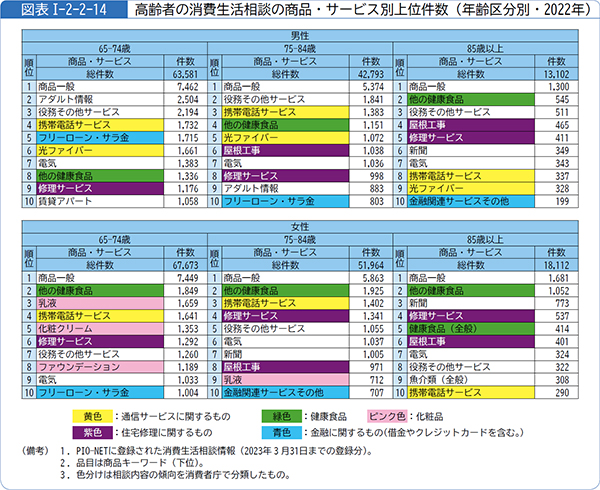

高齢になるほど住宅修理に関する相談が上位にみられる

消費生活相談件数の多い商品・サービスを年齢区分別にみると、いずれの年齢区分でも、健康食品に関する相談が上位にみられ、これには通信販売での「定期購入」に関する相談が含まれています。また、「商品一般」(迷惑メールや不審な電話、覚えのない荷物や架空請求が含まれる。)、「役務その他サービス」(有料質問サイト、電話回線のアナログ戻しサービス(注36)、パソコンやセキュリティのサポートが含まれる。)の相談が上位にみられます。

65歳から74歳までは、男性は「アダルト情報」の相談や、「携帯電話サービス」、「光ファイバー」といった通信サービスに関する相談が上位にみられます。女性は「乳液」や「化粧クリーム」、「ファウンデーション」といった化粧品に関する相談が上位にみられ、これらにはインターネット通販での定期購入に関する相談が含まれています。

75歳から84歳までは、男女共に、「屋根工事」や「修理サービス」等の住宅修理に関する相談が上位にみられるようになります。男性は、通信サービスに関する相談が引き続き上位にみられますが、女性は、化粧品に関する相談の順位が下がります。

85歳以上では、男女共に、住宅修理に関する相談の順位が上がる一方で、通信サービスに関する相談の順位が下がります(図表Ⅰ-2-2-14)。

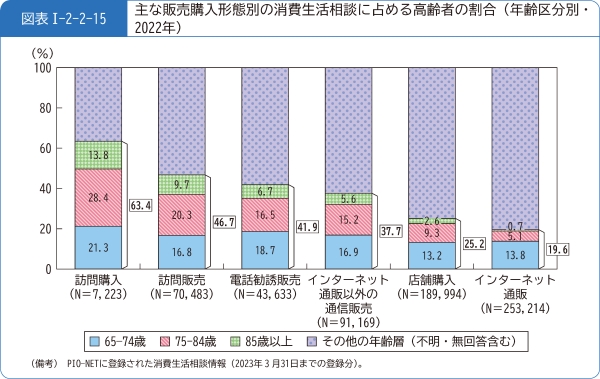

訪問による勧誘では高齢者の割合が高い

2022年の消費生活相談について、主な販売購入形態別に高齢者の占める割合をみると、消費者を訪問し勧誘する、「訪問購入」では6割以上、「訪問販売」では5割弱と、高齢者の割合が高くなっています。高齢者は自宅にいることが多いため、訪問による勧誘の対象になりやすいと考えられます(図表Ⅰ-2-2-15)。

図表Ⅰ-1-2-2-11 高齢者の消費生活相談件数の推移[CSV]

図表Ⅰ-1-2-2-12 高齢者の消費生活相談件数と高齢者人口の推移[CSV]

図表Ⅰ-1-2-2-13 高齢者の平均契約購入金額と平均既支払額の推移(年齢区分別)[CSV]

- (注36)光回線をアナログ回線(アナログ信号によって通信する従来型の電話回線)に戻すこと。「アナログ回線(アナログ電話)に戻せば料金が安くなる」等と勧誘し、手続代行やオプションサービスの料金として高額な請求をするトラブルがみられる。

担当:参事官(調査研究・国際担当)