事例 WOTA株式会社

WOTA株式会社(以下「WOTA」という。)は、「人と水の、あらゆる制約をなくす」ことを自社の存在意義として掲げ、小規模分散型水循環システム等の開発と販売を行って、淡水利用に関する問題解決に取り組んでいます。

東日本大震災の経験が、水の社会課題に取り組むきっかけに

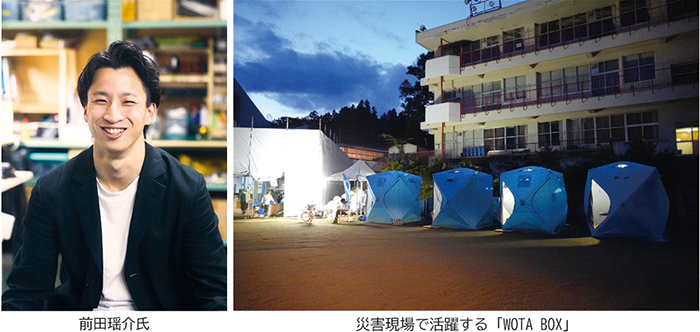

WOTAの代表取締役CEOを務める前田瑶介氏は、中学生のときに留学したアメリカで、研究員が研究を通じて環境問題に取り組む姿を目の当たりにし、社会的なミッションから始める研究があることを知ったそうです。

その後、前田氏は、東日本大震災で被災した経験から、一見完成されているように見える水道というインフラは完成形ではなく、システムが巨大で複雑なだけに、問題が発生したときに素早く対処できないという課題があることに気付きました。これをきっかけに、前田氏は「上下水道は、整備に膨大な費用が必要なため、先進国や都市にしか適さないが、小さいシステムであれば、世界中のどこでも、誰でも利用することができ、環境への負荷も少ない」と課題意識を持つようになりました。WOTAはこうした水に関する課題の解決に向けて、小規模で効率の高い分散型の水循環システムを開発し普及させ、小規模分散型水循環社会を実現することを目指しています。

「周りに起業家や個人事業主が多くいたことから、自分にとっても起業という選択肢は特別なことではなかったが、投資を受けることは未知の経験だった」と話す前田氏は、先に起業をしていた大学の複数の先輩からアドバイスを受け、現在のビジネスモデルの構築に至ったそうです。

AIを活用した小規模分散型水循環システム

現在、WOTAは、水道管につながなくても装置の中で水を繰り返し再生し利用することができる自律分散型水循環システム「WOTA BOX」や、水道のないところでも設置できる水循環型手洗いスタンド「WOSH」の開発と販売を行っています。WOTAの製品は、膜によるろ過や塩素添加、深紫外線照射によって水を浄化していますが、独自開発した水処理IoTセンサーにより水質をリアルタイムで計測し、アルゴリズムで自律制御を行う点に特徴があります。一度使用した水の98%以上を再生できるため、砂漠や森や被災地のような、水道へのアクセスが困難な場所でも、安全な水を使えるようになります。また、水再生のコストは現時点でこれまでの15分の1程度まで低減させており、さらに2026年までに、水道よりも低いコストで処理を行う技術を確立する予定です。2030年には水道を代替して社会インフラとなることを目指しています。

資源の有限性をなくすことで、社会課題を解決していきたい

前田氏は、「当面は、水を再生し循環利用することで、水に関する社会課題の解決に注力したい。次のステップとしては、水以外の資源の有限性をなくすことを目指し、課題解決に取り組んでいきたい」と話します。

担当:参事官(調査研究・国際担当)