第1部 第2章 第1節 (1)若者を取り巻く社会環境の変化

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】変わる若者の消費と持続可能な社会に向けた取組~18歳から大人の新しい時代へ~

第1節 若者を取り巻く環境と意識の変化

(1)若者を取り巻く社会環境の変化

■教育等を通じた社会貢献への意識の醸成

持続可能な開発目標 SDGs

現在、世界では地球温暖化や海、陸の環境汚染、資源、エネルギーの不足に加え、途上国の貧困や児童労働の問題等、様々な社会的課題が発生しており、「持続可能性」(サステナビリティ)をキーワードとした問題解決が求められています。

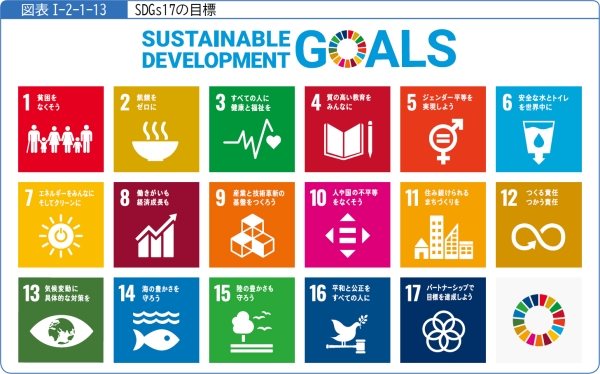

2015年の国連サミットでは、持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals(SDGs))が採択され、2030年を達成年限として、持続可能でより良い社会の実現を目指すことが、世界共通の目標として定められました。SDGsは、貧困や不平等、気候変動、環境劣化といった世界が直面する課題に対する17のゴール(目標)と169のターゲット(達成基準)から構成されています。SDGsの達成に向けては、「誰一人取り残さない」ことを原則に、これら17の目標を統合的に解決することとされています(図表Ⅰ-2-1-13)。

事業者単独あるいは行政単独での取組だけで、SDGsを達成するのは困難です。このため、消費者、事業者、行政等が目標を共有し、協働する必要があります。とりわけ、教育を通じて、消費者にSDGsの「当事者」であることの自覚と行動変容を促すことの重要性が高まっています。

SDGsと持続可能な開発のための教育 ESD

ESD(Education for Sustainable Development)は、持続可能な社会の創り手を育むため、2002年に日本が提案した新たな教育理念であり、「持続可能な開発のための教育」と訳されています。具体的には、初等中等教育の段階から、気候変動、資源の枯渇、貧困の拡大等人類の活動に起因する様々な問題を自らの問題として主体的に捉え、「持続可能な社会」の実現に向けて身近なところから取り組む人材を育成することを目指しています。

2015年の国連サミットで採択されたSDGsにおいても、ESDは、目標4「すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」のターゲット4.7(注28)に位置付けられました。加えて、ESDは、第74回国連総会において、SDGsの17の目標の実現に寄与するものであることが確認されています。すなわち、ESDは、質の高い教育の確保と、持続可能な社会の創り手の育成の両方の観点から、SDGsの達成に不可欠な取組です。

2016年に取りまとめられた中央教育審議会の答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」において、ESDは、「次期学習指導要領改訂の全体において基盤となる理念である」と位置付けられました。これを受け、2017年に公示された幼稚園教育要領と小・中学校学習指導要領及び2018年に公示された高等学校学習指導要領において、「持続可能な社会の創り手」の育成が掲げられています。これらの指導要領にのっとり、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の教育現場においてESDの考え方に基づいた教育が行われています。

- (注28)2030年までに、持続可能な開発と持続可能なライフスタイル、人権、ジェンダー平等、平和と非暴力の文化、グローバル市民、及び文化的多様性と文化が持続可能な開発にもたらす貢献の理解等の教育を通じて、全ての学習者が持続可能な開発を推進するための知識とスキルを獲得するようにする。

担当:参事官(調査研究・国際担当)