事例 江東区八名川小学校

「SDGs実践計画表」の作成・活用

江東区立八名川小学校(以下「八名川小学校」という。)では、2010年以降、全校体制でESDを中心とした教育を進めています。具体的には、「SDGs実践計画表」を作成して、SDGsの17の目標をユネスコスクールとしてのテーマの「環境・人権・多文化理解」の3分野に分類するとともに、学年ごとの学習内容を各目標と結び付けることで、全ての学年の児童がSDGsの内容を計画的・効果的に学び進めることができるようにしています(図表1)。また、朝会や道徳授業、掲示物等にもESDを盛り込むことで、児童が日常的にSDGsについて考えられる環境を整えています。

SDGsに関する取組を通じて学んだことの発表会を開催

八名川小学校では、持続可能な社会づくりのために重要とされる問題解決の力を児童が育むことができるよう、学び方にも工夫を凝らしています。

例えば、6年生の学習単元「江戸・深川のまちをたずねて」では、身近な小名木川の今と昔の違いを、写真や絵で示すとともに、地域の方のお話を伺うことで、「こんなに変わったんだ」と児童が変化を実感して、その背景や問題点に興味を感じられるようにしています。その上で、児童は同じテーマに興味を持った者同士でグループを作り、主体的に調査・分析に取り組み、グループごとにプレゼンテーションを行います。学習の終わりには、児童が歴史ツアーガイドとなって、保護者を相手に地域を案内します。

八名川小学校は、年1回、「八名川まつり」という学習発表会も開催しており、児童がSDGsに関する取組を通じて学んだこと等を発表している様子を、他学年児童だけでなく、保護者や地域住民、教育関係者に広く公開しています。児童が自ら学んだことを発表し、質問に受け答えすることで、個々の学びを深めるとともに、学年の違いを超えて相互に学び、高め合うことができます。これらの授業や行事は、児童の地域への愛着心や多様な文化を理解する力の育成にもつながっています。

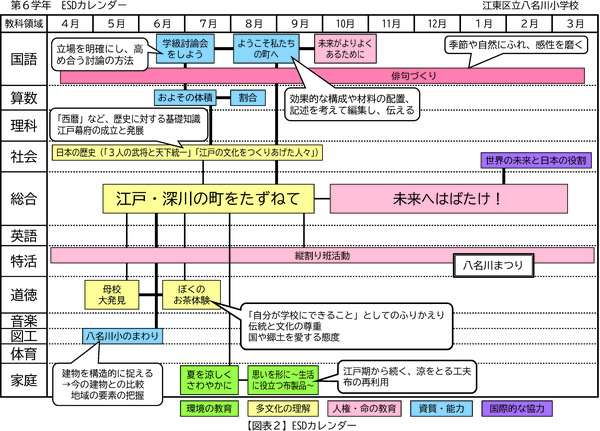

ESDカレンダーを中心としたカリキュラム・マネジメントの推進

八名川小学校は、各学年向けの「ESDカレンダー」を毎年作成しています。ESDカレンダーは、ユネスコスクールとしてのテーマの「環境・人権・文化理解」の3分野と「国際協力(6年生のみ)」という視点で各単元を色分けし、関連付けて指導可能なものをつなぐことで、教科を越えた横断的な学習が可能となるよう工夫されています(図表2)。また、資料活用や討論の方法等の学ぶべき共通のスキルもつないで、学習の狙いや過程を明確にすることで、年間指導計画案の作成にも役立っています。

八名川小学校校長の澤田純二氏は、「変化の激しい時代を生き抜くためには、ESDによって、持続可能な社会の担い手としての資質・能力を育てることが重要です。そのため、問題解決の力を育むことを目指した教育を進め、知恵のある子を育てていきます」と話します。

担当:参事官(調査研究・国際担当)