雑貨工業品品質表示規程(五 サングラス )

別表第二(第二条関係)

五サングラス

- (一)品名の表示に際しては、次の表一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる品名を示す用語を用いて表示すること。この場合において、偏光度、偏光軸、平行度及び屈折力については、それぞれ表二に定める試験方法によるものとする。

表一

区分 品名 屈折力がいかなる経線においてもマイナス〇・一二五ディオプトリから〇・一二五ディオプトリまでの範囲内であり、かつ、任意のいかなる二経線間の屈折力の差が〇・一二五ディオプトリ以下であって、平行度が〇・一六六プリズムディオプトリ以下のもの サングラス サングラスの項に掲げる区分に該当するもののうち、次のイ及びロに該当するもの

イ 偏光度が九十パーセント以上であるもの

ロ 偏光軸のずれが十五度以下であるもの偏光サングラス 前各項上欄に掲げる区分以外のもの ファッション用グラス 表二

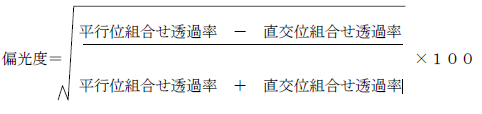

項目 試験方法 偏光度 偏光レンズにあっては、日本産業規格T八一四一(遮光保護具)の九・一f)「遮光能力試験」で定める方法により、可視光線の平行位組合せ透過率及び直交位組合せ透過率とを測定し、次の式(※1)により計算すること 偏光軸 偏光めがねにあっては、各々の玉の偏光軸と水平(偏光軸を鉛直に用いたものにあっては、鉛直)方向とのなす角度を測定すること。 平行度 日本産業規格T八一四七(保護めがね)の八・一b)「光学的性質」で定める方法により、レンズメータ、望遠鏡、オートコリメータ等を用いて測定すること。ただし、着用時を想定した特別な設計のものにあっては着用時を想定した測定方法により、レンズメータ、望遠鏡、オートコリメータ等を用いて測定すること。 屈折力 日本産業規格T八一四七(保護めがね)の八・一b)「光学的性質」で定める方法により、レンズメータ、望遠鏡、オートコリメータ等を用いて測定すること。

(※1)

- (二)レンズの材質の表示に際しては、当該サングラスに使用されているレンズの材質の種類に応じ、それぞれ「ガラス」又は「プラスチック」の用語を用いて表示すること。また、レンズを研磨したもの、レンズを強化したもの又はレンズの表面をコーティングしたものについては、レンズの材質の種類を示す用語の次に括弧を付してそれぞれその旨を付記すること。

- (三)枠の材質の表示に際しては、レンズ枠及びテンプルに主として使用されている材質の名称をレンズ枠及びテンプルごとにそれぞれ適正に表示することとし、特にその材質が次に掲げる材質の名称を示す用語に応ずるものであるときは、それぞれ次に掲げる材質の名称を示す用語を用いて表示すること。なお、めっき、塗装等を施してあるものについては、枠の材質の種類を示す用語の次に括弧を付してその旨を付記すること。

- イプラスチック

- ロセルロイド

- ハニッケル合金

- ニアルミニウム

- (四)可視光線透過率の表示に際しては、日本産業規格T八一四一(遮光保護具)の九・一f)「遮光能力試験」の(一・二)「可視部試験」に定める方法又は光電検出器に視感度用フィルターを組み合わせて、その分光感度分布が標準比視感度分布にほぼ一致するようにした受光器を用い、A標準光に準じた光源に対する可視域の透過率測定を行う方法により測定し、その数値を表示すること。この場合における許容範囲は、プラス・マイナス七以内とする。

- (五)紫外線透過率の表示に際しては、日本産業規格T八一四一(遮光保護具)の九・一f)「遮光能力試験」の(一・一)「紫外部試験」又は(二・一)「紫外部試験」に定める方法により測定し、その数値を表示すること。この場合における誤差の許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十パーセント以内とする。

- (六)使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を表示すること。

- イ自動車のフロントガラス等熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見えることがある旨(偏光サングラスのものに限る。)。

- ロ高温のところに置いたり、傷をつけるような金属と一緒にしまったりしない旨。

- ハあまり長い時間目にかけない旨(ファッション用グラスに限る。)。

- (七)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。

- (八)表示は、サングラスごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意の表示については、下げ札又はラベルの貼付け等本体から容易に離れない方法で行うこと。

担当:表示対策課