第2部 第1章 第2節 (1)消費者契約法・国民生活センター法の改正、不当寄附勧誘防止法の成立及び施行

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁の主な消費者政策

第2節 消費者被害の防止

(1)消費者契約法・国民生活センター法の改正、不当寄附勧誘防止法の成立及び施行

2022年8月の内閣総理大臣の指示(注4)を受け、「旧統一教会」について社会的に指摘されている問題に関し、悪質商法等の不法行為の相談、被害者の救済を目的として、関係省庁間で情報を共有するとともに、被害者への救済機関等のあっせん等関係省庁による連携した対応を検討するため、同月、法務大臣の主宰により、「『旧統一教会』問題関係省庁連絡会議」が設置されました(注5)。消費者庁は、同会議に構成員として参画しました。

消費者庁では、いわゆる霊感商法への対応の強化を求める社会的な要請を受け、霊感商法等に関するこれまでの消費者庁の対応を検証するとともに、消費者被害の発生及び拡大の防止を図るための対策等を検討する観点から、2022年8月から、有識者から成る「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」を開催し、審議が行われました。同検討会の審議の過程では、消費生活相談の状況について、いわゆる霊感商法等に関する消費生活相談の近年の件数は、約1,200件から1,500件程度で推移していることを示すとともに、旧統一教会に関する消費生活相談等の情報の分析が行われました(注6)。同検討会は同年10月に報告書を取りまとめ、旧統一教会については、「宗教法人法」(昭和26年法律第126号)の規定に基づく報告徴収及び質問の権限を行使する必要があること、霊感商法等による消費者被害の救済の実効化を図るため、消費者契約の取消権の対象範囲の拡大や行使期間の延長のための法制上の措置を講ずべきであること、寄附の要求等に関する一般的な禁止規範及びその効果を定めるための法制化に向けた検討を行うべきであること、相談対応に関して関連分野の専門家とも連携を図り、児童虐待等からの保護やいわゆる宗教二世に対する支援を行う必要があること、「消費者ホットライン188」の周知や消費者教育の強化等が重要であることを提言しました。

同検討会における提言も踏まえ、消費者庁では、霊感等による知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化への対応や、寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止に向けた対応を行いました(注7)。

「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」報告書(2022年10月17日)

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/review_meeting_007/assets/consumer_policy_cms104_221014_09.pdf

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律の成立及び施行に向けた取組

霊感商法等の悪質商法の被害の発生を予防し、救済を容易にするために必要な法整備として、2022年11月に、「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第210回国会に提出されました。同法案は、同国会において、同年12月に可決・成立しました(令和4年法律第99号)。

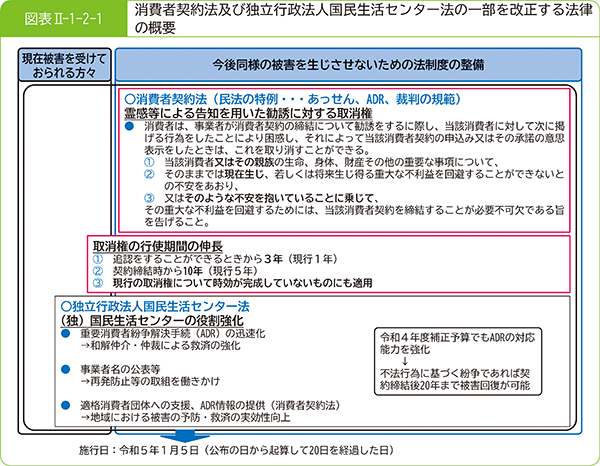

同改正法では、消費者契約法における霊感等による知見を用いた告知による不当勧誘行為に対する取消権の範囲の拡大や当該取消権の行使期間の伸長等のほか、国民生活センター法における重要消費者紛争についての裁判外紛争解決手続(ADR)の適正かつ迅速な実施や、消費者紛争の発生防止のために収集した情報等について事業者名の公表を可能とすること等を内容とするものであり、いずれも2023年1月5日から施行されました(図表Ⅱ-1-2-1)。また、施行に伴う内閣府令の整備を行いました。

2023年1月には法改正の内容を解説した啓発資料(注8)を公表しました。

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)等について

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/2022_contents_002/

不当寄附勧誘防止法の成立及び施行に向けた取組

前述の「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案」とともに、社会的に許容し難い寄附の不当な勧誘を規制するために必要な法整備として、2022年12月に「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」が閣議決定され、第210回国会に提出されました。同法案は、衆議院での一部修正を経て、同国会において同月に可決・成立しました(令和4年法律第105号)。

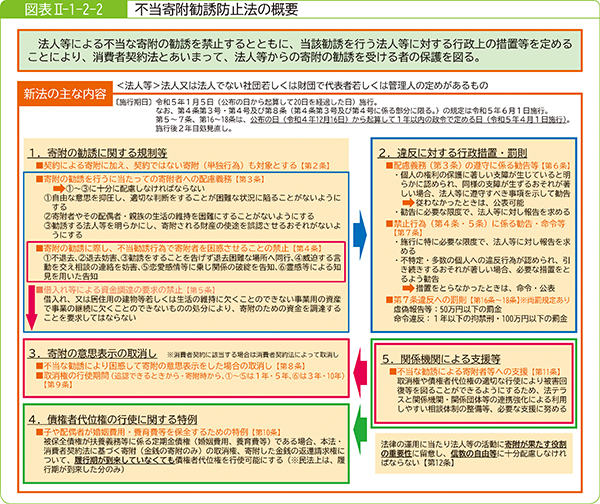

不当寄附勧誘防止法は、法人等(注9)が寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務、法人等が寄附の不当な勧誘を受ける個人を困惑させることや借入れ等による資金調達を要求することの禁止、法人等による不当な勧誘により困惑して寄附の意思表示をした場合の取消権(注10)、子や配偶者が婚姻費用・養育費等を保全するための債権者代位権(注11)の行使に関する特例、配慮義務の不遵守や禁止行為違反に関する行政措置・罰則、相談体制の整備等の関係機関による支援等を内容としています。この法律は、一部の規定を除き、2023年1月5日に施行され、禁止行為の一部や行政措置、罰則に関する規定は同年4月1日に、禁止行為及び取消権の一部の規定も同年6月1日に施行され、同日に全面施行されました(図表Ⅱ-1-2-2)。また、関係政令の改正、内閣府令の制定、処分基準等の策定を行いました。法運用に当たっては、新たに寄附勧誘対策室を設けました。

また、同法の内容について十分に周知するため、各方面(注12)に向けた説明会を開催したほか、消費者庁ウェブサイトにQ&A形式の解説資料(注13)、啓発資料(注14)、逐条解説(注15)及び解説動画(注16)を公表しました。

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/

- (注4)「法務大臣を始め関係大臣において、悪質商法などの不法行為の相談、被害者の救済に連携し万全を尽くすこと」との内閣総理大臣の指示。

- (注5)「『旧統一教会』問題関係省庁連絡会議」については、第2部第2章第1節3.(9)参照。

- (注6)2022年9月30日に旧統一教会に関する消費生活相談の情報を公表するとともに、当該情報を「『旧統一教会』問題関係省庁連絡会議」に消費者庁から提出し、同会議の構成員で共有した。

- (注7)消費者教育や消費生活相談体制の強化については、第2部第1章第5節及び第6節(1)参照。

- (注8)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/2022_contents_02/assets/consumer_contract_act_230420_0001.pdf

- (注9)法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの。

- (注10)寄附が「消費者契約(消費者と事業者との間で締結される契約)」に該当する場合は除く(消費者契約法に規定する不当な勧誘があった場合には、消費者契約法の規定に基づく取消しが可能である。)。

- (注11)債権者が自己の債権を保全するために必要があるときは、債務者の第三者に対する権利を債務者に代わって行使(代位行使)することができる制度。

- (注12)NPO法人、宗教法人、社会福祉法人、法曹関係者等。

- (注13)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/assets/consumer_policy_cms104_230401_007.pdf

- (注14)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/assets/consumer_policy_cms213_230421_01.pdf

- (注15)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/assets/consumer_policy_cms104_230401_006.pdf

- (注16)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/movie_001/

担当:参事官(調査研究・国際担当)