第1部 第1章 第3節 (1)2022年の消費生活相談の概況

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第1章 消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果等

第3節 消費者庁に集約された生命・身体に関する事故情報等

(1)2022年の消費生活相談の概況

消費生活相談件数は前年より増加、架空請求の相談件数は減少

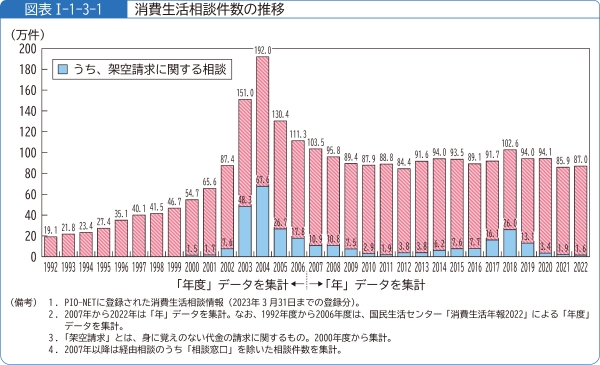

全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談の件数をみると、2022年は87.0万件であり、前年(85.9万件)より増加しました。架空請求に関する相談件数は、2022年は1.6万件であり、前年(1.9万件)より減少しました(図表Ⅰ-1-3-1)。

消費生活相談件数の長期的な推移をみると、2004年度に192.0万件とピークに達しました。このとき、架空請求に関する相談件数が67.6万件と急増し、全体の35.2%を占めていました。その後、架空請求に関する相談は減少し、2008年以降の10年間は、消費生活相談件数は90万件前後で推移し続けましたが、2018年には、架空請求に関する相談が約26万件に達し、消費生活相談件数は再び100万件を超えました。

架空請求に関する相談件数の増加を踏まえ策定された「架空請求対策パッケージ」(2018年7月消費者政策会議決定)に基づき、関係省庁等は一体となって、架空請求による消費者被害の未然防止・拡大防止を図る対策を講じてきました。その後、架空請求に関する相談件数は2019年に減少に転じ、2022年は、架空請求に関する相談の集計が始まって以来最も件数が少ない2000年度に近い水準まで減少しました。

属性別にみた2022年の相談状況

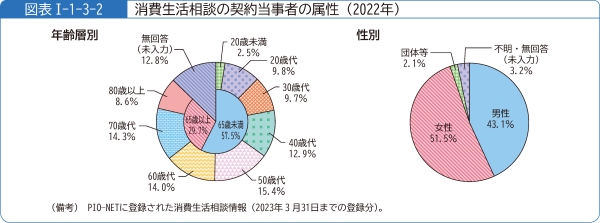

2022年の消費生活相談について、属性別にみると、年齢層別では65歳以上の高齢者が契約当事者全体の29.7%を占めています。10歳ごとの区分でみると、2022年は、50歳代が15.4%と最も多く、次いで70歳代(14.3%)、60歳代(14.0%)でした。性別では、女性が51.5%、男性が43.1%と女性の割合が高くなっています(図表Ⅰ-1-3-2)。

年齢3区分別に消費生活相談割合について過去10年間の推移をみると、65歳以上の高齢者の消費生活相談割合は、3割前後で推移しています(図表Ⅰ-1-3-3)。

消費生活相談1件当たりの平均契約購入金額は79万円

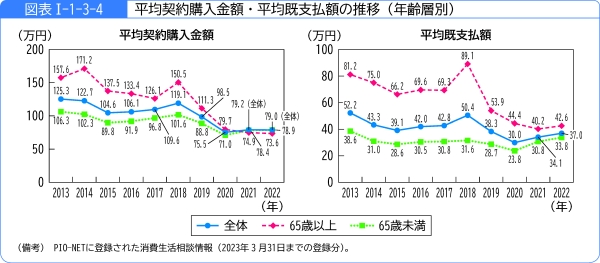

2022年に寄せられた消費生活相談1件当たりの平均金額をみると、全体では、請求された又は契約した金額である「平均契約購入金額」が79.0万円、実際に支払った金額である「平均既支払額」が37.0万円でした。

2020年から2022年までの3年間で、65歳未満では、「平均契約購入金額」及び「平均既支払額」が共に増加しています。65歳以上では、「平均契約購入金額」は減少しましたが、「平均既支払額」は横ばい傾向です(図表Ⅰ-1-3-4)。

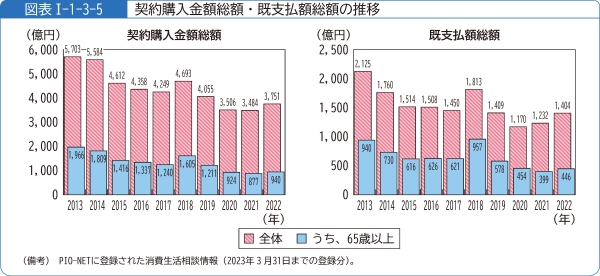

また、消費生活相談の契約購入金額及び既支払額それぞれの総額をみると、2022年は、「契約購入金額総額」は3,751億円、「既支払額総額」は1,404億円であり、共に昨年より増加しています。65歳以上の高齢者は、「契約購入金額総額」では940億円と全体の25.1%を占め、「既支払額総額」では446億円と全体の31.8%を占めています(図表Ⅰ-1-3-5)。

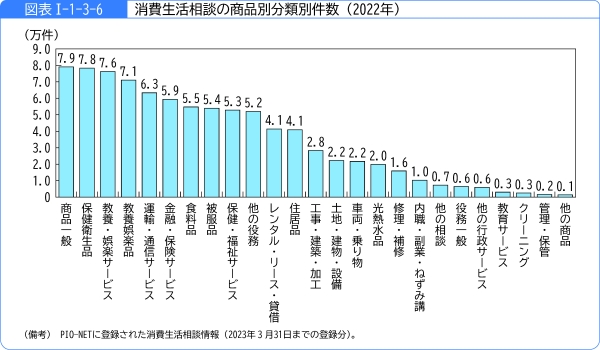

商品別分類別では「商品一般」が最も多く、次いで「保健衛生品」が多い

2022年の消費生活相談件数を商品別分類別にみると、相談件数が最も多いのは、「商品一般」(迷惑メールや不審な電話、覚えのない荷物や架空請求に関する相談を含む。)でした。2番目は「保健衛生品」(化粧品に関する相談を含む。)、3番目は「教養・娯楽サービス」(アダルト情報や出会い系サイト・アプリ、インターネットゲームや情報配信サービスに関する相談を含む。)でした(図表Ⅰ-1-3-6)。

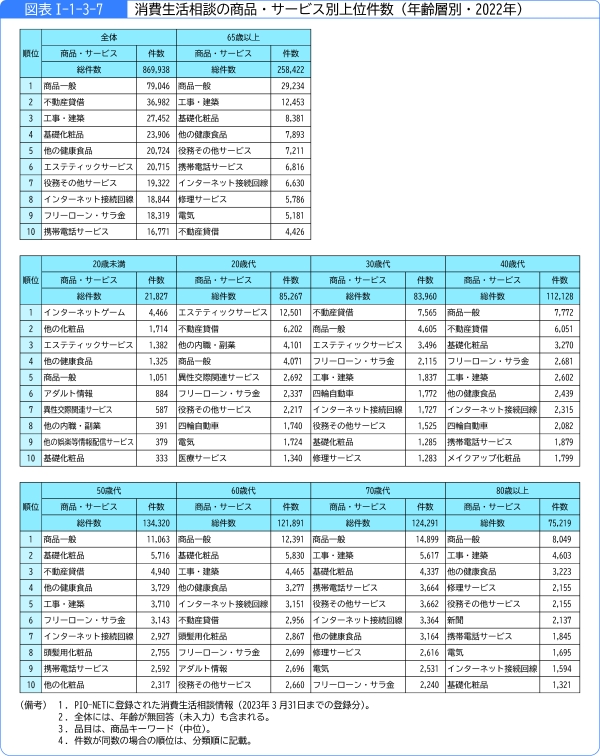

商品・サービスを詳細に区分してみると、全体では、「商品一般」の相談件数が最多でした。次いで、「不動産貸借」に関する相談件数が多く、賃貸住宅の退去時に高額な原状回復費用を請求されたという相談がみられました。また、2021年には上位10位までに入っていなかった(注20)「基礎化粧品」(4位)や「エステティックサービス」(6位)といった美容に関する相談件数も多くなっています(図表Ⅰ-1-3-7)。

年齢層別にみると、20歳未満では「インターネットゲーム」、20歳代では「エステティックサービス」が最多でした。30歳代以上の各年齢層では「工事・建築」や「基礎化粧品」、「インターネット接続回線」が上位にみられます(図表Ⅰ-1-3-7)。

なお、高齢者の消費生活相談については、第1部第2章第2節「(2)高齢者の消費者トラブル」で詳細に分析しています。

若者の相談:「脱毛エステ」等の美容や、もうけ話に関する相談が多い

若者は、進学や一人暮らし、就職や結婚等をきっかけに生活環境が大きく変わり、それに伴い社会的基盤を構築するために様々な契約を締結する必要が生じます。

若者(15歳から29歳まで)の消費生活相談件数を商品・サービス別にみると、男女共に美容やもうけ話に関する相談や、「出会い系サイト・アプリ」に関する相談が上位にみられ、特に女性では「脱毛エステ」が全ての年齢区分で最多となっています。

15歳から19歳までは、男女共に、「脱毛剤」や「他の健康食品」等の美容に関する相談が上位にみられ、定期購入に関する相談が含まれています。また、「インターネットゲーム」等の娯楽に関する相談が上位にみられます。

20歳から24歳までは、美容に関する相談のほか、男女共に、「賃貸アパート」や「電気」等の暮らしに関する相談や、「他の内職・副業」や「役務その他サービス」(副業に関するサポート契約やコンサルティング契約が含まれる。)、「金融コンサルティング」等のもうけ話に関する相談が上位にみられます。

25歳から29歳までは、20歳から24歳までと同様に、男女共に、暮らしや美容、もうけ話に関する相談が上位にみられます(図表Ⅰ-1-3-8)。

若者の中には、知識や経験の不足、経済的な余裕のなさ、コミュニケーションに対する苦手意識を始め、様々なぜい弱性を抱えている人がいます。こうしたぜい弱性につけ込まれ、若者が消費者トラブルに巻き込まれるケースは少なくありません(注21)。若者の消費者トラブルの被害防止には、若者向けの消費者教育の充実、相談体制や情報提供の強化、情報収集の支援といった取組が重要と考えられます。

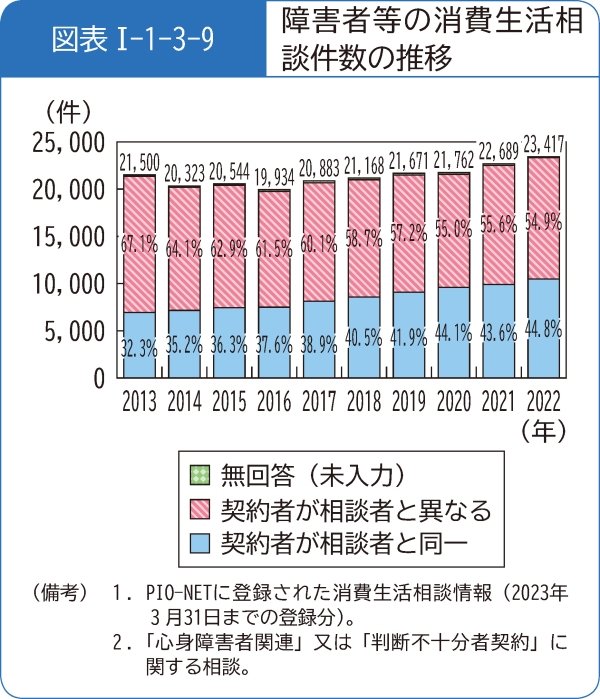

障害者等の消費生活相談は本人から相談が寄せられる割合が低い

障害者等(注22)の消費生活相談は、本人から相談が寄せられる割合は約4割という状況であり、消費生活相談全体では約8割であるのに比べて割合が低くなっています(図表Ⅰ-1-3-9)。具体的な相談事例としては、「知的障害がある兄がスマートフォンのオンラインゲームで高額な課金をしてしまった」、「精神的な病気の母が展示会に行き、ショッピングローンで高額なネックレスを買ったことが発覚した」等、判断力の不足や契約内容への理解不足につけ込まれてトラブルになっていると思われるケースがみられます。障害者等の消費者トラブルの被害防止には、家族のみならず、近隣住民や福祉事業者、行政機関等が協力して見守りをしていくことが必要であると考えられます。

販売購入形態別にみた消費生活相談の状況

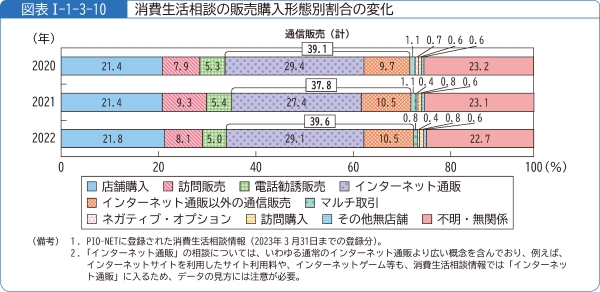

販売購入形態別に消費生活相談の割合の変化をみると、2020年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を背景に増加した「インターネット通販」の割合が、2022年は2020年と同水準まで増加した一方で、「訪問販売」や「電話勧誘販売」の割合は2021年より減少しました(図表Ⅰ-1-3-10)。

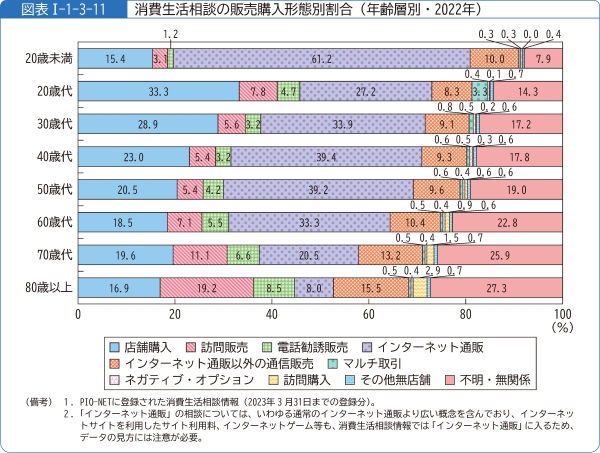

年齢層別にみると、20歳未満では「インターネット通販」、20歳代では「店舗購入」や「マルチ取引」、70歳代や80歳以上では「訪問販売」、「電話勧誘販売」、「インターネット通販以外の通信販売」、「訪問購入」の割合が、他の年齢層に比べて高くなっています(図表Ⅰ-1-3-11)。

図表Ⅰ-1-1-3-2 消費生活相談の契約当事者の属性(2022年)[CSV]

図表Ⅰ-1-1-3-3 消費生活相談の割合の推移(年齢3区分別)[CSV]

図表Ⅰ-1-1-3-4 平均契約購入金額・平均既支払額の推移(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-1-1-3-5 契約購入金額総額・既支払額総額の推移[CSV]

図表Ⅰ-1-1-3-6 消費生活相談の商品別分類別件数(2022年)[CSV]

図表Ⅰ-1-1-3-7 消費生活相談の商品・サービス別上位件数(年齢層別・2022年)[CSV]

図表Ⅰ-1-1-3-8 若者の消費生活相談の商品・サービス別上位件数(年齢区分別・2022年)[CSV]

図表Ⅰ-1-1-3-9 障害者等の消費生活相談件数の推移[CSV]

担当:参事官(調査研究・国際担当)