第1部 第1章 第6節 (1)地方における体制整備

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁の主な消費者政策

第6節 消費者行政を推進するための体制整備

(1)地方における体制整備

地方消費者行政の充実・強化に向けた取組

消費者行政の現場は「地域」にあり、地方消費者行政の充実・強化は消費者政策の推進における最重要課題の一つです。

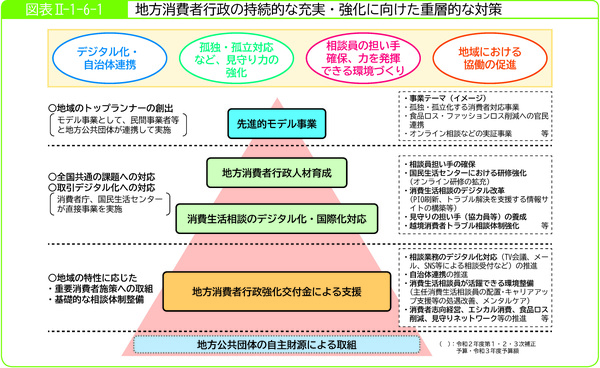

2020年4月には第4期消費者基本計画の閣議決定を受け、「地方消費者行政強化作戦2020」を策定しました。同強化作戦では消費生活相談体制の強化や質の向上、高齢者等の消費者被害防止のための見守り活動の充実のほか、持続可能な社会の実現に向け、「消費者志向経営の普及・推進」や「エシカル消費の推進」、「食品ロス削減の取組の推進」等の目標を掲げています。同強化作戦の対象期間は2020年度から2024年度までの5年間です。その推進のため、地方消費者行政強化交付金等を通じて、地方公共団体等による計画的・安定的な取組を支援することとしています。

地方消費者行政強化作戦2020

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/

支援を進めるに当たっては、消費者庁は消費者行政ブロック会議における地方公共団体等との意見交換に加え、首長等へ直接的に働き掛ける「地方消費者行政強化キャラバン」を実施しており、地方消費者行政の重要性及び課題等についての意見交換を通じて認識の共有を図っています。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や社会経済のデジタル化に対応し、消費者が相談しやすい環境の整備や、相談現場における負担軽減等の課題を克服するため、消費生活相談のデジタル化に向けた取組を実施しています。具体的には、地方公共団体におけるオンライン相談等の取組を支援するほか、消費者庁及び国民生活センターにおいて、2021年5月以降、有識者から知見を聴取する「消費生活相談デジタル化アドバイザリーボード」を開催し、同年9月には「消費生活相談のデジタル化に係る中間的とりまとめ」を発表しています。

消費生活相談のデジタル化に係る中間的とりまとめ

URL:https://www.kokusen.go.jp/hello/pdf/digitalconsul_doc202109.pdf

このほか、民間事業者等をプラットフォームとして、新たな行政手法を構築し、地方のモデルとなる事業を創出することを目的とした「地方消費者行政に関する先進的モデル事業」も2020年度から実施しています。本事業では、食品ロス削減にも資するフードバンクへの食品提供等が行われており、優良事例の全国的な横展開を図ることとしています(図表Ⅱ-1-6-1)。

【KPI】

地方消費者行政強化作戦2020における政策目標達成状況

(目標)

消費生活センター設置市区町村の都道府県内人口カバー率90%以上

【進捗】

2021年度:26都道府県で達成

消費生活相談員の業務環境の改善

消費生活相談員は、地方の消費生活センター等の現場において消費者からの相談等に直接対応するなど、地方消費者行政の最前線で重要な役割を担っています。

消費者庁は、地方消費者行政推進交付金を通じた消費生活相談員の配置・増員、質の向上、キャリアアップ等の取組の支援や、「雇止め」の防止の取組等、消費生活相談員の処遇改善に取り組んできました。これに加え、2020年度からは、消費生活相談員を育成するための担い手確保事業を実施しているほか、キャリアアップやメンタルケア支援等、消費生活相談員がその力を発揮できる環境の整備に取り組んでいます。

「地方消費者行政の現況調査」(調査時点2021年4月1日)において、消費生活相談員の配置数は小幅な増加に転じましたが、引き続き、相談体制の充実に努めます。

地方消費者行政の現況調査

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/status_investigation/2021/

消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)等の設置促進

高齢者等の消費者被害の更なる増加や深刻化が懸念される中で、高齢者等を見守る地域の様々な主体が、高齢者等の消費生活上の安全に気を配り、何かあったときに消費生活センター等につなぐ体制の構築が消費者被害の防止に有効です。

消費者安全法により、地方公共団体は地域で活動する多様な主体を構成員とした消費者安全確保地域協議会を設置し、消費生活上、特に配慮を要する消費者の見守り等の取組を行うことができることとされており、全国で消費者安全確保地域協議会を設置している地方公共団体の数は、2022年3月末時点で380となっています。

消費者庁は、地方消費者行政強化交付金による支援等に加え、地方の現場に対する直接の働き掛けを行うことにより、地域における消費者安全確保地域協議会の設置を促進しています。また、より効果的な見守り活動を実現するため、「高齢者・障がい者の消費者トラブル 見守りガイドブック(2020年2月)」を地方公共団体や見守り活動の関係者が利用できるようウェブサイト上で公開しているほか、厚生労働省の推進する「重層的支援体制整備事業」との連携等に取り組んでいます。2020年度からは、地域における見守り活動の担い手となる消費生活協力員等を養成する事業に取り組んでおり、2021年度には福岡県芦屋町等において講座を実施しました。

また、新未来創造戦略本部のモデルプロジェクトとして、徳島県内で得られた消費者安全確保地域協議会の設置ノウハウを他の地方公共団体で設置する際に活用できるようにする取組のほか、見守りの担い手一人一人に情報共有を徹底できるモデルの構築、人口の多い都市部ならではの課題の解消に向けた取組等を実施しています。

【KPI】

消費者安全確保地域協議会の設置

(目標)

2024年度までに都道府県内人口カバー率50%以上

【進捗】

2021年度:16府県で達成

消費者ホットラインの運用・周知

消費生活センター等の存在や連絡先を知らない消費者に、身近な相談窓口を案内する「消費者ホットライン」の運用を2010年1月から全国で開始し、2015年7月1日からは局番なしの3桁の電話番号「188(いやや!)」での案内を開始しました(注24)。

消費者ホットライン188の認知度向上のため、イメージキャラクター「イヤヤン」を発表し(2018年7月)、SNSや公共交通機関を活用した広告配信、啓発チラシ・ポスターの作成・配布を実施するなど、積極的に周知活動に取り組んでいます(図表Ⅱ-1-6-2)。

- (注24)従来の電話番号「0570-064-370(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ みんなを)」も利用可能。

担当:参事官(調査研究・国際担当)