第1部 第2章 第3節 (1)若者のSDGs・エシカル消費・サステナブルファッション等への認知・興味

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】変わる若者の消費と持続可能な社会に向けた取組~18歳から大人の新しい時代へ~

第3節 持続可能な社会の実現に向けた若者の取組

(1)若者のSDGs・エシカル消費・サステナブルファッション等への認知・興味

若者はSDGsやエシカル消費に興味はあるが、まだ取り組んでいない

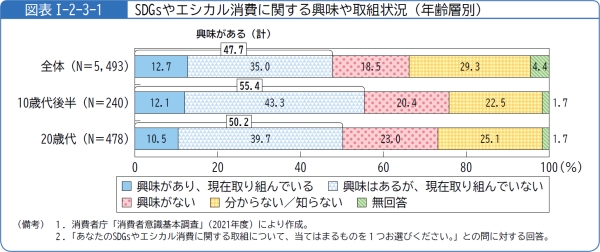

「消費者意識基本調査」で、SDGsやエシカル消費に関する興味や取組状況を聞いたところ、「興味がある」(「興味があり、現在取り組んでいる」又は「興味はあるが、現在取り組んでいない」の計)と回答した人の割合は、10歳代後半で55.4%、20歳代で50.2%でした。若者のSDGsやエシカル消費に対する興味は、全体の47.7%よりも高くなっていますが、いずれも約5割にとどまりました。

加えて、「興味があり、現在取り組んでいる」と回答した人の割合は、10歳代後半で12.1%、20歳代で10.5%と、全体の12.7%よりも低く、また「興味はあるが、現在取り組んでいない」と回答した人の割合も、10歳代後半で43.3%、20歳代で39.7%、全体で35.0%となっており、SDGsやエシカル消費に興味はあるものの取り組んでいない若者が、全体よりも多いことが分かりました(図表Ⅰ-2-3-1)。

SDGsやエシカル消費に興味を持っている若者は、学校教育や報道がきっかけ

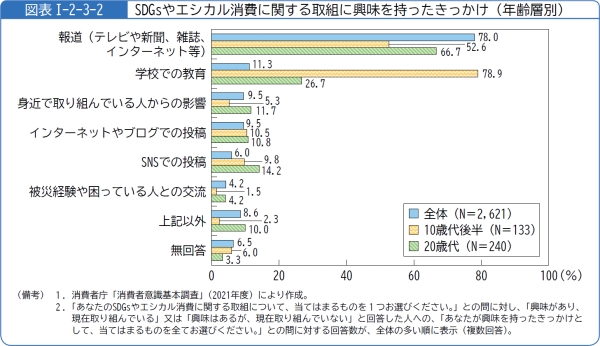

また、「興味がある」と回答した人に、SDGsやエシカル消費に興味を持ったきっかけを聞いたところ、「学校での教育」と回答した人の割合は、10歳代後半で78.9%、20歳代で26.7%となっており、若者は全体の11.3%よりも高くなっています。特に、10歳代後半においては、他の項目と比較して「学校での教育」と回答した人の割合が最も高くなっています。第1部第2章第1節の「SDGsと持続可能な開発のための教育 ESD」で紹介したように、近年、様々な教育現場においてSDGsが積極的に取り上げられる機会が増えており、このことが上記の結果に反映されていると考えられます。なお、20歳代では「報道(テレビや新聞、雑誌、インターネット等)」と回答した人の割合が約7割と最も高く、全体と同様の傾向でした(図表Ⅰ-2-3-2)。

SDGsやエシカル消費に興味はあるが、取り組めていない若者にとって、「参加方法が分からない」ことが参画の障害に

さらに、「興味はあるが、現在取り組んでいない」と回答した人に、取り組んでいない理由を聞いたところ、「参加方法が分からない」と回答した人の割合が、10歳代後半で56.7%、20歳代で56.8%となっており、若者において最も高くなっています。また、「環境問題や社会課題に取り組む商品やサービスが身近にない」と回答した人の割合は、10歳代後半で44.2%、20歳代で35.8%でした。以上の結果から、若者はSDGsやエシカル消費に興味はあるが、具体的な参加方法が分からない、身近に製品やサービスがないと感じているため、取り組めていない人が多いということが分かりました。

また、「心理的・経済的な負担」に関する項目の内では、「時間や気持ちの余裕がない」と回答した人の割合は、10歳代後半、20歳代の両方で約4割と、最も高くなっています(図表Ⅰ-2-3-3)。

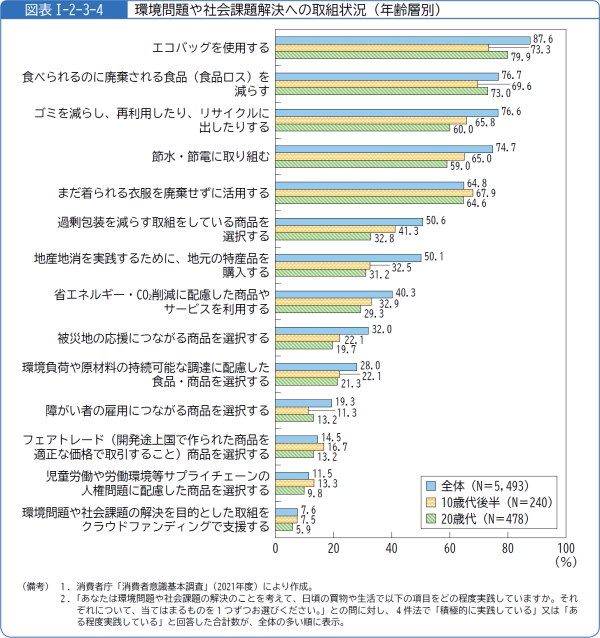

若者の取組状況は一部の項目を除いて、全体と同様の傾向

次に、消費者に「環境問題や社会課題の解決のことを考えて、日頃の買物や生活でどの程度実践しているか」を聞いたところ、取組の順位について、若者は全体と同様の傾向となっています。また、「まだ着られる衣服を廃棄せずに活用する」、「フェアトレード(開発途上国で作られた商品を適正な価格で取引すること)商品を選択する」、「児童労働や労働環境等サプライチェーンの人権問題に配慮した商品を選択する」といった項目では10歳代後半で全体よりも高い割合となりましたが、若者が全体よりも突出して高い項目はなく、「SDGsやエシカル消費に関する興味や取組状況(年齢層別)」(図表Ⅰ-2-3-1)で示したように、SDGsやエシカル消費に興味はあるが、取り組んでいないという若者の状況を裏付ける結果となりました(図表Ⅰ-2-3-4)。

若者はサステナブルファッションに関する取組の中では、古着の活用や衣服のリサイクルを実施

サステナブルファッションは、持続可能な社会の実現に向けた取組として近年注目されています。サステナブルファッションとは、衣服の生産から着用、廃棄に至るプロセスにおいて将来にわたり持続可能であることを目指し、生態系を含む地球環境や社会、一連のプロセスに関わる人に配慮した取組のことです。ファッション産業は、製造に必要なエネルギー使用量や製品のライフサイクルの短さ等から環境負荷が非常に大きい産業と指摘されており、サステナブルファッションの普及が国際的な課題となっています。

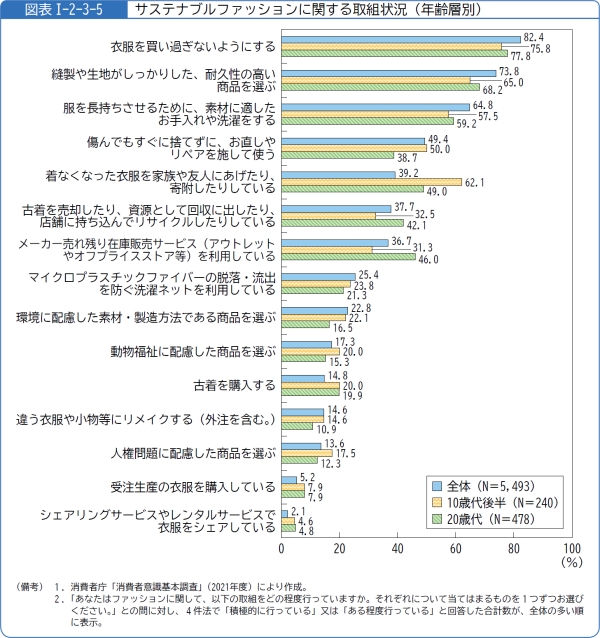

「消費者意識基本調査」で、「ファッションに関して取り組んでいること」を聞いたところ、「着なくなった衣服を家族や友人にあげたり、寄附したりしている」について「行っている」(「積極的に行っている」又は「ある程度行っている」の計)と回答した人の割合は、10歳代後半で62.1%、20歳代で49.0%となっており、若者は全体の39.2%よりも高くなっています。また、「古着を購入する」について「行っている」と回答した人の割合も、10歳代後半で20.0%、20歳代で19.9%となっており、全体の14.8%より高くなっています。さらに、「古着を売却したり、資源として回収に出したり、店舗に持ち込んでリサイクルしたりしている」について「行っている」と回答した人の割合は、20歳代で42.1%となっており、全体の37.7%よりも高くなっています。なお、「メーカー売れ残り在庫販売サービス(アウトレットやオフプライスストア等)を利用している」について「行っている」と回答した人の割合も、20歳代で46.0%と、全体の36.7%よりも高くなっています。

衣服の原材料調達から生産、流通、使用、廃棄に至る各段階において環境負荷が大きいことが指摘されていましたが、近年は、洗濯時に衣服から脱落するマイクロプラスチックの環境負荷も課題視されつつあります。また、生産プロセスにおける児童労働も問題視されています。このほか、毛皮や羽毛の原材料となる動物の飼育環境への配慮も求められるようになっています。しかし、これらの問題に関連する項目「マイクロプラスチックファイバーの脱落・流出を防ぐ洗濯ネットを利用している」、「環境に配慮した素材・製造方法である商品を選ぶ」、「動物福祉に配慮した商品を選ぶ」、「人権問題に配慮した商品を選ぶ」について「行っている」と回答した人の割合は、若者と全体の両方で3割を下回っています(図表Ⅰ-2-3-5)。

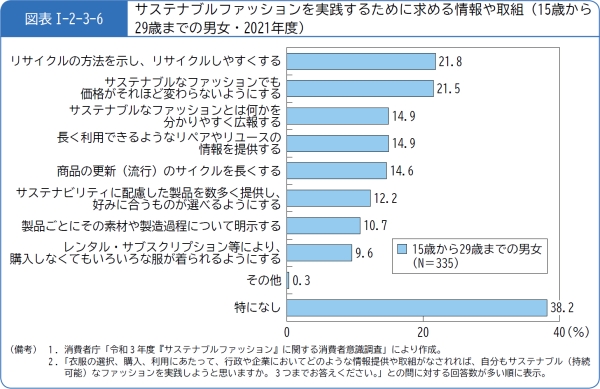

消費者庁の「『サステナブルファッション』に関する消費者意識調査」によると、「衣服の選択、購入、利用にあたって、行政や企業においてどのような情報提供や取組がなされれば、自分もサステナブル(持続可能)なファッションを実践しようと思いますか」という問に対し、15歳から29歳までの男女のうち「特になし」と回答した人の割合は、約4割と最も高くなっています。「サステナブルファッションを実践するために求める情報や取組」として挙げられた、そのほかの上位の項目は、「リサイクルの方法を示し、リサイクルしやすくする」、「サステナブルなファッションでも価格がそれほど変わらないようにする」、「サステナブルなファッションとは何かを分かりやすく広報する」、「長く利用できるようなリペアやリユースの情報を提供する」となっています。以上を踏まえると、サステナブルファッションに関する分かりやすい情報を提供することが、若者の実践につながると考えられます(図表Ⅰ-2-3-6)。

食品ロスの削減のため、4割以上の若者が「てまえどり(注44)」を実践

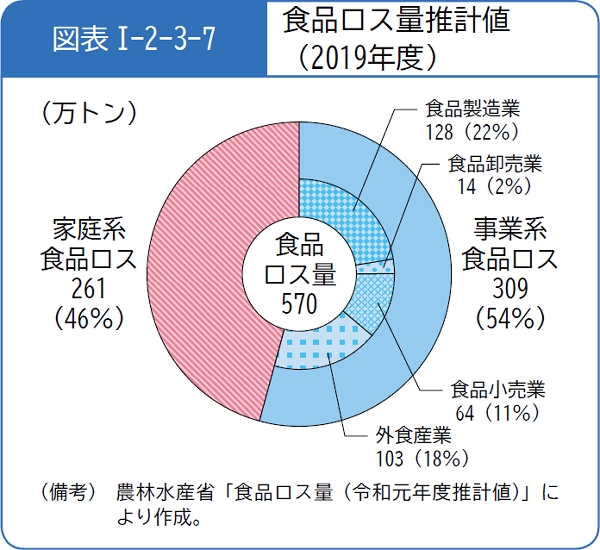

2019年度の日本における食品ロス(注45)量の推計値は、570万トンとなっています。食品ロスの削減に向けて、消費者や事業者等、様々な主体が連携して取り組むことが求められています(図表Ⅰ-2-3-7)。

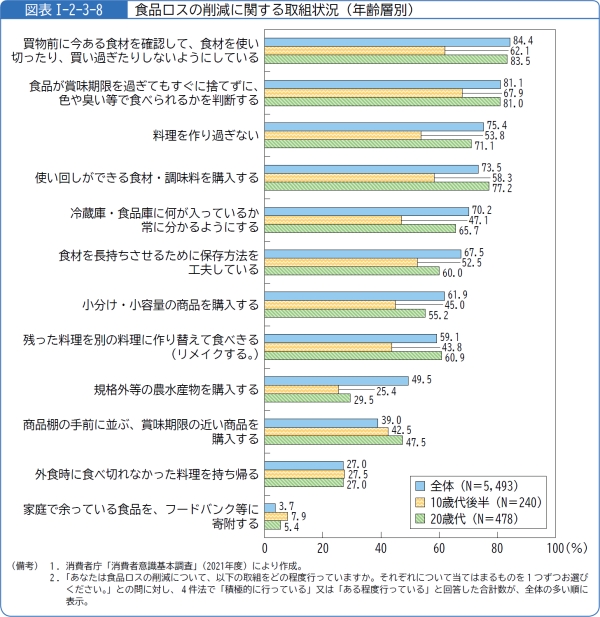

「消費者意識基本調査」で、食品ロスを削減するために取り組んでいることを聞いたところ、「商品棚の手前に並ぶ、賞味期限の近い商品を購入する」について「行っている」(「積極的に行っている」又は「ある程度行っている」の計)と回答した人の割合は、10歳代後半で42.5%、20歳代で47.5%と、全体の39.0%を上回っており、若者は全体よりも「てまえどり」に取り組んでいる人の割合が高くなっています。

そのほかの項目では、20歳代で「行っている」と回答した人の割合は、全体と同程度ですが、10歳代後半で「行っている」と回答した人の割合は、全体と比べ低くなっています。10歳代後半は親と同居している人が多い(注46)ため、自身で調理する機会が少なく、調理に関する項目で「行っている」と回答した人の割合が低くなったものと考えられます(図表Ⅰ-2-3-8)。

図表Ⅰ-2-3-1 SDGsやエシカル消費に関する興味や取組状況(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-2-3-2 SDGsやエシカル消費に関する取組に興味を持ったきっかけ(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-2-3-3 SDGsやエシカル消費に関する取組に「興味はあるが、現在取り組んでいない」理由(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-2-3-4 環境問題や社会課題解決への取組状況(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-2-3-5 サステナブルファッションに関する取組状況(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-2-3-6 サステナブルファッションを実践するために求める情報や取組(15歳から29歳までの男女・2021年度)[CSV]

担当:参事官(調査研究・国際担当)