第1部 第2章 第1節 (1)若者を取り巻く社会環境の変化

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】変わる若者の消費と持続可能な社会に向けた取組~18歳から大人の新しい時代へ~

第1節 若者を取り巻く環境と意識の変化

(1)若者を取り巻く社会環境の変化

■孤独・孤立の顕在化

人は、人生のあらゆる場面において、他者を理解し助け合うつながりの中で生きています。成長途上にある若者にとって、家庭や地域、学校等におけるつながりは若者自身が社会的に成長していく過程で大きな影響を与える要素と考えられます。しかし、地域、学校等の状況に目を向けると、地域との付き合いが希薄となっていることに加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、人と接触する機会が減少することで、若者を含めた社会全体における孤独・孤立の問題が一層顕在化しています。

ここでは、世論調査等の結果を基に、地域、学校等の状況、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響について分析します。

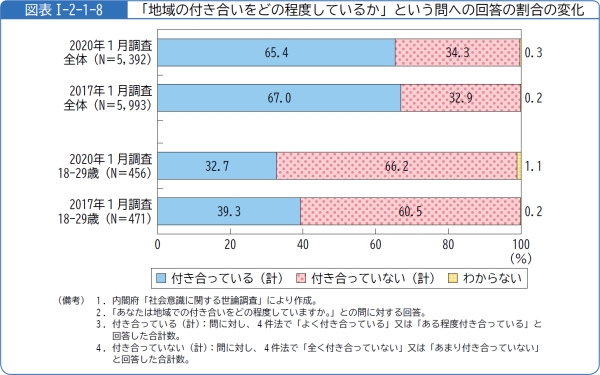

地域との付き合い方が変化

内閣府の「社会意識に関する世論調査」によると、「地域の付き合いをどの程度しているか」という問に対し、2020年1月調査結果では「付き合っている」(「よく付き合っている」又は「ある程度付き合っている」の計)と回答した人の割合は65.4%で、「付き合っていない」(「あまり付き合っていない」又は「全く付き合っていない」の計)と回答した人の割合は34.3%でした。この結果は、2017年1月調査結果(付き合っている:67.0%、付き合っていない:32.9%)と比べて、「付き合っていない」と回答した人の割合が増加しています。特に、18-29歳では「付き合っていない」と回答した人の割合は66.2%と、全体よりも高くなっており、こちらも2017年1月調査結果(付き合っている:39.3%、付き合っていない:60.5%)と比べて、「付き合っていない」と回答した人の割合が増加しています(図表Ⅰ-2-1-8)。このような結果から、若者の地域との付き合いが減少していることが分かります。

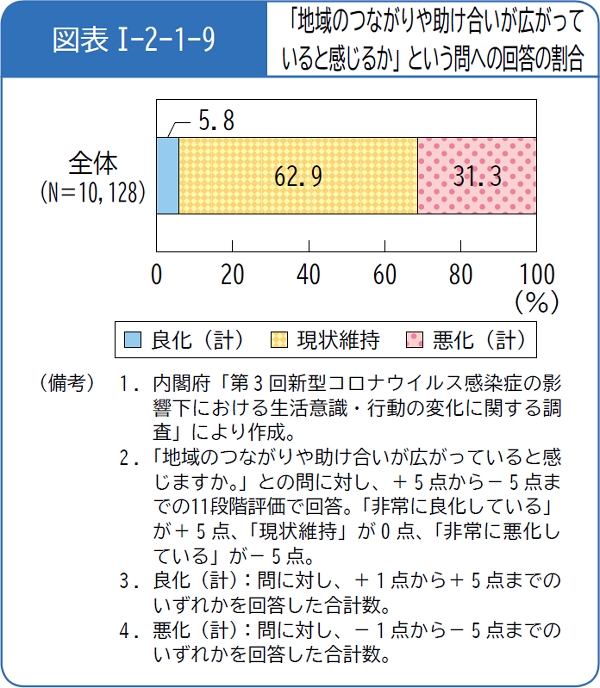

新型コロナウイルス感染症の感染拡大で「地域のつながりや助け合い」が悪化したと感じる人が3割を超える

内閣府の「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」によると、「地域のつながりや助け合いが広がっていると感じるか」という問に対し、「良化」と回答した人の割合は約1割で、「悪化」と回答した人の割合は3割を超えています(図表Ⅰ-2-1-9)。この結果から、地域のつながりや助け合いが減少したと感じる人の方が増加したと感じる人よりも多いことが分かります。

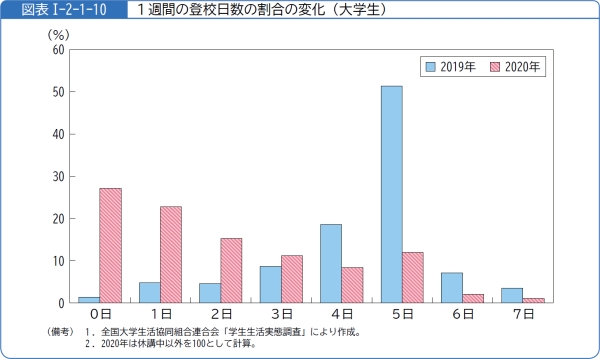

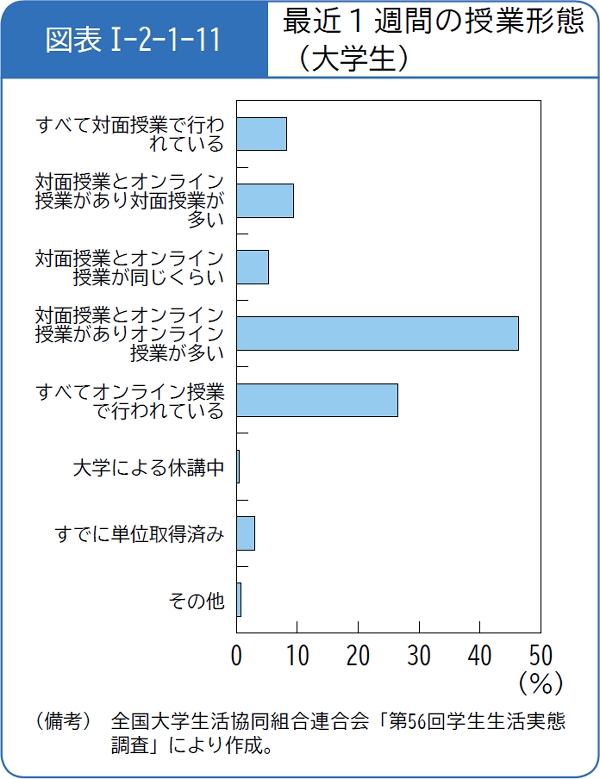

大学生活においては、登校日数が減少し、友人と接する機会が減少

全国大学生活協同組合連合会の「学生生活実態調査」によると、2020年の大学生の登校日数は2019年よりも減少しています。2019年は約5割の大学生が週5日登校となっていましたが、2020年は0日登校(登校なし)の割合が最も高くなっています(図表Ⅰ-2-1-10)。また、授業の実施形態については「対面授業とオンライン授業がありオンライン授業が多い」と回答した人の割合が約5割と最も高く、次いで「すべてオンライン授業で行われている」が約3割でした(図表Ⅰ-2-1-11)。これらの結果から、大学生において友人等の人と会う機会が減少していることが分かります。

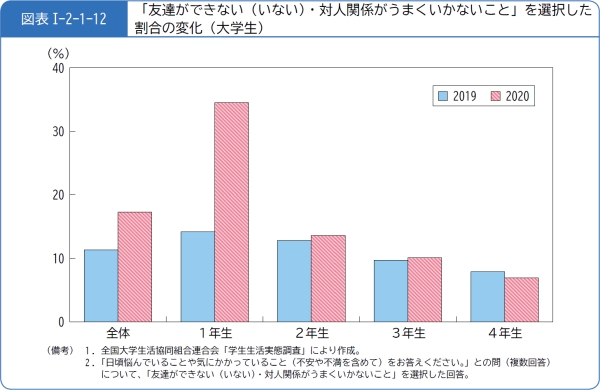

「友達ができない(いない)・対人関係がうまくいかないこと」を気にかける学生が増加

「学生生活実態調査」によると、「日頃悩んでいることや気にかかっていること(不安や不満を含めて)はあるか」という問に対して、「友達ができない(いない)・対人関係がうまくいかないこと」と回答した人の割合は前年よりも増加し、特に1年生で顕著に増加しています(図表Ⅰ-2-1-12)。

以上の結果から、地域との付き合いが希薄となっていること、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、人と接触する機会が減少していること等、社会全体で孤独・孤立が一層顕在化していることが分かります。

担当:参事官(調査研究・国際担当)