第1部 第2章 第1節 (1)若者を取り巻く社会環境の変化

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】変わる若者の消費と持続可能な社会に向けた取組~18歳から大人の新しい時代へ~

第1節 若者を取り巻く環境と意識の変化

(1)若者を取り巻く社会環境の変化

■デジタル化の進展

近年、情報通信技術の発達と情報通信機器・サービスの普及により、日本社会のデジタル化が急速に進展しています。インターネット上で行き交うデータは飛躍的に増加するとともに、スマートフォン等により、いつでも手軽にデジタル空間にアクセスし、商品やサービスを購入できるようになりました。これに伴い、オンライン上のショッピングモール等を提供するデジタルプラットフォームが発達し、オンライン上の商取引が活発化しています。最近では、新たな無線通信システムである第5世代移動通信システム(5G)の本格展開や人工知能(AI)を実装した商品・サービスの普及、モノのインターネット化(IoT(注27)化)等が進んでおり、今後、更なるデジタル化の進展が見込まれています。

そこで、ここでは技術やサービスの普及、利用状況等を基に、日本社会のデジタル化の進展について、紹介します。

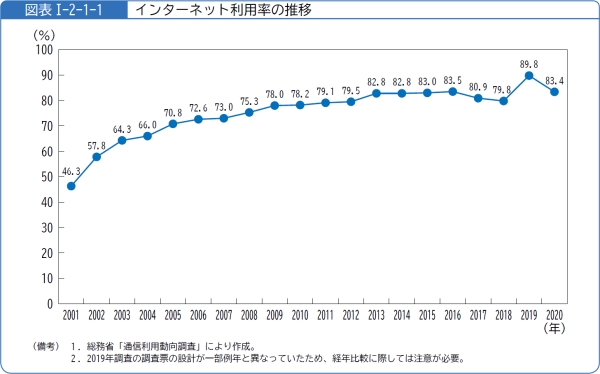

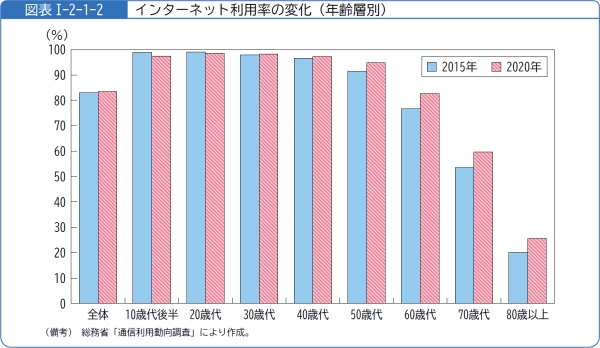

インターネット利用率は8割超と高水準

総務省の「通信利用動向調査」によると、消費者のインターネット利用率は2008年以降、75%を超えており、2020年は83.4%と高水準になっています(図表Ⅰ-2-1-1)。また、年齢層別にインターネット利用率の変化をみると、2015年と2020年の間で10歳代後半から50歳代の幅広い年齢層で利用率が90%を超えており、特に50歳代以上の年齢層において利用率が増加しています(図表Ⅰ-2-1-2)。

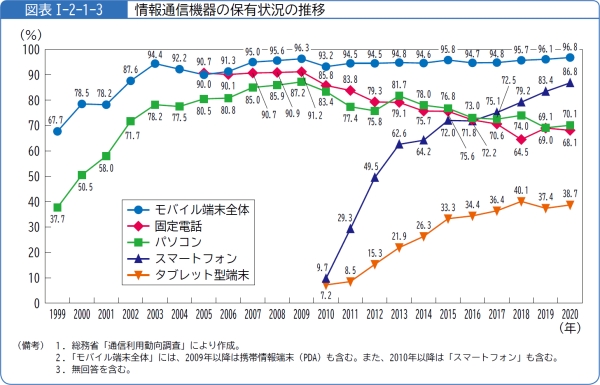

スマートフォンやタブレット型端末が急速に普及

近年、スマートフォンの普及が急速に進んでおり、2010年にスマートフォンを保有している世帯の割合は9.7%でしたが、2020年には86.8%で約9倍となっているほか、タブレット型端末も2020年に38.7%と、2010年に比べて約5倍となりました。パソコンや固定電話の世帯保有率は近年減少傾向にあり、こうしたスマートフォンやタブレット型端末の世帯保有率の増加がその一因と考えられます(図表Ⅰ-2-1-3)。

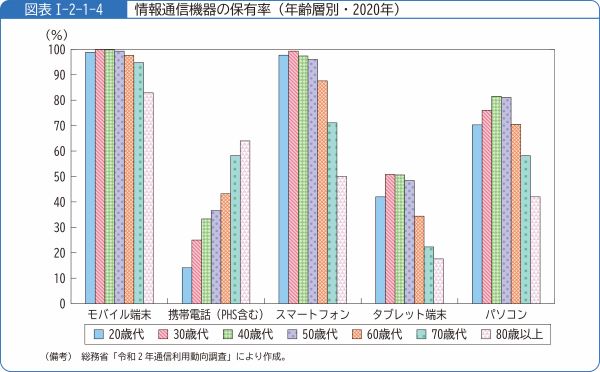

情報通信機器の保有率を、年齢層別にみると、ほぼ全ての年齢層でモバイル端末(携帯電話・PHS及びスマートフォン)の保有率は90%を超えています。20歳代から60歳代においてはスマートフォンの保有率は80%を超えており、パソコンを上回って最も高くなっています(図表Ⅰ-2-1-4)。

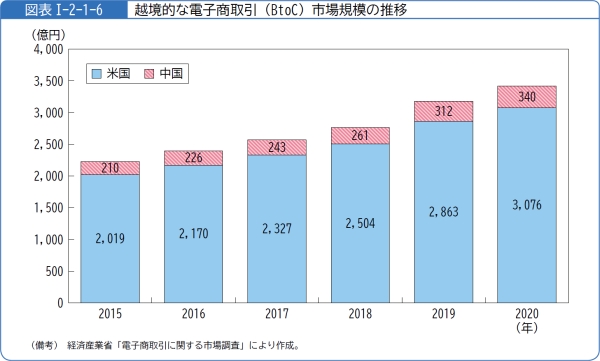

電子商取引の市場規模が拡大

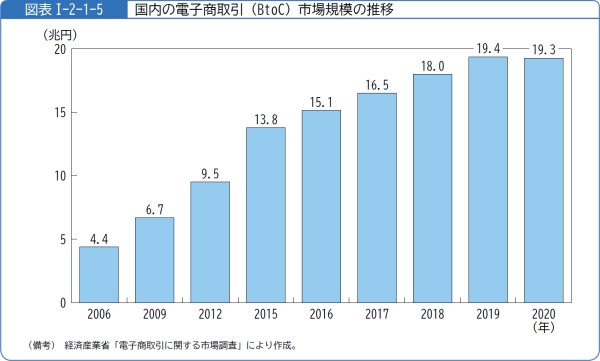

インターネット通販に代表される電子商取引は、近年、消費者にとって身近な商取引となっています。国内における事業者・消費者間(以下「BtoC」という。)の電子商取引をみると、この十数年で大きく増加していることが分かります(図表Ⅰ-2-1-5)。さらに、越境的な電子商取引も増加しており、例えば、日本と米国との間での電子商取引(BtoC)の市場規模は、2020年において3,076億円と、2015年よりも約1.5倍となっています(図表Ⅰ-2-1-6)。

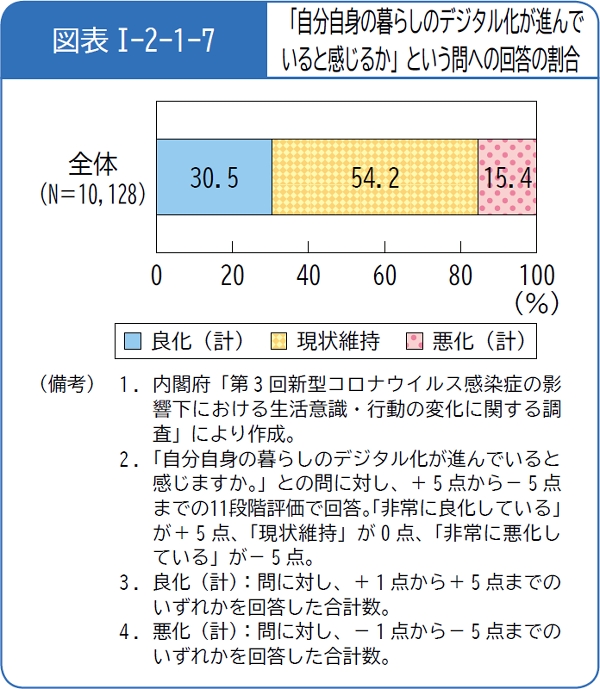

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、「暮らしのデジタル化」が進展したと感じる人は3割を超える

内閣府の「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」によると、「自分自身の暮らしのデジタル化が進んでいると感じるか」という問に対し、「良化」と回答した人の割合は3割を超え、「悪化」と回答した人の割合よりも高くなっています(図表Ⅰ-2-1-7)。この結果から、暮らしのデジタル化が進展したと感じる人の方が後退したと感じる人よりも多いことが分かります。

図表Ⅰ-2-1-2 インターネット利用率の変化(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-2-1-4 情報通信機器の保有率(年齢層別・2020年)[CSV]

図表Ⅰ-2-1-5 国内の電子商取引(BtoC)市場規模の推移[CSV]

- (注27)IoTとは、Internet of Thingsの略。インターネットに多様かつ多数の物が接続されて、それらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の活用に関する技術(官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号))を指す。

担当:参事官(調査研究・国際担当)