第1部 第2章 第2節 (3)消費の場の変化

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】「新しい生活様式」における消費行動〜「消費判断のよりどころ」の変化〜

第2節 「新しい生活様式」と消費者の意識・行動

(3)消費の場の変化

次に、「消費者意識基本調査」で、インターネットで商品・サービスを購入している人に、食料・食品や家電・家具等項目ごとの買物における「店頭(実際の店舗等)」、「インターネット」それぞれの利用頻度の変化を聞いてみました。「食料・食品」は、店頭、インターネットいずれも買物の利用頻度を「変わらない」と回答した人の割合が7割を超えていますが、「増えた」と回答した人の割合が約2割となっており、外食等の利用頻度の減少に伴う自宅での食事の増加によって、店頭、インターネットの両方でその購入頻度が増加している可能性が考えられます。「家電・家具」は店頭、インターネットいずれも買物の利用頻度を「変わらない」と回答した人の割合が6割を超えましたが、店頭での買物の利用頻度が「減った」と回答した人が約2割となったのに対して、インターネットでの買物の利用頻度が「増えた」と回答した人が約2割となりました。「衣類・履物」、「書籍」、「音楽・映像・ゲーム」は、店頭、インターネットいずれも買物の利用頻度を「変わらない」と回答した人の割合が5割を超えましたが、店頭での買物の利用頻度が「減った」と回答した人が2割を超えたのに対して、インターネットでの買物の利用頻度が「増えた」と回答した人が2割を超えました(図表Ⅰ-2-2-10)。

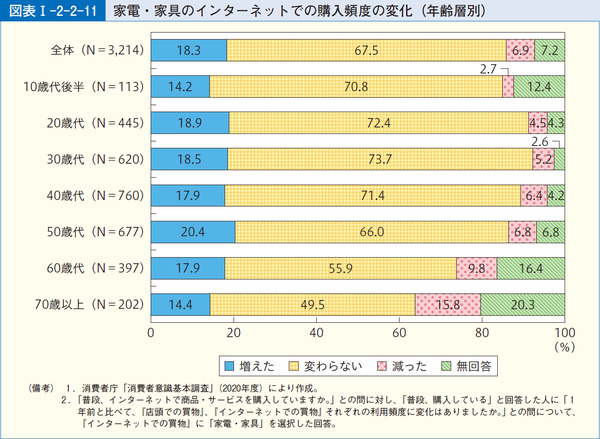

そこで、「食料・食品」を除く上記4項目のインターネットでの買物の利用頻度変化を年齢層別に比較すると、「家電・家具」については年齢層別で明確な傾向はありませんでしたが、特に「衣類・履物」と「音楽・映像・ゲーム」は10歳代後半、20歳代の約4割がインターネットでの買物が「増えた」と回答しました(図表Ⅰ-2-2-11、図表Ⅰ-2-2-12、図表Ⅰ-2-2-13)。「書籍」は20歳代でインターネットでの買物が「増えた」と回答した人の割合が約3割となり、最も高いという結果でした(図表Ⅰ-2-2-14)。以上の結果から、品目ごとに傾向は異なりますが、多くの年齢層でインターネットでの買物の利用頻度が増加しつつあることがうかがえます。このような変化が生じた要因として、新型コロナウイルス感染症への感染リスクとなる物品・人との接触が生じるため、店頭での買物が控えられるようになったことや、インターネットを通じた商品・サービスの購入がより浸透したことなどが考えられます。

次に、消費者の各品目に対する店頭及びインターネットでの購入意向をみていきます。2021年3月に実施した物価モニター調査(注55)で「店頭で購入又は実際の会場等(自宅外)で体験したいと思うもの」と「インターネットで購入又はインターネット上で体験したいと思うもの」を聞いたところ、「生鮮食品(野菜、肉、魚など)」、「調理済み食品(おかず・惣菜(そうざい)、冷凍食品など)」、「衣類・履物」や「高級品(貴金属など)」は店頭で購入したいと回答した人の割合がインターネットで購入したいと回答した人の割合よりも高い結果となりました。一方、「衛生用品(トイレットペーパー、マスク、石鹸(せっけん)など)」、「化粧品」、「パソコン、周辺機器」や「書籍、CD・DVD・BD、ゲーム機・ゲームソフト等」はインターネットで購入したいと回答した人の割合が店頭で購入したいと回答した人の割合よりも高い結果となっており、品目によって消費者の店頭及びインターネットでの購入意向が異なることが分かりました(図表Ⅰ-2-2-15)。このことから、消費者の消費生活におけるインターネットを通じた商品・サービスの購入が増加する中で、今後それらが定着するかどうかは品目ごとに異なることが予想されます。

図表Ⅰ-2-2-10 商品・サービスの店頭又はインターネットでの購入頻度の変化[CSV]

図表Ⅰ-2-2-11 家電・家具のインターネットでの購入頻度の変化(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-2-2-12 衣類・履物のインターネットでの購入頻度の変化(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-2-2-13 音楽・映像・ゲームのインターネットでの購入頻度の変化(年齢層別)[CSV]

- 注55:消費者庁「物価モニター調査」(全国47都道府県の物価モニター2,000人に対するインターネット/郵送モニター調査。)

担当:参事官(調査研究・国際担当)