第1部 第2章 第1節 (2)外出型消費の減少と「巣ごもり消費」の増加

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】「新しい生活様式」における消費行動〜「消費判断のよりどころ」の変化〜

第1節 新型コロナウイルス感染症の感染拡大と消費の動向

(2)外出型消費の減少と「巣ごもり消費」の増加

主にどのような品目への支出が減少したのか、2020年に減少したサービスへの支出の内訳をみると、旅行や習い事を含む「教養娯楽」の占める割合が7.2%から5.2%に、「外食」の占める割合が5.5%から4.2%に、「交通」の占める割合が2.3%から1.2%に減少しています(図表Ⅰ-2-1-4)。一方、財(商品)への支出では、「食料」の占める割合が24.6%から27.2%に、「家具・家事用品」の占める割合が4.1%から4.6%に増加していますが、「被服及び履物」の占める割合は4.0%から3.4%に減少しています。

緊急事態宣言の発出に伴う外出自粛等の影響により、自宅で過ごす時間が増え、いわゆる「巣ごもり消費」としての支出の占める割合が増加する一方で、外出に関連する支出の占める割合が減少したことがうかがえます。

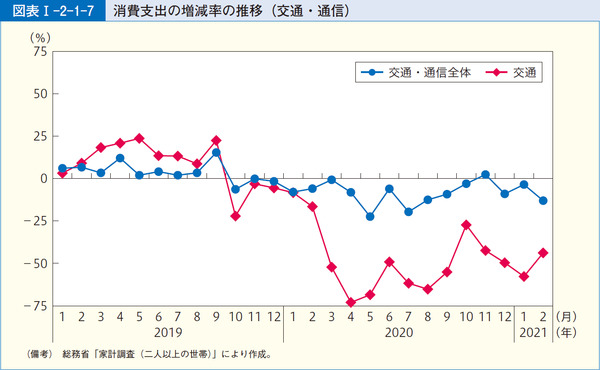

次に、2020年の各月の支出について、前年からの増減率で特徴的な動きのある品目をみていきます(注53)。まず、「食料」は、年間を通してほぼ消費支出全体を上回る水準で推移しました(図表Ⅰ-2-1-5)。「交通・通信」は、3月から5月にかけて落ち込み、その後徐々に回復する動きがみられました。「教養娯楽」(財・サービスを含む)は、2月から5月にかけて大きく落ち込み、その後徐々に回復しますが、足下では再び弱い動きがみられます。

さらに、品目の主な内訳についてみていきます。まず、「食料」についてみると、「外食」が2月から4月にかけて大きく落ち込んでいることが分かります(図表Ⅰ-2-1-6)。その後、10月にかけて徐々に回復しましたが、10月以降は再び落ち込む動きをみせています。

他の品目では、「肉類」、「酒類」は3月から5月にかけて増加率が大きくなり、その後も食料全体を上回る水準で推移しています。また、「穀類」、「野菜・海藻」は2月から4月にかけて、「魚介類」は2月から5月にかけて、増加率が大きくなる傾向がみられました。一方、弁当や冷凍食品等を含む「調理食品」は2月に増加率が大きくなった後、4月には前年比マイナスの水準となりましたが、5月に回復すると以降はおおむねプラスの水準で推移する動きがみられました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、消費者には外出の自粛が、飲食店には営業の自粛が求められる中で、消費者が外食への支出を減らし、自宅での飲食に関する支出を増やしたことがうかがえます。

続いて、「交通・通信」についてみると、交通・通信全体の動きに比べ、鉄道運賃や航空運賃等を含む「交通」の落ち込みが特に大きいことが分かります(図表Ⅰ-2-1-7)。4月に最も減少率が大きくなり、その後徐々に回復する動きがみられたものの、10月をピークに、その後は再び弱い動きがみられます。

「教養娯楽」について主な内訳をみると、特に「宿泊料」の増減率の動きが大きいことが分かります(図表Ⅰ-2-1-8)。2月から5月にかけて減少率が大きくなった後、徐々に回復し、10月及び11月は前年比プラスとなりますが、12月以降は再びマイナスに転じています。習い事等の月謝を含む「月謝類」、映画館やレジャー施設、スポーツ施設等への入場料を含む「他の教養娯楽サービス」は、2月から5月にかけて減少率が大きくなりましたが、その後は徐々に回復しています。

このような「交通・通信」、「教養娯楽」への支出の動きから、消費者が、緊急事態宣言が発出されるなど外出自粛が強く求められる中では旅行や外出への支出を減らし、緊急事態宣言が解除されるなど新型コロナウイルス感染症の感染拡大が落ち着きつつある状況では減らしていた旅行や外出への支出を再開させたことがうかがえます。

- 注53:前年からみた増減率であるため、消費税率引上げによる駆け込み需要など、前年の動きの影響を受けることに注意が必要。

担当:参事官(調査研究・国際担当)