第1部 第2章 第2節 食品ロス問題の解決に向けて|概要

第1部 消費者問題の動向と消費者意識・行動

第2章 【特集】つくる責任、つかう責任、減らす責任~食品ロス削減―持続可能な社会のために~

第2節 食品ロス問題の解決に向けて

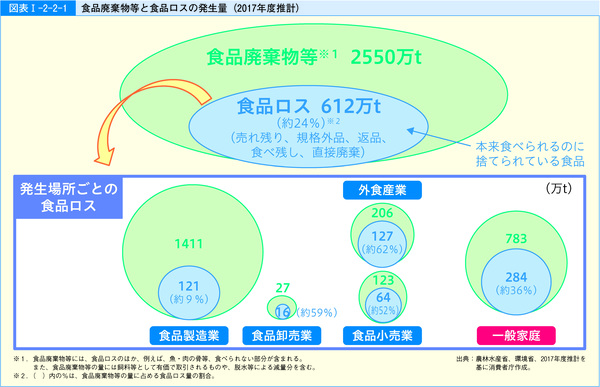

食品ロスを取り巻く状況

- 日本では年間612万トンの食品ロスが発生(2017年度推計)。

食品ロスの発生要因

- 食品のライフサイクルの川上から川下まで、あらゆる段階で食品ロスは発生。

- サプライチェーン上の食品ロスも、欠品への寛容度、鮮度志向等、消費者の意識・行動と密接に関連。

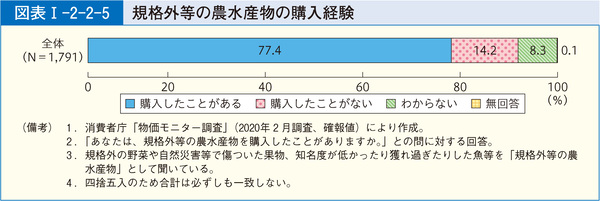

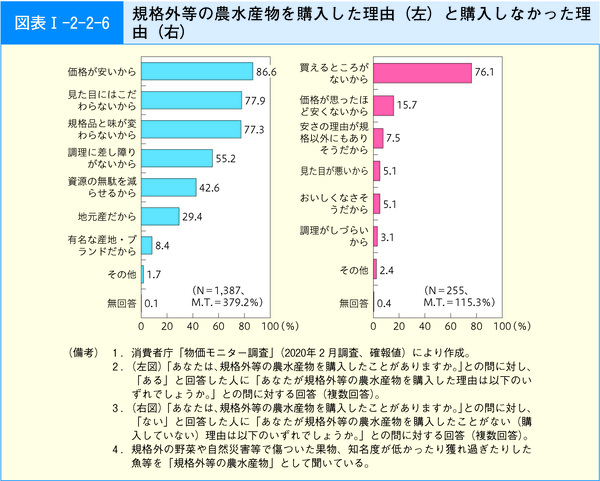

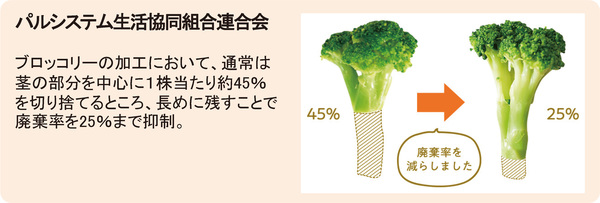

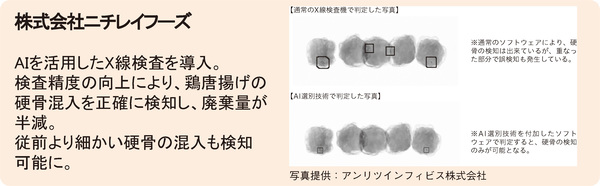

段階ごとの分析~生産段階・製造段階~

- 規格外等の農水産物を購入したことがある人は約8割。

- 身近に販売されているところがあれば、購入する人が増える可能性。

段階ごとの分析~流通段階~

- 流通段階では、複数の関係者が関わるため、サプライチェーン全体で解決していくことが必要。

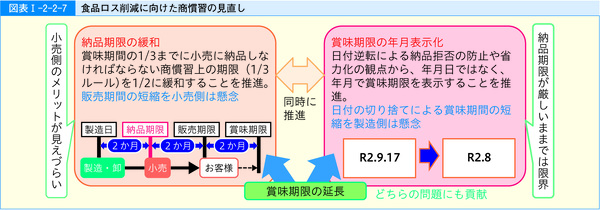

1 納品期限の緩和(3分の1ルールの見直し)、2 賞味期限の年月表示化、3 日配品の適正発注の推進

1納品期限の緩和(3分の1ルールの見直し)

3分の1ルール とは、賞味期限を3分割し、最初の3分の1の期限までに食品製造事業者や卸売事業者が小売事業者に納品する食品業界独特の商慣習。

納品期限を3分の1から2分の1に見直した場合、

- 食品製造業:未出荷廃棄が削減

- 物流センター:納品期限切れ発生数量が減り、返品も削減

また、一部の食品では、小売店舗においては店頭廃棄増等の問題はほぼないことが分かった。

(農林水産省「食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム」)

2賞味期限の年月表示化

食品の流通の段階で、既に納品された商品よりも賞味期限の日付が前の商品を納品すること(日付逆転)ができずに食品ロスが発生する場合があるが、賞味期限の日付を年月表示にすることで、日付逆転の発生頻度を減らし、手持ちの在庫を効率よくさばくことができる。

賞味期限の年月表示化は、貨物の賞味期限ごとの小ロット化を防ぎ、物流業界の業務効率向上に有効であり、「ホワイト物流」推進運動にもつながる。卸業界においても、同じ賞味期限の商品をまとめて保管できることから、保管スペース、荷役業務、品だし業務等が効率化。

消費者庁では、2020年、玄米及び精米について、調整時期、精米時期等として、年月日表示に加えて年月旬(上/中/下旬)表示ができるように改める食品表示基準の改正を行った。

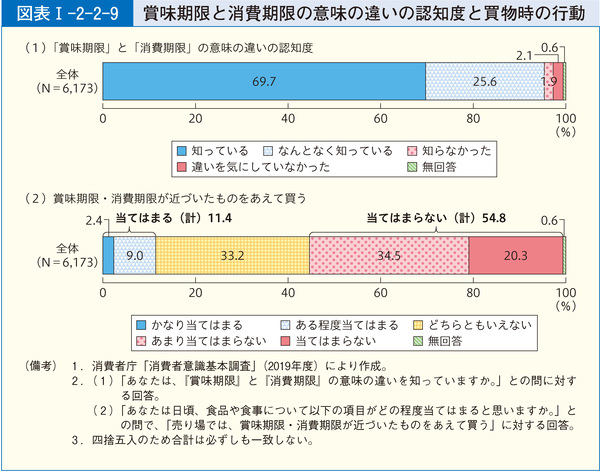

段階ごとの分析~小売段階~

- 小売段階では、需給予測のズレや、販売期限切れによる売れ残りによって食品ロスが発生。

- 多くの消費者が、賞味期限と消費期限の意味や違いを知っている一方で、鮮度の良い食材を求める傾向。

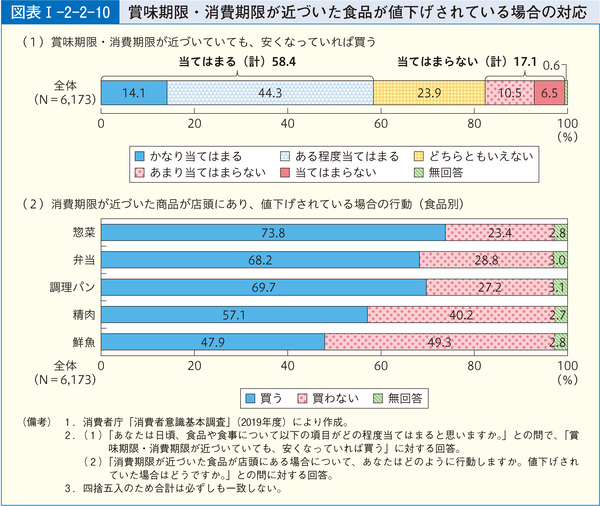

- 賞味期限・消費期限が近づいた商品でも値下げされていれば買う割合は、約6割。

→見切り販売等、消費者に経済的なメリットのある売り切りの方法も有効。

段階ごとの分析~外食段階~

- 外食段階では、作り過ぎや消費者の食べ残しによって食品ロスが発生。

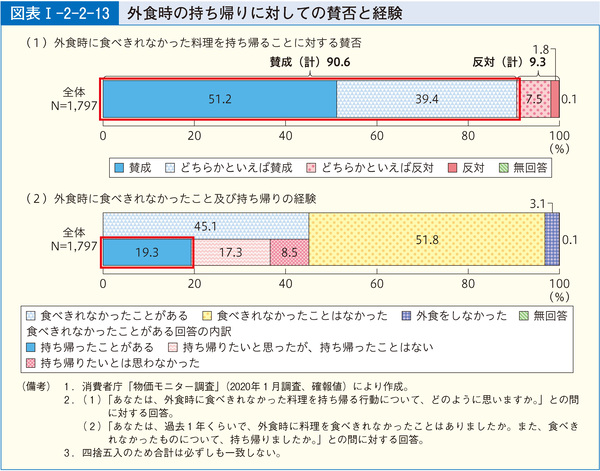

- 消費者の約9割が持ち帰りに賛成している一方で、実際に持ち帰ったことがある人は約2割。

段階ごとの分析~家庭での消費段階~

- 食品ロスの約46%に当たる284万トンは家庭から発生していると推計。

- 消費者それぞれが生活スタイルに合った方法で、食品ロス削減に取り組むことが大切。

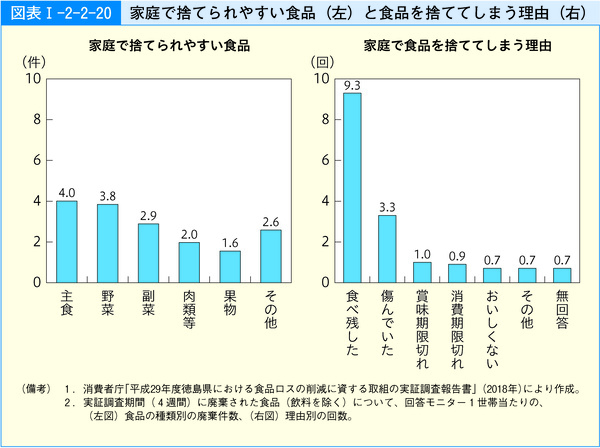

- 家庭で捨てられやすい食品は、「主食(ご飯、パン、麺類)」、「野菜」、「副菜」の順に多く、捨ててしまう理由は、「食べ残した」、「傷んでいた」、「賞味期限切れ」、「消費期限切れ」の順に多い。

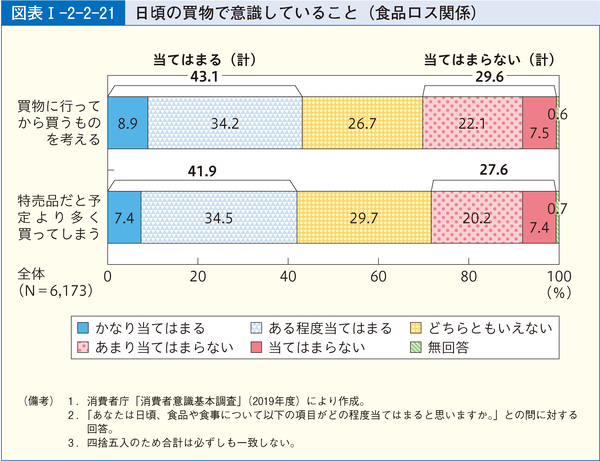

- そもそも不必要なものを買わなければ、使い切れずに食品ロスを発生させることもない。

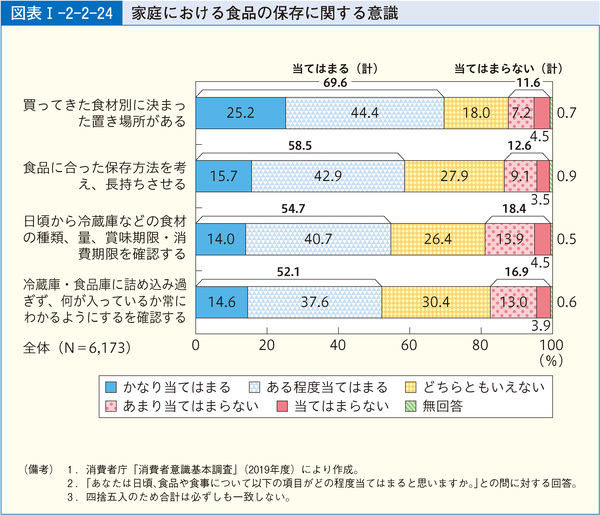

- 食品を保存する際の整理方法や食材に適した保存方法を知り、実践することで、買い過ぎや賞味期限・消費期限切れを防ぐことができる。

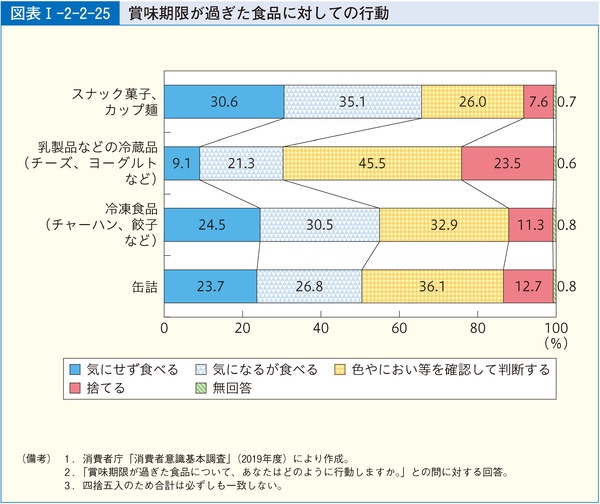

- 賞味期限を過ぎた食品であっても、食べられるかどうか個別に判断することが大切。

- 消費者庁では、2018年に食品ロスの削減に資する取組の実証調査を実施し、翌年にはフォローアップ調査を実施。

- 食品ロス削減には、「もったいない」の意識付けと経済的な動機付けが有効。

徳島県における食品ロスの削減に資する取組の実証調査(2018年)

<調査概要>

約100世帯のモニター家庭を、食品ロス削減の取組を実施する「介入群」と、実施しない「非介入群」とに分け、その両方に家庭から出た食品ロスの計量と記録を依頼

<調査結果>

介入群:食品ロス量を約4割削減

非介入群:食品ロス量を約2割削減

→「計る」、「記録する」だけでも、食品ロスを減らす効果がある

介入群では、食品ロスを金額換算したところ、1世帯1日当たり2.5円の節約につながった

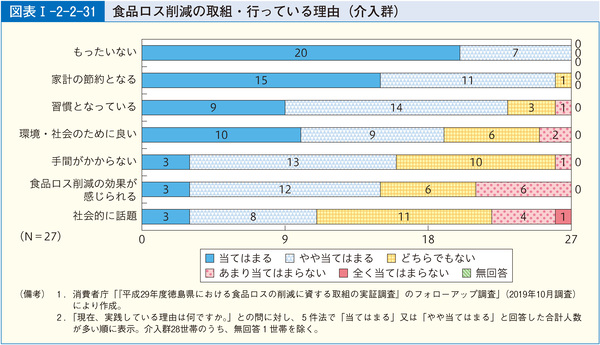

徳島県における食品ロス削減実証調査のフォローアップ調査(2019年)

<調査概要>

実証調査の協力家庭を対象に、意識・行動の変化、取組や計量状況を調査

<調査結果>

食品ロス量の計測を続けている人は、約1割である一方、削減の取組は、ほとんどの人が続けている取組を実施している理由は、「もったいない」、「家計の節約となる」が上位

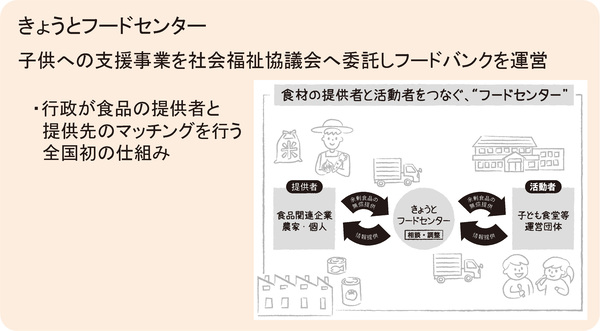

段階ごとの分析~有効活用段階~

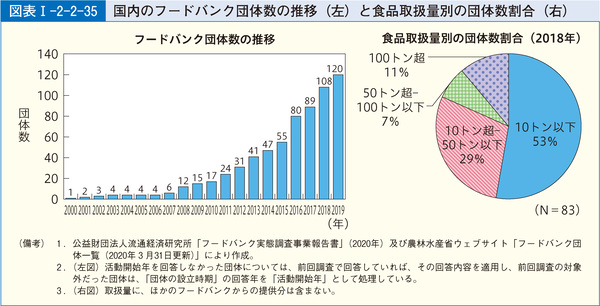

- 品質には問題ないものの廃棄されそうな食品を、生活困窮者や子ども食堂、被災地、その他食品を必要としているところに届け有効活用することで、食品ロスの発生を防止。

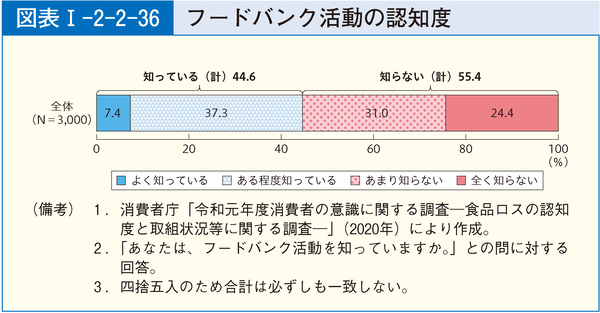

- フードバンクには、基盤の確保や認知度不足、食品寄贈に伴うリスク、様々な主体との連携等の課題が存在。

【フードバンク活動】

食品関連事業者その他の者 から未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にこれを提供するための活動

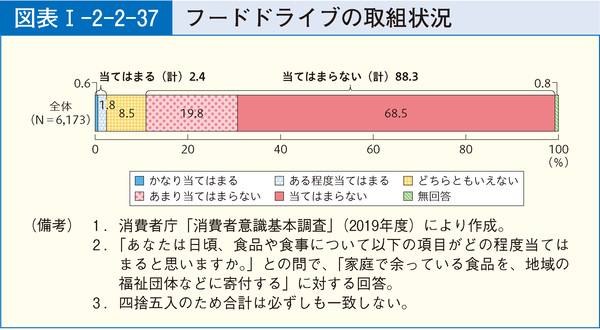

【フードドライブ活動】

学校や職場、グループ等、様々な機関・団体が拠点となり、一般家庭にある未利用食品を集め、集まった食品をフードバンク団体や福祉施設等に寄付する活動

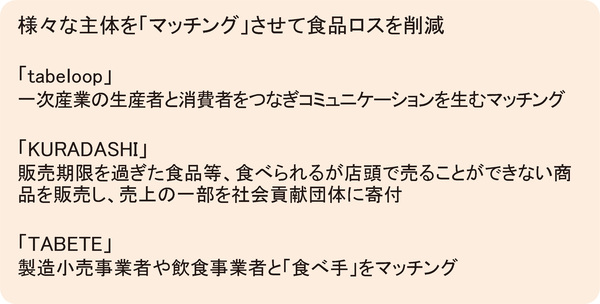

食品ロスを国民運動として推進するために

- 食品ロスの削減は誰もが取り組める身近な課題であり、多様な主体が連携し、国民運動として推進。

- 消費者への地道な啓発活動に加え、各主体をつなぐ新たなビジネスモデルも出現。

- 行政(国、地方公共団体)は、積極的に食品ロスの削減を打ち出し、全ての主体が参加しやすい仕組みを整備。

担当:参事官(調査研究・国際担当)