食品中の放射性物質についてQ&A

食品中の放射性物質についてQ&A

- Q1 福島第一原子力発電所事故以降、食品中の放射性物質に係る基準値はどのような点に配慮して設定されましたか?

- A

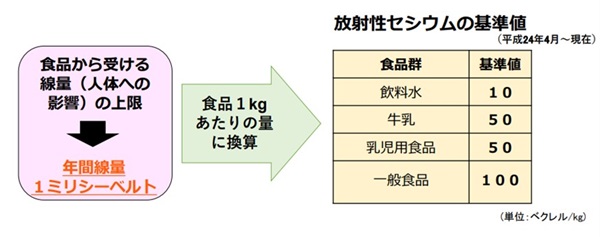

(1)年間線量(1年間に食べた食品中の放射性物質から、体が生涯にわたって受ける放射線量の合計)の上限について、放射性セシウムのほか、放射性ストロンチウムなどを含めて1ミリシーベルトとして基準値を設定しました(平成24年4月1日~)。

この基準値は、食品の国際規格を策定しているコーデックス委員会※が指標としている、年間線量1ミリシーベルトを踏まえて設定されたものです。

※FAO(国連食糧農業機関)及びWHO(世界保健機関)により設立された、食品の国際基準の策定等を行う政府間組織

福島第一原子力発電所事故直後の暫定規制値においては、放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137)の年間線量は5ミリシーベルトと設定されました(平成23年3月17日~平成24年3月31日)。その水準でも、健康への影響はないと一般に評価され、安全性は確保されていました。

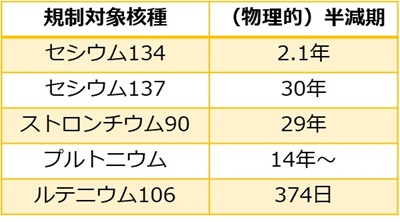

現行の基準値は、長期的な観点から、半減期がより長い放射性ストロンチウム90などを考慮して、年間線量を1ミリシーベルトに引き下げたもので、より一層、食品の安全性が確保されているといえます。(2)規制対象となる放射性物質(核種)は、福島第一原子力発電所事故により放出した放射性核種のうち、原子力安全・保安院の評価に基づき大気中に放出されたと考えられる核種で、半減期1年以上の放射性核種全体※(セシウム134、セシウム137、ストロンチウム90、プルトニウム、ルテニウム106)としています。

現在の基準値は、放射性セシウム以外の規制対象となる放射性核種(ストロンチウム90、プルトニウム、ルテニウム106)も考慮に入れたうえで、放射性セシウムを代表として基準値を設定しています。

※半減期が短く、既に検出が認められない放射性ヨウ素や、原発敷地内においても天然の存在レベルと変化のないウランについては、放射性セシウムの基準値には考慮していません。

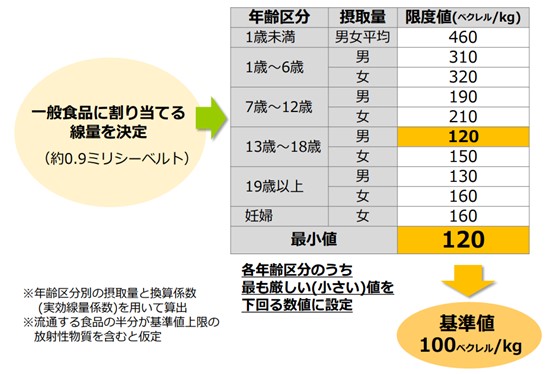

(3)年齢や男女別、妊婦など10区分に分けて計算を行い、放射性物質の影響の違いをきめ細やかに評価して基準値を検討するなど、すべての方々にとって、安全が確保されるよう、基準値を設定しています。

これは、年齢によって、食品摂取量や、放射性物質が体から排出されるまでの時間などが異なることにも配慮したものです。

放射性物質を含む食品を同じように食べた場合、上記の10区分のうちで、食品摂取量が多いことなどから13~18歳の男性が、影響を最も大きく受けるため、限度値が最も低くなっています。一般食品の100ベクレル/kgの基準値は、この区分の方々の摂取量などをもとに定めたものです。この区分の方々が1年間食べる食品のうち、50%が基準値の上限の量の放射性物質を含んでいたとしても、線量の上限(1ミリシーベルト)を上回らないように計算されています。この基準値を、すべての世代の方の基準値として適用することで、乳幼児をはじめ、すべての世代の方々の安全・安心に配慮しています。

さらに、粉ミルクや1歳未満向けのベビーフードなどの「乳児用食品」と、子どもの摂取量が特に多い「牛乳」は、独立した区分とした上で、流通する食品のすべてが基準値上限の量の放射性物質を含んでいたとしても影響がないよう、「一般食品」の半分である50ベクレル/kgと、放射線への感受性が高い可能性があるとされる子どもへ配慮した基準値を導入しました。

- 放射性物質についての基本的な情報についてはこちらのページを参照してください。

- Q2 食品中の放射性物質について、食品の安全性はどのように検証されていますか?

- A

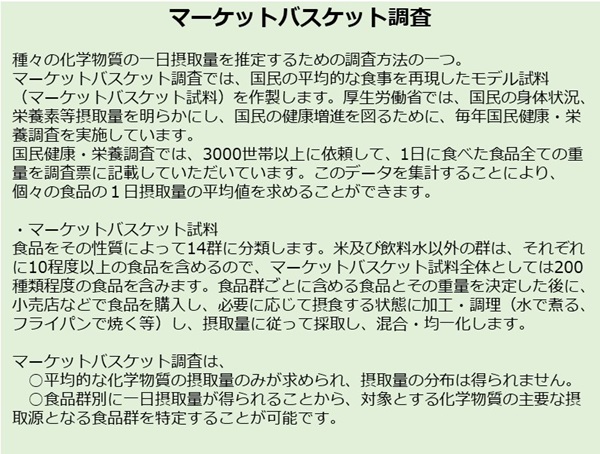

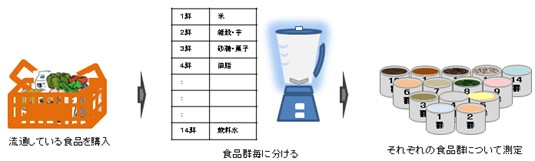

消費者庁食品衛生基準審査課(旧厚生労働省食品基準審査課)では、平成23年より、年に2回、全国15地域で流通する食品を購入し、平均的な食生活における食品中の放射性物質(放射性セシウム、放射性ストロンチウム、放射性プルトニウム)の濃度および摂取量を調査し、ヒト一人が食品から受ける年間放射線量を推定しています。これらの調査結果によると、食品中の放射性セシウムから、ヒトが1年間に受ける放射線量は、Q1の(1)でお示しした、年間線量1ミリシーベルトの0.1%程度であり、極めて小さいことが確かめられています。

現行の基準値のもとで、国内に流通する食品由来の年間被ばく量は非常に低い線量で推移しています。

また、厚生労働省及び農林水産省においては、地域・時期別に食品中の放射性セシウム濃度の検査を実施しています。結果の詳細については以下リンクをご参照ください。

担当:食品衛生基準審査課