Vol.669 高齢者の事故(転倒・転落事故、入浴中の溺水事故、食べ物による窒息事故)

今年は9月15日が、多年にわたり社会につくしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝う「敬老の日」です。

今回は、高齢者の不慮の事故でも特に多い「転倒・転落事故」「入浴中の溺水事故」「食べ物による窒息事故」に関する事故情報とともに、事故防止のためのポイントをご紹介します。

事故事例

【転倒・転落事故】

- 「自宅の階段10段から転落し、受傷。」(60歳代)(※1)

- 「車道と歩道の境界線の段差でつまずき転倒し、受傷。」(80歳代)(※1)

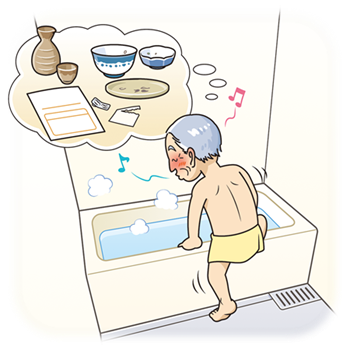

【入浴中の溺水事故】

- 「介護施設において、口元が浴槽の湯に浸かっている状態で発見され、溺水により死亡。」(90歳代)(※2)

- 「1時間ほど経ってもお風呂から上がってこないため、心配し様子を見に行くと浴槽内で顔を水没させ意識のない状態でいるのを発見。」(80歳代)(※3)

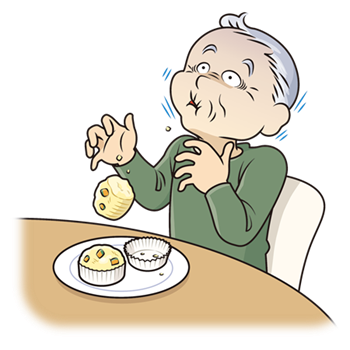

【食べ物による窒息事故】

- 「自宅できなこ餅を食べていたところ喉を詰まらせ、その後死亡。」(90歳代)(※1)

- 「蒸しパンを食べていたところ、チョークサイン(窒息時に無意識に親指と人差し指で自身の喉を掴む様子)が出現し、意識消失。」(80歳代)(※1)

事故を防ぐために

【転倒・転落事故】

高齢者の転倒・転落は骨折や頭部外傷などの重大な傷害を招き、これが原因で介護が必要な状態になることもあります。転倒・転落事故は、高齢者本人だけではなく、ご家族や親戚の方、近隣、地域の方など高齢者の身近にいる方々が意識することで予防につながります。

- 生活環境を確認し、段差など高齢者にとって危険となる箇所を減らしましょう。

- 外出時、特に雨の日は道路や建物内の床が濡れて滑りやすいため、注意しましょう。

- 加齢による身体機能の低下、転倒につながりやすい特定の疾患、薬の副作用による転倒の可能性など、身体の状態について日頃から確認するようにしましょう。

【入浴中の溺水事故】

入浴中の事故は、持病がない場合や前兆がない場合でも発生するおそれがあります。高齢者本人が注意するとともに、ご家族の方など周りの方も一緒になって事故を予防することが大切です。

- 冬場は特に、入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。

- 熱いお湯での入浴及び長時間の入浴は避けましょう。

- 浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。

- 食後すぐの入浴、また飲酒後の入浴は避けましょう。

- 医薬品服用後の入浴も危険ですので避けましょう。

- 同居者がいる場合は入浴する前に一声掛けて、入浴中であることを認識してもらいましょう。

【食べ物による窒息事故】

高齢になると、口内や喉の機能などに変化が生じ、噛む力や飲み込む力が弱くなります。また、食べ物の中には、噛み切りにくい、喉に付着しやすいといった、窒息につながりやすい性質をもったものがあり、餅やパンなどもその例です。「高齢者の身体的な特性」や「食べ物の特性」を知り、食べ物による窒息事故を防止しましょう。

- 先にお茶や汁物などを飲み、喉を潤してから食べましょう。(ただし、よく噛まないうちにお茶などで流し込むのは危険です。)

- 一口の量は無理なく食べられる量にしましょう。

- ゆっくりとよく噛んでから飲み込むようにしましょう。

- 高齢者が餅やパンなどを食べる際は、周りの方は食事の様子を見守るなど注意を払いましょう。

- ※1:医療機関ネットワーク事業:消費者庁は(独)国民生活センターと共同で、平成22年12月より、医療機関(令和7年9月時点で32機関が参画)から事故情報の提供を受けています。

- ※2:事故情報データバンク:消費者庁が(独)国民生活センターと連携し、関係機関から「事故情報」「危険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・提供システム(平成22年4月運用開始)。

- ※3:東京消防庁HP「救急搬送データからみる高齢者の事故」

担当:消費者安全課