コラムVol.9 自転車運転の際は適正なヘルメットを正しくかぶろう!

5月は「自転車月間」です。自転車の安全運転、順守すべきルールやマナーについて改めて考える機会にしてみませんか。

なかでも、自転車用ヘルメットは道路交通法改正により、令和5年4月から全ての自転車利用者を対象に、着用することが努力義務となりました(※2)。

しかし、令和5年10月に東京都が行ったアンケート調査では、自転車利用者の9割以上が努力義務であることを認知している一方、「着用が面倒」、「駐輪時にヘルメットの置き場所がなく荷物となる」、「着用で髪型が崩れる」などを理由にヘルメットを着用しない人が多くいることが明らかになりました(※3)。

自転車事故における頭部損傷は致命傷になり得ることから、今回は自転車用ヘルメットの必要性についてお伝えします。さらにヘルメットの選び方やかぶり方についてのポイントもご紹介します。

ヘルメットの必要性

警察庁の統計によると、令和5年中の自転車関連事故は約7万件で、全交通事故の2割以上を占めています(※4)。また、同年中の自転車乗用中の死者は346人で、その約半数が頭部を損傷し、その約9割はヘルメットを着用していませんでした(※5)。ヘルメット非着用時の致死率(死傷者のうち死者の占める割合)は、着用時の約1.9倍となっています(令和元年~令和5年)

【事例1】

買い物後に、ヘルメット未装着で自転車のハンドルに買い物袋と傘をかけて運転していたところ、傘が前輪にはさまり、転倒して顔面を受傷。

(20歳代、男性)

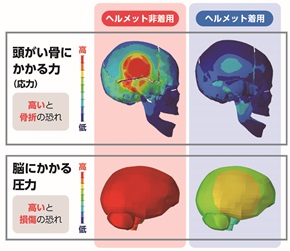

自転車用ヘルメット着用の有効性については、コンピューターシミュレーションによる検証も行われています(※3)。非着用時は頭部への衝撃が大きく、頭蓋骨骨折や脳挫傷などの発生が考えられる一方、着用時は、ヘルメットの衝撃吸収性能により衝撃が大きく低減され、頭蓋骨骨折や脳挫傷のリスクは低くなっています。

自転車事故は誰にでも起こる可能性があり、特に頭部損傷は致命傷になり得ることから、ヘルメットの着用は必要です。

出典:東京都(※1)

転倒して頭をコンクリート(縁石)にぶつけた時のシミュレーション

出典:東京都(※1、※3)

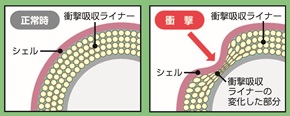

ヘルメットが衝撃を減らすしくみ

ヘルメットの選び方

ヘルメットは、様々な種類・デザインのものが販売されています。万が一の自転車事故に備えて安全性の高いヘルメットを選びたいところですが、中には自転車用ではないもの、衝撃吸収性が低いもの、簡単に脱げてしまうものもみられます(※3)。

【事例2】

混雑している道を自転車で移動中、横からきた人をよけた際に前方からきた自転車にぶつかった。野球用ヘルメットをしていたが飛んだ。後頭部を打撲し擦過傷を負った。

(7 歳、男児)

自転車用ヘルメットを購入する際は、SGマーク、JCFマーク等の自転車用の安全基準マークがついたものを選びましょう。また、ヘルメットによって内部の形状やサイズが異なるため、自分の頭に合うものでないと、脱げやすくなります。購入の際は、なるべく試着をするようにし、自分の頭に合ったものを選ぶようにしましょう。

ヘルメットのかぶり方・取扱い方

安全性の高い自転車用ヘルメットを選んでも、誤った着用方法や、変形や劣化により性能が低下した状態での使用は、衝撃を十分に吸収できずに頭を守れない可能性があります。

- 前から後ろにかけて水平になるようにかぶる

- あご紐の長さを調整する(指が1、2本入る程度)

- 強い衝撃を受けたヘルメットは使い続けない

- 保管時は直射日光や高温を避ける

- 使用推奨期間を超えたら、交換を検討する

事故に備えて安全性が高く自分に合ったヘルメットを選び、正しくかぶることが大切です。交通ルールを守りながら、安全運転を心がけましょう。

- (参考)

-

- ※1:東京都 注意喚起リーフレット「なぜ?なに?自転車用ヘルメット」

- ※2:道路交通法(昭和35年法律第105号)第63条の11

- ※3:東京都商品等安全対策協議会報告「自転車用ヘルメットの着用と安全な使用」

- ※4:警察庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」

- ※5:警察庁「令和5年における交通事故の発生状況について」

担当:消費者安全課