コラムVol.5 冬に増加する高齢者の事故に注意! ー 餅による窒息

餅を食べる機会が増えるこの時期、気を付けたいのが窒息事故です。そこで今回は、高齢者の餅による窒息死亡事故の防止に役立つ情報をお伝えします。

- 1. 食品による窒息死亡事故の状況

-

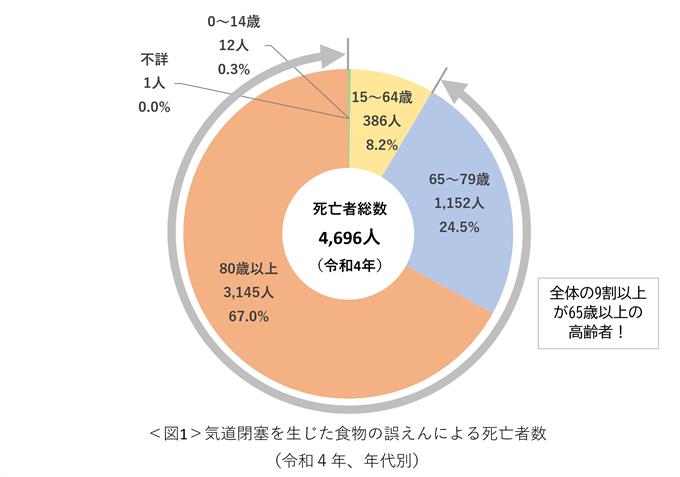

厚生労働省の「人口動態統計」(※1)によると、令和4年における「その他の不慮の窒息」のうち「気道閉塞を生じた食物の誤えん」による死亡者数は4,696人です。このうち4,297人が65歳以上の高齢者であり、全体の9割以上と非常に高い割合を占めています(図1)。

- 2. 餅による窒息事故

- 消費者庁が厚生労働省「人口動態調査」の調査票情報を基に行った分析(※2)によれば、高齢者(65歳以上)の餅による窒息死亡事故の半数近くは1月に発生しており、中でも正月三が日の多さが目立っています。食品による窒息は、食品側の要因と食べる側の要因によって起こりますが、餅による事故が高齢者に多い理由として、次のような点が挙げられます。

- (1) 食品側の要因(餅の特性)

餅には温度が下がるにしたがって硬さが増す性質があるため、器の中ではやわらかそうに見えた餅も、口の中に入れて喉を通るときには温度が下がり硬くなっていることがあります。また、温度の低下に伴いくっつきやすさ(付着性)が増すことから、口の中くらいの温度帯(40°C程度)では、餅同士がくっついたり、喉に貼り付きやすくなったりします(※2)。 - (2) 食べる側の要因(高齢者の身体的特性)

加齢とともに生じる口内や喉の変化から、食べ物を喉に詰まらせやすくなり、窒息のリスクが高まります。- 歯の機能が衰え、噛む力も弱くなる

- 唾液の量が少なくなる

- 飲み込む力が弱くなる

- 咳などによって押し返す力が弱くなる

- (1) 食品側の要因(餅の特性)

- 3. 餅を食べる時のポイント

- 窒息事故のリスクを下げるため、次のような点を参考に食べ方などを工夫しましょう。

- 小さく切り、食べやすい大きさにする

- 一度に口に入れる量は、無理なく食べられるくらいにする

- 食べる前にお茶や汁物などで喉を潤す

- ゆっくりとよく噛んでから飲み込む

- 周りの人は高齢者の食事の様子に注意を払い、見守る

- 4. 喉に詰まらせたときの応急手当

- 餅を口に入れたあとに、苦しそうにしている、顔色が悪い、声を出せないといった様子や、冒頭のイラストのように喉をつかむ動作(窒息のサイン(チョークサイン))が見られたら、窒息が疑われます。この場合、詰まらせた餅を直ちに取り除くこと(気道異物除去)が必要です。

- (1) 詰まらせている人に気付いたら

まず、呼びかけるなどして、声を出せるか確認します。また、咳が可能であれば、できるだけ強い咳を促し、餅の自力排出を試みます。もし、声を出せず強い咳もできない場合は窒息と判断し、周囲に大声で助けを求め、119番通報やAEDの搬送を依頼してください。並行して、次の(2)の応急手当方法により餅の除去を行います。なお、救助者が一人の場合で、詰まらせた人に反応があるうちは、119番通報よりも餅の除去を優先してください。

反応がないときや応急手当の途中で反応がなくなったときは、直ちに心肺蘇生の手順( ※3)を開始してください。まだ通報していなければこの段階で119番通報を行いましょう。 - (2) 気道異物除去の応急手当方法

- ア. 「背部叩打法」

背中を力強く叩いて詰まったものを吐き出させる方法です。手のひらの付け根部分で、左右の肩甲骨の中間あたりを、数回以上力強く叩きます(図2)。 - イ. 「腹部突き上げ法(ハイムリック法)」

相手の上腹部を手前上方に強く突き上げて、喉に詰まった餅を取り除く方法です。背部叩打法で餅が出てこないときに行います(図3)。

※腹部の内臓を傷める可能性があるため、この方法を用いた場合は救急隊にその旨を伝えるか、速やかに医師の診察を受けさせてください。乳児や妊婦、高度肥満の人に行ってはいけません。

- ア. 「背部叩打法」

気道異物除去の手順について、くわしくは下記※4を御覧ください。

- (1) 詰まらせている人に気付いたら

担当:消費者安全課