【特集】第1部 第2章 高齢者の消費と消費者市民社会の実現に向けた取組|概要

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】高齢者の消費と消費者市民社会の実現

【特集】高齢者の消費と消費者市民社会の実現

- <高齢者の消費生活相談の傾向>

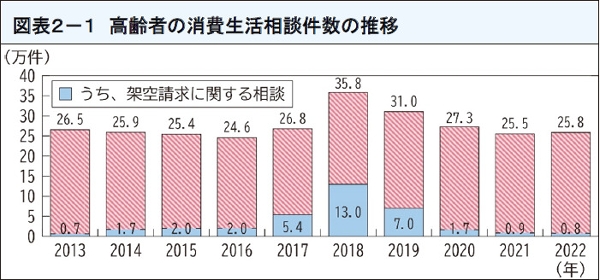

- 高齢者(65歳以上)の消費生活相談は、1年間で25万件程度(相談全体の約3割)。

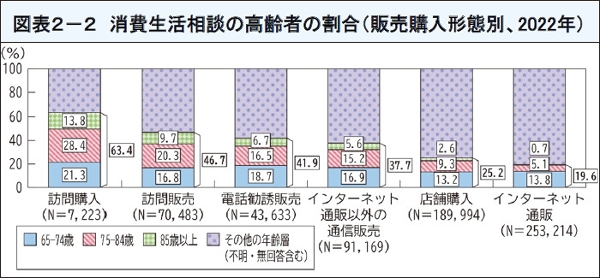

- 販売購入形態別では、「訪問購入」や「訪問販売」で高齢者の占める割合が高い傾向。

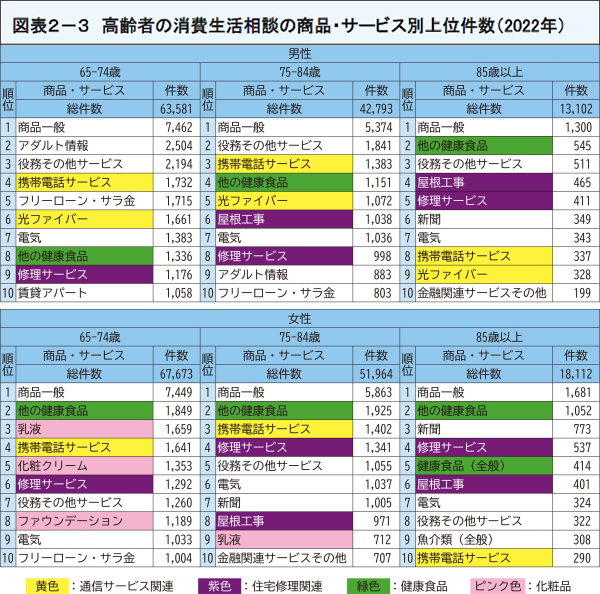

- 商品・サービス別では、高齢者全体で「健康食品」が上位のほか、年齢層が高くなるほど「住宅修理関連」が上位になり、点検商法や次々販売の相談がみられる。65-74歳の女性では「化粧品」が上位になっている。

- → 高齢者の中でも、年齢層により消費者トラブルの傾向に違いがみられる。

(備考)図表2-1、図表2-2、図表2-3はPIO-NETに登録された消費生活相談(2023年3月31日までの登録分)により作成。

- <高齢者のインターネット通販等のトラブル>

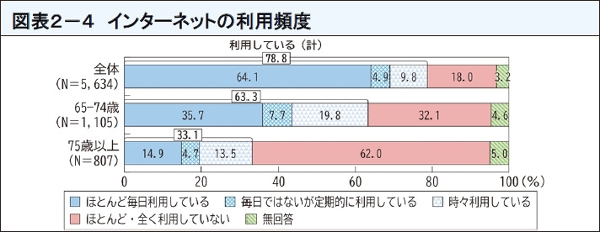

- 高齢者のインターネットの利用頻度は、特に75歳以上で低くなる。

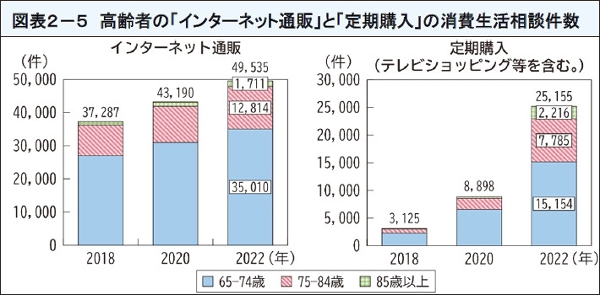

- 2022年の高齢者の「インターネット通販」の相談件数は近年最多。65-74歳が3分の2を占める。

- 高齢者の「定期購入」の相談件数は過去最多で、化粧品や健康食品のトラブルが65-74歳を中心にみられる。

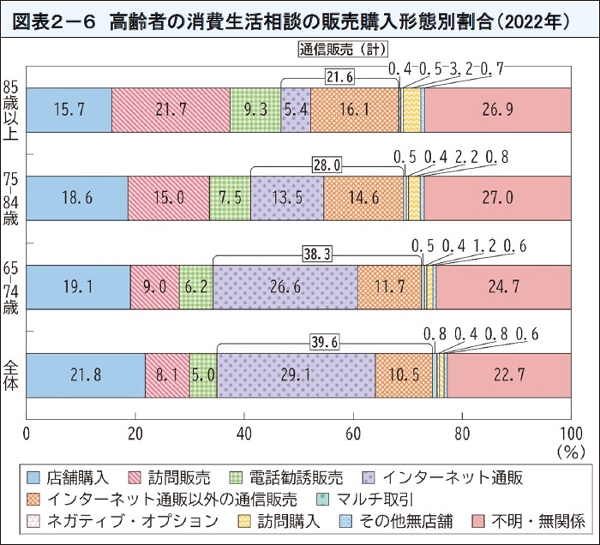

- 販売購入形態別にみる「インターネット通販」の割合は、65-74歳では4分の1以上を占めているが、年齢層が高くなるほど低下し、85歳以上では5%程度。

- → 高齢者はインターネット利用者とあまり利用していない人で違いがあり、それぞれの傾向に合わせた対策や取組が必要。

(備考)図表2-4:消費者庁「消費者意識基本調査」(2022年度)により作成。図表2-5及び図表2-6:PIO-NETに登録された消費生活相談情報(2023年3月31日までの登録分)により作成。

- <高齢者のインターネット通販利用における意識や経験、健康への不安>

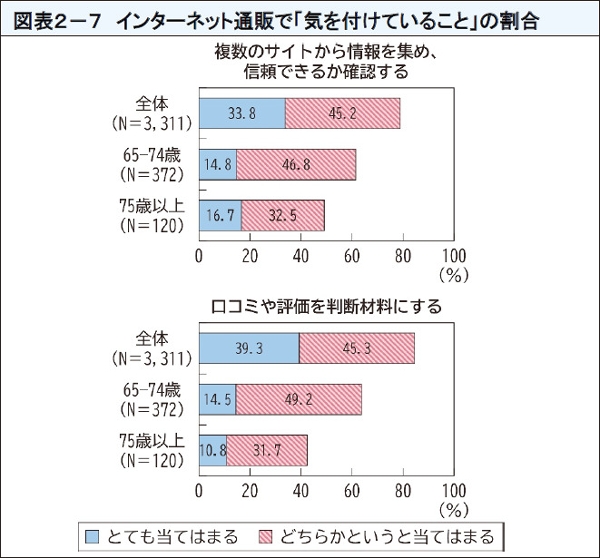

- 高齢者は「複数のサイトからの情報収集」や「口コミや評価」で気を付けている割合が低く、事前調査が十分ではない可能性。

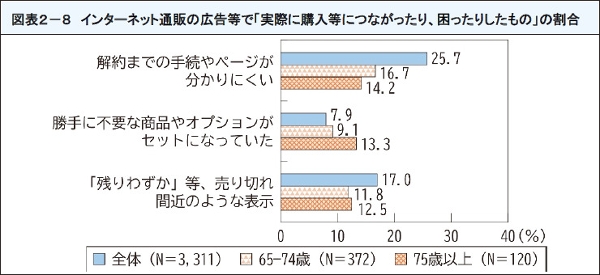

- インターネット通販の広告等で実際に購入等につながったり、困ったりしたことは、75歳以上では「解約が分かりにくい」や「勝手に不要なオプションがセットになっていた」が上位。

- → インターネットを利用している高齢者の中には、消費者トラブル防止の観点から、デジタルリテラシーの課題がある人が存在。

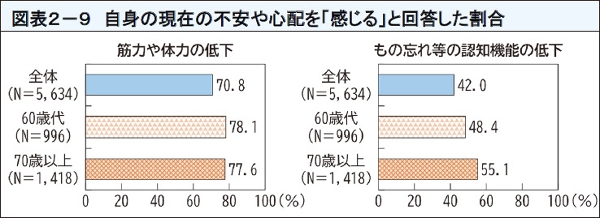

- 高齢者は健康への不安を感じている。

- → 「健康食品」のトラブルに巻き込まれやすくなるおそれがある。

(備考)図表2-7、図表2-8、図表2-9は消費者庁「消費者意識基本調査」(2022年度)により作成。

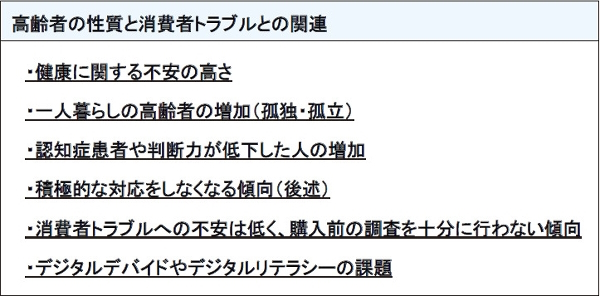

- <高齢者の性質と消費者トラブルとの関連>

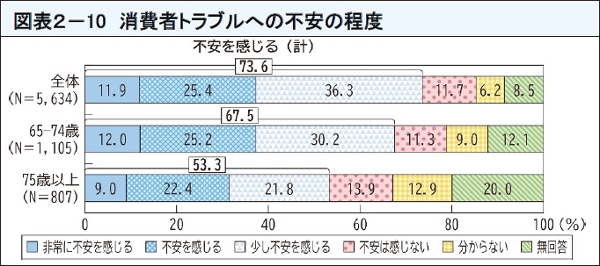

- 消費者トラブルに遭うおそれへの不安を感じている人の割合は、年齢層が高くなるほど低下。

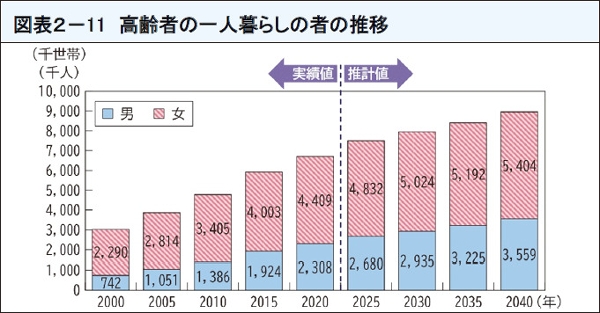

- 一人暮らしの高齢者が増加しており、孤独・孤立によって消費者トラブルが顕在化しにくくなるおそれ。

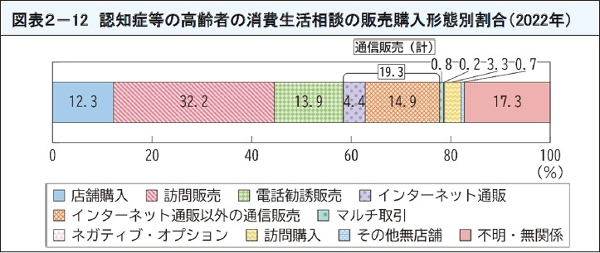

- 認知症等の高齢者は今後も増加する見込み。消費生活相談では、訪問販売や電話勧誘販売の割合が大きいことが特徴。

- → 高齢者にみられる性質により、消費者トラブルに巻き込まれやすくなるおそれがある。

高齢者のぜい弱性には年齢差や個人差があり、多様な高齢者が存在。

(備考)図表2-10及び高齢者の性質と消費者トラブルとの関連:消費者庁「消費者意識基本調査」(2022年度)により作成。

図表2-11:2020年までは総務省「国勢調査」、2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)2018年推計」により作成。

図表2-12: PIO-NETに登録された消費生活相談情報(2023年3月31日までの登録分)により作成。

- <高齢者の消費者被害の防止に向けて~多様なぜい弱性への対応~>

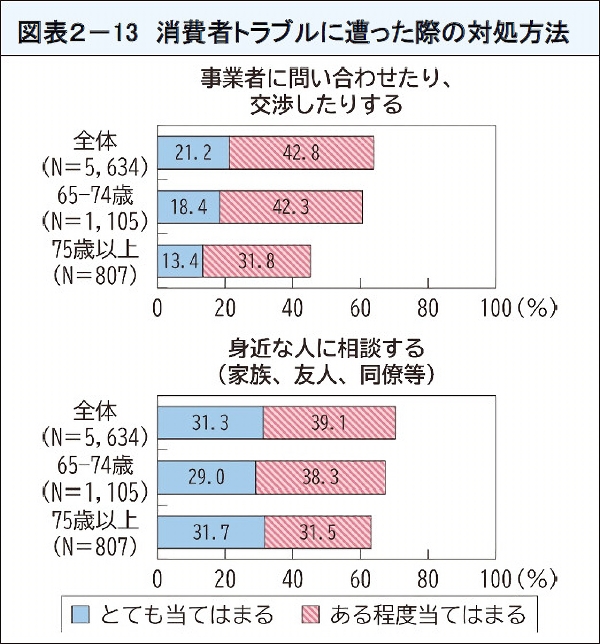

- 消費者トラブルに遭った際、75歳以上は「事業者に問い合わせたり、交渉したりする」等、積極な対応をしなくなる傾向がある一方で、身近な人に相談する割合は6割を超える。

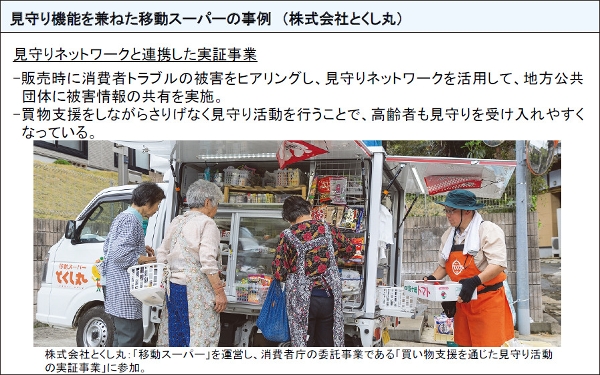

- 高齢者一人一人の状況やぜい弱性に対応できる見守り活動が有効。地方公共団体に「消費者安全確保地域協議会」(通称「見守りネットワーク」)を設置し、行政だけではなく、民間事業者も含めた地域の様々な主体も参加することで、地域の身近な人との結び付きを強化する。

- → 見守り活動で、消費者被害の未然防止・早期発見や、孤独・孤立等が絡む複合的な課題への支援につなげる。

- → 高齢者の多様なぜい弱性やトラブル傾向に対応した注意喚起・消費者教育も必要。

高齢者の身近にいる人や高齢者同士のコミュニティで利用されることを想定した消費者教育や情報提供のコンテンツ作りは、その地域の見守りへの活用を通して、見守り効果を高める可能性。

(備考)図表2-13:消費者庁「消費者意識基本調査」(2022年度)により作成。

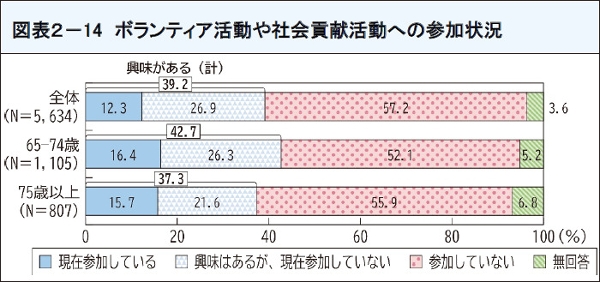

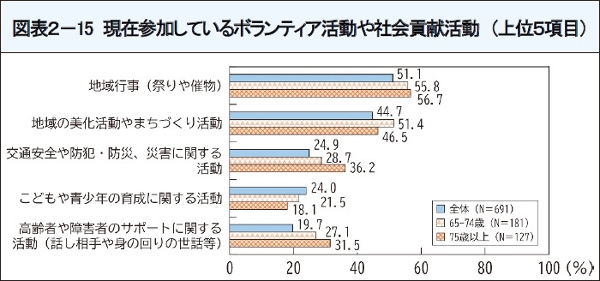

- <高齢者の社会貢献活動への参画状況~「地域」と「高齢者の多様性」~>

- 社会貢献活動に参加している高齢者は約16%で、全体(約12%)よりも高く、地域の活動に参加している人が多い。

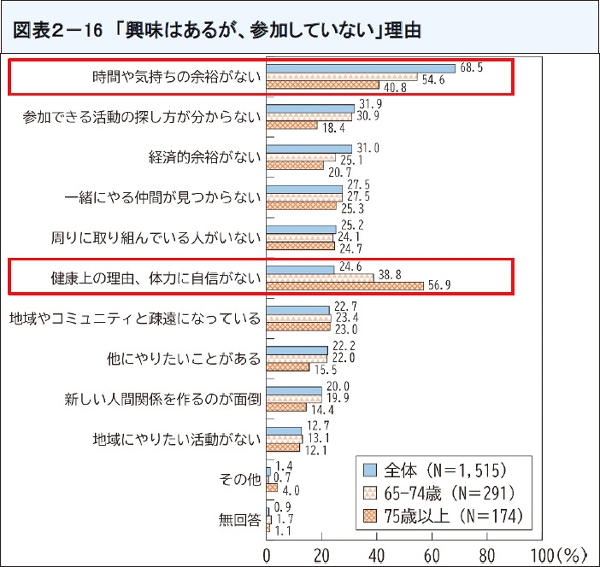

- 興味はあるが取り組んでいない理由として、「健康上の理由、体力に自信がない」が高齢者で特徴的に高く、特に75歳以上で高い。65-74歳は、全体と同様に「時間や気持ちの余裕がない」と回答した人が最も多い。

- → 社会貢献活動への参画を促進するには、身近な「地域」という視点と健康状態等の高齢者の多様性に合わせた配慮が必要。

(備考)図表2-14、図表2-15、図表2-16は消費者庁「消費者意識基本調査」(2022年度)により作成。

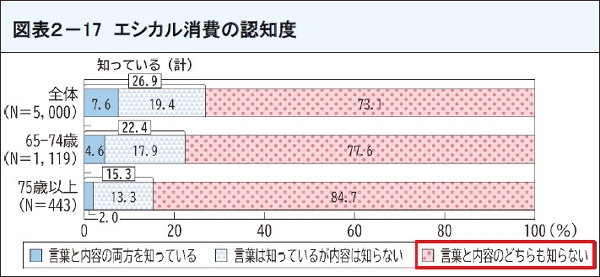

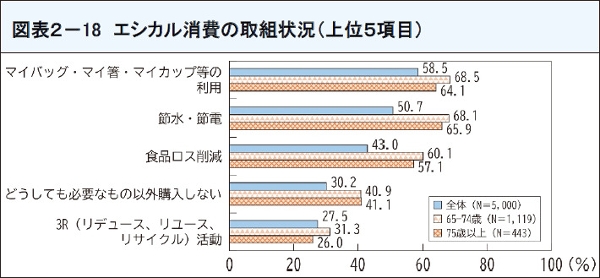

- <高齢者のエシカル消費の活発な取組状況と更なる推進に向けて>

- 高齢者は、エシカル消費という言葉を知らない人が多い。一方、エシカル消費につながる身近な取組は活発。

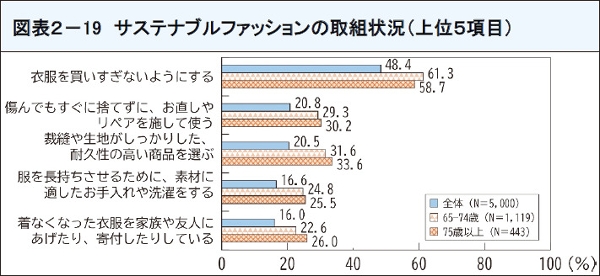

- サステナブルファッションについては、高齢者は全体よりも衣服を長持ちさせる取組に積極的。

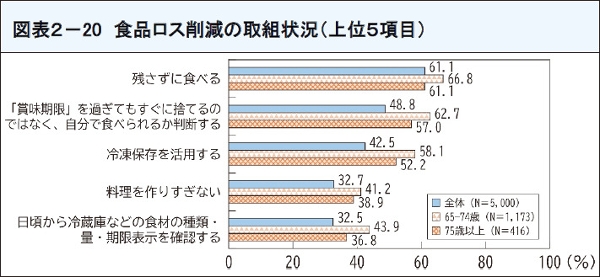

食品ロス削減については、高齢者の中でも特に65-74歳が活発。 - → 消費者教育により、エシカル消費という言葉や考え方を浸透させることで、こうした行動が環境問題や社会課題の解決につながることが認識されれば、高齢者の取組が更に活性化する可能性。

また、世代による取組状況の違いを踏まえてエシカル消費を推進していくことも重要。

(備考)図表2-17、図表2-18、図表2-19:消費者庁「令和4年度消費生活意識調査(第3回)」により作成。

図表2-20:消費者庁「令和4年度消費生活意識調査(第2回)」により作成。

- <高齢者の社会貢献活動の促進に向けて①~活動の在り方は様々~>

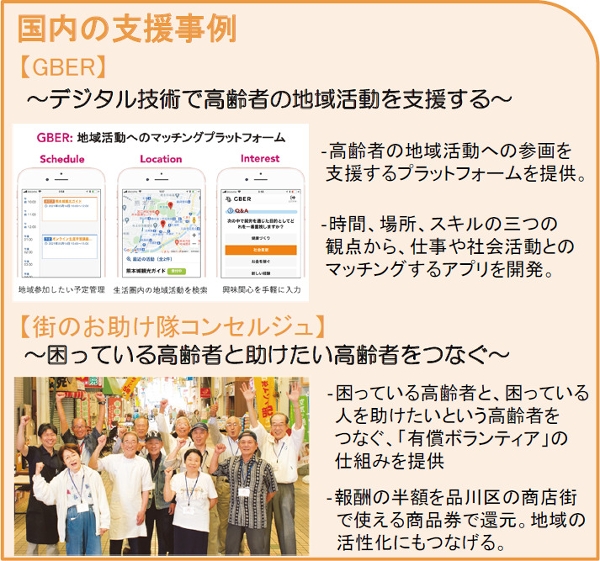

- 【国内の取組事例】

- 身近な「地域」への貢献意欲が高く、感謝の言葉や身近な人との結び付きがやりがいにつながる。

- 高齢者の視点を製品・サービスの改善にいかしたり、高齢者同士が同じ目線で支え合う取組もみられる。

- → 高齢者の社会貢献活動を活発化するためには、身近な「地域」という視点と、社会貢献活動の在り方も様々であるという認識を持つことが重要。

- <高齢者の社会貢献活動の促進に向けて②~多様な活動を支える取組~>

- 【国内外の支援事例】

- 時間や場所、スキル、有償無償等、高齢者の多様性に合わせた社会貢献活動とのマッチングを行う取組がみられた。

- 海外では、高齢者の個々の資質に合わせたボランティア活動の紹介や、高齢者の視点や知見を積極的に行政に取り入れる取組も見られた。

- → 高齢者の多様性に合わせた支援と、そうした様々な活動があることの情報発信が必要。

担当:参事官(調査研究・国際担当)