第2部 第1章 第5節 消費者教育の推進及び消費者への情報提供の実施

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁の主な消費者政策

第5節 消費者教育の推進及び消費者への情報提供の実施

消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進

消費者庁では、消費者教育推進法及び同法第9条の規定による基本方針に基づき、消費者教育が体系的・総合的に推進され、誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、消費者教育を受ける機会が提供されるよう、関係省庁や地方公共団体等と連携し、施策を推進しています。

同基本方針は消費者教育の担い手(注50)にとっての指針であり、2013年に策定、2018年に変更されました。おおむね5年ごとに検討を加えることとされているため、同法の規定に基づき設置された消費者教育推進会議において同基本方針の見直しについて検討が行われ、消費者委員会からの意見等を踏まえ、2023年3月28日に変更の閣議決定が行われました。

今回の変更(注51)に当たっては、高齢化の進展や成年年齢の引下げ、孤独・孤立の顕在化等による消費者の多様化や、デジタル化の進展、持続可能な社会の実現に向けた気運の高まり、自然災害等の緊急時対応といった社会情勢の変化等を踏まえ、消費者による自ら学び相互に「学ぶ」、「考える」、「行動する」ことの促進、多様な消費者の特性等を踏まえたきめ細やかな対応、デジタル化への対応、消費者市民社会の一員としての行動の促進といった内容の拡充を図るとともに、消費者教育コーディネーターの機能強化を図ること、また、消費者教育の計画的な推進のためKPIの設定を検討することとしました。

消費者教育の推進に関する基本的な方針(概要)(2023年3月28日)

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/basic_policy/assets/basic_policy_230328_0001.pdf

【KPI】

消費者教育コーディネーター配置済の地方公共団体の数

(目標)47都道府県での配置

【進捗】2022年度:40都道府県

全世代への消費者教育の推進

若年者への消費者教育については、2022年3月に「若年者への消費者教育の推進に関する4省庁関係局長連絡会議」において策定された「成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針-消費者教育の実践・定着プラン-」に基づき、高等学校段階のみならず、社会人も含めた若年者への切れ目のない対応へと進展させるため、関係省庁が連携して、取組を実施しています。

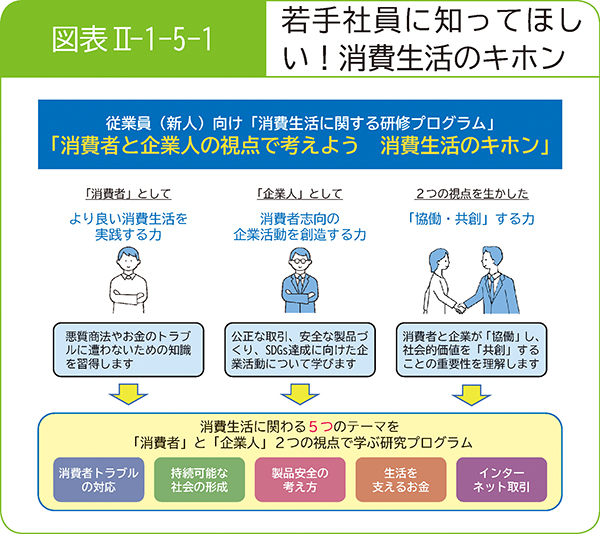

消費者庁は、学校への出前講座事業の実施や事業者向け新人研修プログラム「若手社員に知ってほしい!消費生活のキホン」(図表Ⅱ-1-5-1)を開発するとともに、2022年度消費者月間では、「考えよう!大人になるとできること、気を付けること~18歳から大人に~」をテーマに設定し、保護者向けセミナー動画の作成やシンポジウムの開催等を行いました。

高齢者への消費者教育については、2021年度に作成したデジタル関連のトラブル防止のための消費者教育教材を、地方公共団体等が主催した高齢者を対象とした講座等において活用した事例をまとめた活用事例集を作成し、公表しました。

また、2023年度の消費者月間では、デジタル社会の進展を踏まえ、「デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」を統一テーマとして掲げ、「令和5年度消費者月間ポスターデザインコンテスト」を実施しました(図表Ⅱ-1-5-2)。

さらに、消費者教育の担い手等への支援として、消費者教育ポータルサイトにおいて、教材や講師派遣団体の情報提供等を行っています。

加えて、「『旧統一教会』問題関係省庁連絡会議」の取りまとめや「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」の報告書において、消費者被害の未然防止のための消費者教育の取組強化が指摘されていることを踏まえ、幅広い世代を対象に「消費者力」を身に付けるための新たな教材の開発について、消費者教育推進会議の下に「消費者力」育成・強化ワーキングチームを設置し、検討しています。このほか、悪質商法の具体的手口や対処方法に関するチラシを、各年代向けにそれぞれ作成し地方公共団体に配布するなど、被害防止のための取組を進めています(図表Ⅱ-1-5-3)。

【KPI】

契約等消費生活(消費者被害)に関する知識の正答率

(目標)2023年度:38%以上

【進捗】2022年度:34.6%

担当:参事官(調査研究・国際担当)