第1部 第2章 第2節 (1)高齢者の消費行動

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】高齢者の消費と消費者市民社会の実現に向けた取組

第2節 高齢者の消費行動と消費者トラブル

(1)高齢者の消費行動

■高齢者の消費支出の状況

ここでは、総務省の「家計調査」を基に、高齢者の消費支出とそれを支える貯蓄・所得についてみていきます。

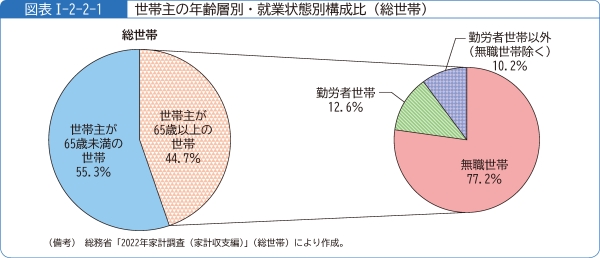

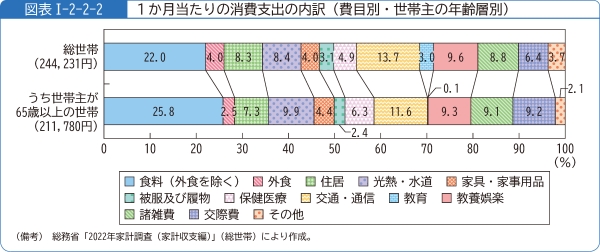

高齢者世帯では、総世帯よりも交際費の割合が高い

二人以上の世帯と単身世帯を合わせた総世帯のうち、世帯主が65歳以上の世帯は44.7%を占めており、その消費支出をみると、1世帯当たり1か月平均で21万1780円と、総世帯の24万4231円に比べ約3万2000円少なくなっています。なお、世帯主が65歳以上の世帯のうち、約8割は無職世帯です。

消費支出の内訳を総世帯と比べると、世帯主が65歳以上の世帯の方が消費支出に占める割合が高い項目としては、食料(外食を除く。)の割合が3.8%ポイント、贈与金(注34)等を含む交際費の割合が2.8%ポイント、光熱・水道が1.5%ポイント、保健医療が1.3%ポイント、それぞれ高くなっています。外食の割合は、世帯主が65歳以上の世帯の方が1.5%ポイント低くなっており、総世帯よりも自宅で食事する割合が高いことがうかがえます。世帯主が65歳以上の世帯の方が低い割合の項目としては、外食のほか、教育、交通・通信等があります(図表Ⅰ-2-2-1)(図表Ⅰ-2-2-2)。

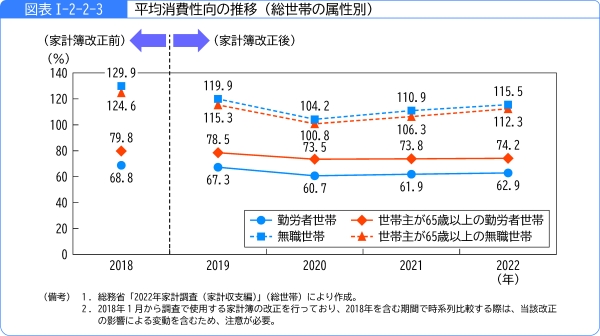

高齢者世帯の平均消費性向は、勤労者世帯よりも無職世帯の方が高い

総世帯の平均消費性向(注35)について、2019年から2022年までの推移を世帯属性別にみると、いずれの世帯属性においても2020年に低下しています。その後、緩やかに上昇し、消費支出が増加していることが示唆されますが、2022年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の2019年の水準よりは低くなっています。

総世帯のうち勤労者世帯の平均消費性向は、60%台で推移しています。また、総世帯のうち世帯主が65歳以上の勤労者世帯は、70%台で推移しており、勤労者世帯全体よりも平均消費性向が高くなっています。

一方、総世帯のうち無職世帯及び世帯主が65歳以上の無職世帯の平均消費性向は、一貫して100%を超えており、不足分は貯蓄等を取り崩して賄っていることがうかがえます(図表Ⅰ-2-2-3)。

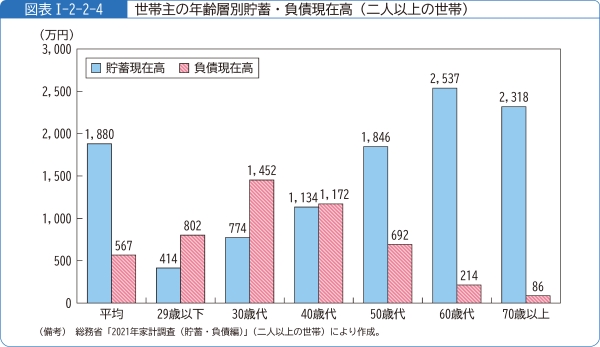

純貯蓄額が最も高いのは、世帯主が60歳代の世帯

二人以上の世帯について、世帯主の年齢層別に1世帯当たり貯蓄現在高と負債現在高をみると、50歳未満の各年齢層では、負債現在高が貯蓄現在高を上回っており、負債超過となっています。一方、50歳以上の各年齢層では貯蓄現在高が負債現在高を上回っており、貯蓄現在高から負債現在高を引いた純貯蓄額が生まれています。60歳代の世帯の純貯蓄額は2,323万円と最も多くなっています(図表Ⅰ-2-2-4)。

図表Ⅰ-1-2-2-1 世帯主の年齢層別・就業状態別構成比(総世帯)[CSV]

図表Ⅰ-1-2-2-2 1か月当たりの消費支出の内訳(費目別・世帯主の年齢層別)[CSV]

担当:参事官(調査研究・国際担当)